On imagine difficilement que la restitution d’objets mal acquis soit chose facile. En effet, on ne peut que faire le constat à la fois saisissant et consternant de la complexité et de la fragmentation des cadres juridiques et politiques en jeu. À l’occasion de ce tour d’horizon, Andrew Meyer, doctorant à l’EHESS et maître de conférences en anthropologie socioculturelle à l’université américaine de Paris, nous fait voir le monde des foires artistiques et des ventes aux enchères d’objets issus de cultures autochtones. Il y ébauche un panorama des diverses parties prenantes aux préoccupations hétérogènes et souvent contradictoires, de la variété des objets arrachés à leurs usages cérémoniels et pratiques, et des démarches en cours pour démêler les tenants et aboutissants de cette économie byzantine.

— Daniel Levin Becker

Hôtel Drouot, Paris, décembre 2014. Une vente aux enchères est sur le point de débuter. L’atmosphère est tendue. Dans les rangs du public, outre les habituels collectionneurs, marchands et employés de la maison de vente, sont présents une dizaine de journalistes, un représentant de l’ambassade des États-Unis, le directeur de l’ONG de défense des droits des peuples autochtones Survival International, un avocat français et des membres d’un organisme parisien de solidarité. Depuis avril 2013, il s’agit de la quatrième vente aux enchères parisienne à laquelle s’opposent des nations autochtones souveraines1 car des objets rituels y sont proposés, dont des « amis » katsina hopi — les visages des esprits de la pluie –, une délégation d’émissaires de la nation Navajo étant venue d’Arizona pour recouvrer des jish, objets sacrés utilisés dans les rituels de guérison, en vue de les rapporter dans leur terre natale. Les requêtes formulées par le gouvernement tribal hopi et Survival International demandant le retrait de la vente de ces objets sacrés ont été rejetées à trois reprises par les tribunaux français qui ont statué en faveur des maisons de vente. Lassé des procédures judiciaires coûteuses et de la mauvaise presse, le commissaire-priseur officiant aujourd’hui fait savoir à la salle qu’il maîtrise la situation. Alors que débutent les enchères, des agents de sécurité expulsent deux militants qui affichent des slogans de « propagande » devant les journalistes. Plus tard, le représentant de Survival International remporte avec une enchère de 5 500 euros un « ami » katsina qu’il prévoit de rapatrier en terre hopi pour le compte d’un anthropologue français, projet tourné en dérision par le commissaire-priseur.

Depuis cette vente aux enchères, la toute première à laquelle j’ai assisté en débutant mon travail de terrain en France, j’ai visité vingt-cinq foires d’art et participé à quinze ventes aux enchères comportant des lots faisant l’objet de demandes de restitution à Paris et aux États-Unis. Depuis 2019, en ma qualité de chercheur mandaté par l’Association on American Indian Affairs (AAIA), j’ai également passé en revue plus de six cents ventes en ligne et soixante-cinq mille lots d’objets autochtones amérindiens et hawaïens2. Si les salles de vente peuvent être des lieux passionnants et une source d’agrément où l’on enchérit sur des œuvres d’art et des objets de collection, elles reproduisent aussi souvent les stigmates de la violence coloniale, un patrimoine culturel irremplaçable étant bradé tandis que les peuples autochtones méprisés en sont exclus. Chaque année, des centaines de ventes aux enchères organisées à travers le monde dispersent des milliers d’objets que les nations autochtones pourraient souhaiter rapatrier.

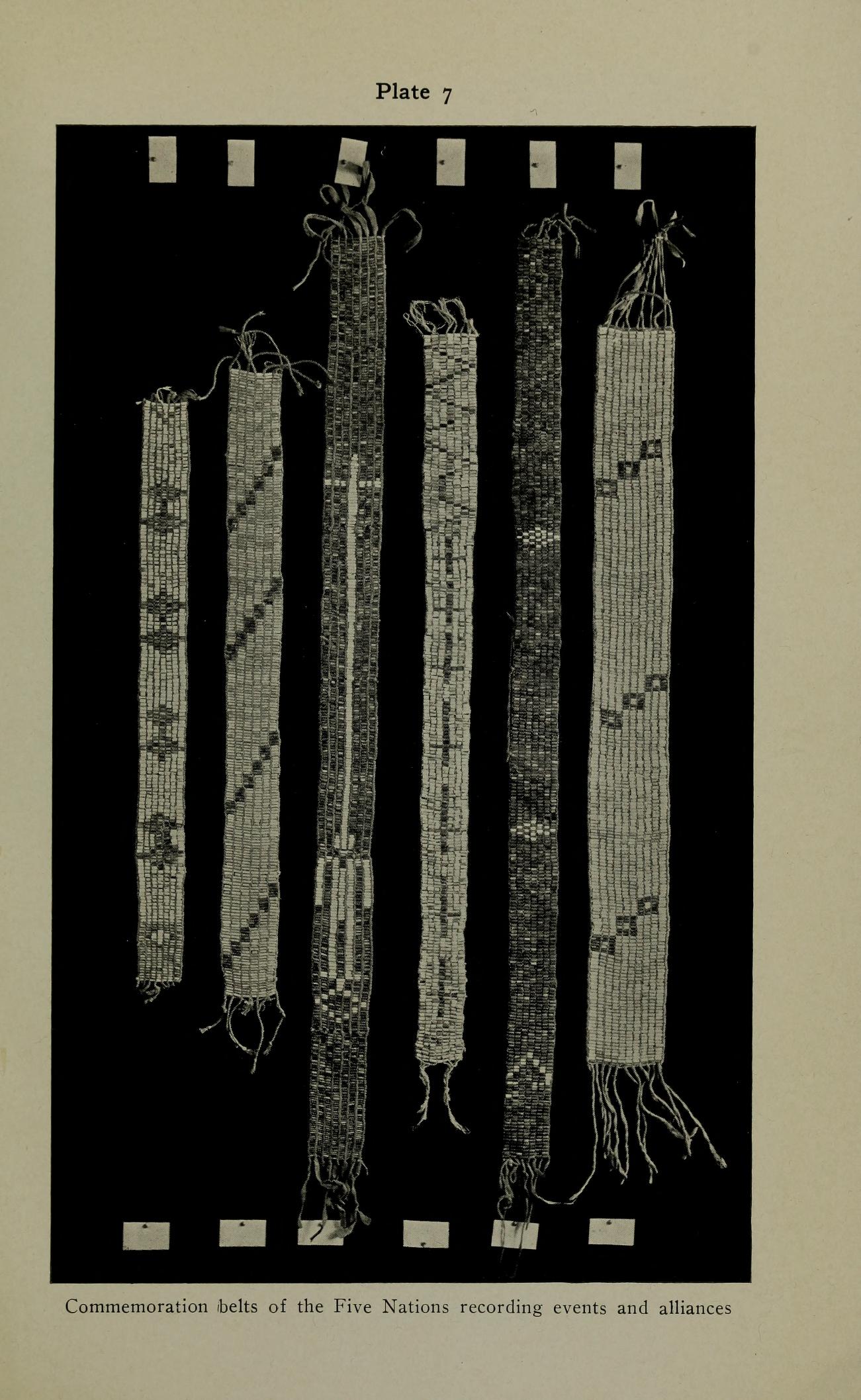

Depuis les années 1970, à l’occasion de ces ventes, des représentants des tribus s’efforcent de recouvrer des objets d’importance culturelle et religieuse – ceintures de wampum, masques, hochets, pipes, sacs-médecine, objets funéraires et autres restes humains. Ces lots ne sont pas simplement sources de fierté identitaire, comme le sont ceux visés par nombre d’actions en restitution dans le monde, mais revêtent en effet une importance cruciale pour la perpétuation des traditions autochtones, étant souvent considérés comme des membres de la famille ou des êtres vivants doués de pouvoirs spirituels, qui peuvent se révéler dangereux. Utilisés dans leurs contextes culturel et rituel authentiques — en vue de garantir la pluie, les moyens de subsistance, la fertilité et de manière générale la santé –, le respect et les soins avisés leur étant dus sont essentiels tant pour la perpétuation des pratiques culturelles que pour le bien-être physique et moral des nations autochtones. Les fouilles du mobilier funéraire des ancêtres, outre qu’elles manifestent un profond irrespect, se révèlent gravement préjudiciable non seulement pour la survie des défunts dans l’au-delà, mais aussi pour leurs descendants qui s’efforcent sans relâche, en restituant ces objets aux terres auxquelles ils appartiennent, de guérir les blessures causées par des siècles de spoliations coloniales, de déportations, d’assimilation et de violence.

Si nombre d’entre eux ont été volés, confisqués, pillés ou fouillés dans les tombes et acquis sous la contrainte, ou obtenus en violation des coutumes et des lois tribales, ils ont été également fréquemment vendus par des citoyens des nations amérindiennes agissant sous la pression des nécessités économiques dues aux conditions d’existence sordides qui règnent dans les réserves. Cependant, ces objets ne sont pas systématiquement protégés par les lois fédérales ou étatiques. Fondée en 1922, l’AAIA apporte depuis longtemps un soutien actif aux demandes de restitution (parmi de nombreuses autres formes de plaidoyer pour la cause des peuples autochtones). L’ONG a joué un rôle déterminant dans l’adoption en 1990 du Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA) [loi fédérale relative à la protection et à la restitution des tombes des autochtones américains], mais cette législation ne vise que rarement les collections existant hors des États-Unis et ne protège pas les objets sacrés circulant sur le marché si la preuve ne peut être apportée qu’ils ont fait l’objet d’un trafic illégal depuis un musée ou depuis des territoires fédéraux et tribaux après 1990. En 2016, après le retrait d’une vente aux enchères parisienne d’un bouclier sacré du Pueblo Acoma volé dans les années 1970, et en l’absence de voie de recours légal pour en exiger la restitution, l’Association s’est jointe au pueblo pour plaider en faveur d’une convention interdisant explicitement l’exportation d’objets rituels, ouvrant ainsi potentiellement la voie à un traité de l’UNESCO liant la France et les États-Unis, le Safeguarding Tribal Objects of Patrimony (STOP) Act [loi sur la sauvegarde des objets du patrimoine tribal]. Quatre ans plus tard, le bouclier a été restitué de plein gré à Acoma par le marchand américain qui l’avait confié à la maison de vente parisienne3 ; la loi STOP a été promulguée en décembre 2022.

Entre-temps, à partir de 2018, l’AAIA a entrepris de suivre de près les ventes aux enchères ; elle m’a chargé l’année suivante de l’aider à surveiller les ventes et préparer des alertes à diffuser au sein des nations autochtones à travers le continent. Je déniche sur internet les ventes à venir, passe au crible leurs catalogues à la recherche de lots problématiques, dresse une liste des affiliations tribales et des provenances géographiques mentionnées dans la vente, et fournis les coordonnées de la maison de vente. L’association diffuse ensuite l’alerte par courrier électronique à un réseau de plusieurs centaines de représentants des gouvernements autochtones, qui peuvent alors demander, s’ils le souhaitent, que l’objet soit retiré de la vente en vue de sa restitution pour le réutiliser dans des cérémonies, le mettre en sécurité, l’enterrer, le brûler, le laisser exposé aux intempéries ou, le cas échéant, le partager avec le public dans un musée tribal.

La première option qui s’offre aux tribus est de nouer un dialogue diplomatique avec la maison de vente pour tenter de convaincre le vendeur de rapatrier les objets, de son plein gré et gratuitement. En règle générale, les salles de vente ne tiennent jamais compte de ces requêtes, bien que certaines maisons états-uniennes aient commencé à faciliter le retour d’objets très en vue. Par exemple, malgré l’absence de coopération antérieure avec des représentants autochtones et l’AAIA, Cowan’s Auctions, à Cincinnati, a pris l’initiative en 2020 de restituer un Ahayu:da (dieu de la guerre) au pueblo Zuni4. Une autre stratégie consiste à faire intervenir les services de répression ; chaque alerte concernant une vente aux enchères litigieuse comporte les noms et coordonnées d’agents fédéraux susceptibles de prêter main-forte aux représentants des tribus pour recouvrer les objets. Toutefois, la charge de la preuve n’incombe ni au vendeur ni à la maison de vente aux enchères qui n’ont pas à se concerter avec les nations autochtones ni à prouver la légalité de leur titre de propriété. Il revient en revanche aux gouvernements tribaux d’apporter la preuve de l’acquisition ou de la vente illicite de l’objet, de sorte qu’il est rare que les services de répression puissent intervenir. En l’absence de la coopération des maisons de vente et des vendeurs, ou de menace réaliste d’une action en justice, certaines tribus ont toutefois réussi à solliciter de riches enchérisseurs qui ont accepté avec bienveillance d’acquérir des objets pour le compte de ces nations autochtones. Ces dernières ont également la possibilité d’enchérir avec leurs fonds propres, mais ceux-ci sont rarement suffisants pour acquérir des lots mis aux enchères, tandis que d’autres nations se refusent de contribuer à la marchandisation des objets sacrés.

En compilant ces alertes de ventes aux enchères, il arrive que l’on soit profondément perturbé : j’ai en effet souvent découvert au cours de mes recherches de puissants objets sacrés, des vêtements prélevés dans des tombes ou des sites de massacres, voire des restes humains, notamment à plusieurs reprises des scalps, des os ou des réceptacles contenant des cheveux humains. Passant en revue une importante vente qui s’est tenue en Ohio en 2021, une salariée de l’AAIA et moi-même avons été scandalisés de repérer un « scalp indien » composé d’une tresse attachée à une « peau », le tout monté dans un encadrement. Bien qu’elle travaille depuis de nombreuses années sur ces affaires de restitution, cette collègue, en sa qualité d’autochtone, n’en est pas moins toujours spirituellement très éprouvée quand elle tombe sur cette sorte d’objets. La directrice exécutive de l’association m’a expliqué plus tard qu’elle préférait que ce soit un non-autochtone comme moi-même qui examine le contenu de ces ventes afin de ne pas être personnellement confrontée à ses ancêtres d’une façon qui heurte ses croyances religieuses. Je n’ai pas pu m’empêcher de pressentir qu’il était irrespectueux de ma part, voire dangereux, ne serait-ce que de poser les yeux sur cet ancêtre, une sensation analogue à celle que j’avais éprouvée en découvrant les amis katsina exposés lors de cette première vente aux enchères à Paris. (La vente de restes humains autochtones étant illégale aux termes de la loi NAGPRA, l’AAIA en a averti le FBI et le scalp a été retiré du catalogue de la vente aux enchères en Ohio).

Certains des objets sacrés et des ancêtres que les nations autochtones sont parvenues à soustraire de la vue du public et de la circulation commerciale sont tenus pour contaminés : il est par conséquent nécessaire de les purifier rituellement avant de les réintégrer – ou non – dans des cérémonies. La contamination est à la fois spirituelle et littérale : ces objets auront pu être profanés. On aura pu leur avoir manqué de respect ou bien les avoir traités avec des pesticides toxiques. Pour des raisons religieuses et sanitaires, certaines tribus en arrivent même à refuser la restitution d’objets impurs ou de restes ancestraux corrompus. D’autres nations historiquement dépourvues de rituels de purification ou de réinhumation ont créé des rites inédits pour perpétuer ces religions toujours vivantes.

Des ventes aux enchères comportant des lots problématiques ont lieu presque tous les jours. Si, en raison de leurs ressources limitées, il est difficile pour l’AAIA et les nations autochtones d’en avoir systématiquement connaissance, elles font de leur mieux pour s’opposer à la commercialisation de leur patrimoine culturel. Qu’elles mettent en œuvre les stratégies citées ci-dessus ou qu’elles mènent des campagnes d’information du public et des médias5, leur objectif demeure le même : inciter les collectionneurs et les maisons de vente aux enchères à consulter les peuples autochtones avant d’acheter et de vendre des objets acquis dans des circonstances contraires à l’éthique ou en violation de leurs croyances religieuses.

Andrew Meyer

Traduit de l’anglais par Christian-Martin Diebold

Études de cas

En 1978, le pueblo Zuni a contesté à Santa Fe une vente aux enchères dans laquelle figurait une « momie » antique fouillée dans une habitation troglodyte située sur le territoire de la nation Navajo, en excipant d’une loi récemment adoptée par le Nouveau-Mexique interdisant le commerce de corps humains. L’ancêtre fut ultérieurement inhumé dans un cimetière. La même année, des chefs zuni s’opposèrent à une vente organisée par Sotheby’s New York et comportant un Ahayu:da – une sculpture en bois figurant les dieux jumeaux de la guerre, habituellement laissée en offrande dans un lieu saint où elle se désagrège naturellement. Le pueblo ayant mandaté des avocats pour faire valoir qu’il s’agissait d’un bien tribal spolié, l’objet fut confisqué par le FBI et pour se soustraire à une procédure judiciaire, le vendeur accepta de remettre l’Ahayu:da à la tribu.6

Le gouvernement canadien confisqua en 1921 une coiffure cérémonielle du peuple Kwakwa̱ka̱ʼwakw de Colombie-Britannique, en application d’une loi prohibant les pratiques religieuses autochtones. La coiffure entra par la suite dans les collections du Museum of the American Indian, New York. Dans les années 1960, elle fut vendue à André Breton qui l’exposa dans son atelier parisien ; elle y resta jusqu’à ce que sa fille envisage de vendre sa collection aux enchères en 2003. Elle ne fut pas préemptée par le Louvre, l’héritière ayant été convaincue de la restituer de son plein gré au U’Mista Cultural Centre, à Alert Bay, Colombie-Britannique.7

1 Sur le territoire actuel des États-Unis, 574 nations autochtones ou « tribus » sont implantées ; leur souveraineté inhérente est reconnue par le gouvernement colonial. Elles disposent toutes de leur propre gouvernement et maintes d’entre elles jouissent d’une compétence juridique sur leurs territoires et en matière de citoyenneté. Toutefois, les États-Unis n’ont pas reconnu quelque 400 autres peuples, y compris de nombreuses organisations d’autochtones hawaïens représentant les intérêts des Kānaka Maoli.

2 L’AAIA est une ONG états-unienne dirigée par un conseil d’administration et un comité exécutif entièrement composés d’autochtones.

3 BUCKLEY Elena Saavedra 2020, « Unraveling the mystery of a stolen ceremonial shield », High Country News, 1er août 2020. [En ligne], consulté le 5 avril 2023.

4 SURFACE Tom 2020, « ATADA Helps Return Sacred War God Artifact to the Zuni Tribe », The Indian Trader, vol. 51, no 11 (novembre 2020), p. 8-9

5 TABACHNIK Sam 2023, « A Denver collector’s Native American artifacts are up for sale. A tribal group says these cultural objects need to be returned », The Denver Post, March 18, 2023. [En ligne] https://www.denverpost.com/2023/03/18/bonhams-auction-native-american-tribes-dean-taylor-collection/ consulté le 17 mai 2023 ; STROMBERG Matt 2022, « Why Is an Auction House Selling Works by Imprisoned Native Artists ? », Hyperallergic, 25 octobre 2022. [En ligne] https://hyperallergic.com/773455/bonhams-selling-works-by-imprisoned-native-artists/ consulté le 17 mai 2023

6 MERRILL William L., LADD Edmund J. & FERGUSON T.J. 1993, « The Return of the Ahayu:da : Lessons for Repatriation from Zuni Pueblo and the Smithsonian Institution », Current Anthropology, vol. 34, no 5 (décembre 1993), p. 523-567, p. 536

7 MAUZÉ Marie 2008, « Trois destinées, un destin. Biographie d’une coiffure kwakwaka’wakw », Gradhiva : revue d’histoire et d’archives de l’anthropologie, musée du Quai-Branly, no 7 (n.s.), p. 100-119