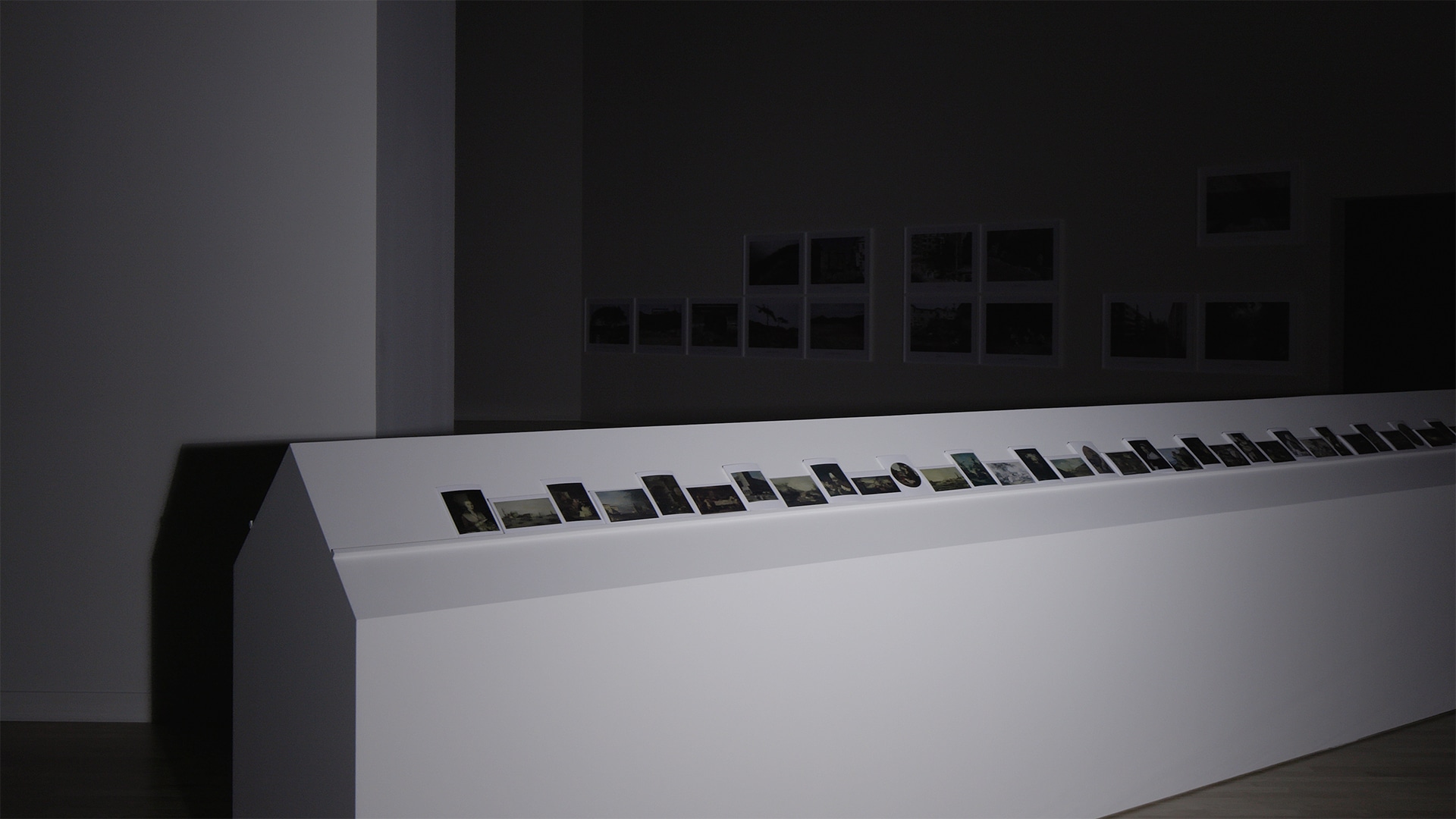

Élodie Royer : Lors de nos discussions préliminaires à cet entretien, tu avais proposé que celui-ci débute, avant tout commentaire, avec cette courte vidéo que j’espère nos lecteurs et lectrices auront pris le temps de visionner. Ces images, filmées lors du premier confinement dû à l’épidémie du Covid-19 au printemps 2020, montrent l’exposition collective « Les Choses enchevêtrées » présentée au MOT, Musée d’art contemporain de Tokyo et qui n’a pas encore pu à ce moment-là ouvrir ses portes au public. Face à cette situation inédite, tu nous avais proposé à Che Kyongfa et à moi — toutes deux commissaires de cette exposition à laquelle tu participais — de saisir les œuvres et leurs dispositifs dans une configuration irréelle : celle d’une exposition en attente, affectée par une catastrophe sanitaire. Ce geste, je l’ai alors ressenti de façon vertigineuse de la part d’un artiste, qui, depuis 2011 n’a eu par ailleurs de cesse de filmer un autre lieu inaccessible, en raison d’une autre catastrophe en cours, cette fois d’origine nucléaire. Un lieu où la vie humaine est toujours aujourd’hui plus ou moins interrompue pour une durée qui reste impossible à déterminer. Pourrais-tu revenir sur les raisons de ce geste et sur ce qu’il convoque dans ton travail ?

Hikaru Fujii : Ce qui m’intéressait ici était le fait qu’il n’y ait que des objets à capturer dans un contexte muséal sans aucune présence humaine. De plus, dans cette exposition, il y avait beaucoup d’œuvres qui touchaient à la question de l’extinction de l’humanité et des liens qui nous relient à nos milieux de vie. En raison du Covid, cette imagination qui existait à travers des formes artistiques s’est trouvée irrémédiablement transposée de manière réelle dans l’exposition. Il n’y avait plus d’humain, seulement des objets exposés. Cette situation m’a beaucoup intéressé, en regard également il est vrai, du Musée d’art et d’histoire de Futaba que j’ai filmé pendant plusieurs années. Un musée fermé, situé à quatre kilomètres de la centrale de Fukushima-Daiichi dans une zone contaminée, appelée « zone de retour difficile », où quelque chose de similaire s’opère pour des raisons différentes.

ER : Avant d’entrer plus en détails dans ce projet au long cours mené dans cette zone entre 2016 et 2020, précisons peut-être un peu le contexte. Fondé en 1992 et dirigé par le conservateur Takamitsu Yoshino pendant vingt ans jusqu’à l’accident nucléaire, le musée conservait une collection d’artefacts archéologiques, historiques ou culturels en lien avec l’histoire de ce territoire. Les premières années après la catastrophe, ce musée a été quasiment abandonné avec ses collections à l’intérieur, avant que son conservateur décide, sans aucune aide gouvernementale au départ, d’organiser la préservation et le déplacement de ces artefacts hors de la zone, avec le soutien d’un réseau de collègues et d’habitant·e·s de la région de Fukushima qu’il a lui-même constitué. C’est l’ensemble de ce processus que tu as saisi, dans sa dimension pragmatique comme réflexive, puis traduit à travers une série d’œuvres et d’événements ancrée dans l’histoire de ce musée et la remise en question de ces fonctions interrompues.

HF : La première fois que je suis allé filmer le musée de Futaba, c’était au moment où les objets de la collection étaient en train d’être contrôlés avant leur déplacement. C’est-à-dire que le conservateur et cette communauté formée autour de lui dans une dynamique d’entraide, s’appliquaient à inventorier chacun de ces objets, à vérifier qu’ils n’étaient pas endommagés par le fait d’avoir été stockés dans l’enceinte du musée sans contrôle de la température ni de l’humidité (puisqu’il n’y a plus d’électricité dans la zone), à mesurer leur taux de radioactivité, avant de les emballer et les « exfiltrer » de ce territoire contaminé. J’ai filmé ces gestes d’attention à des objets qu’on n’avait peu ou plus voulu considérer depuis des années, ainsi que les salles d’exposition du musée dans lesquelles ne restaient que les dispositifs d’accrochage.

Ces questions muséologiques m’ont toujours intéressé dans mon travail d’artiste et étaient déjà présentes dans des œuvres plus anciennes –— qu’est-ce que nos sociétés choisissent de conserver, archiver, écrire comme récit commun ? Mais à Futaba ou au MOT, il se passait quelque chose de supplémentaire que j’ai essayé de capturer en filmant ces espaces vides. Quelque chose de visuel que ces situations vécues, sans présence humaine, révèlent de façon très frontale, à savoir l’architecture de nos vies, telles que nous les avons construites, et leur interrelation avec nos comportements humains, quotidiens.

ER : Il était effectivement sidérant en 2020 de nous retrouver face à cette superposition de deux situations qui étaient de l’ordre d’un impensé social : des zones urbanisées dans lesquelles les flux humains se sont trouvés totalement empêchés. Il faut aussi rappeler que dans cette exposition, certains artefacts issus des collections de Futaba étaient présentés pour la première fois au public depuis la catastrophe, et se retrouvaient une nouvelle fois soustraits à la vue pour une autre raison sanitaire. Pour revenir à la question des objets, pourquoi avoir choisi cette collection en particulier comme fil à travers lequel déployer le contexte de la catastrophe ? De quoi ces objets sont-ils le nom ? Comment sont-ils considérés aujourd’hui ?

HF : L’accident de Fukushima a selon moi clairement marqué l’interruption des relations qui existaient depuis des siècles entre un territoire et les êtres humains qui y résidaient. Cette interdépendance et cette continuité se sont trouvées suspendues. En tant qu’être vivant, il nous est interdit d’entrer dans certaines zones contaminées. Mais ces objets y sont restés pendant de nombreuses années et continuent de vivre dans cet espace-temps. Ce que l’objet me dit, c’est donc qu’à cause ou grâce à lui, je peux oublier le passé. Puisqu’à travers lui, j’ai la possibilité de me relier à mon histoire, à des traditions passées et de renouer avec différentes temporalités.

ER : Un artefact peut effectivement aussi faire appel à d’autres types de perception, affective ou environnementale, intime ou collective. Et bien qu’il ait cette capacité à cristalliser une sorte de continuum, dans le cas de Fukushima et du fait des rejets radioactifs et de leur dépôt dans le territoire, il n’était plus possible d’approcher certaines de ces choses, ni de les sortir de la zone. On sait bien sûr l’effroi de cette situation pour les habitant·e·s de ces territoires qui ont dû tout abandonner. Les objets restés dans la zone ont alors été considérés comme des objets toxiques, y compris ceux de la collection de Futaba.

Artefact issu de la collection du Musée d’art et d’histoire de Futaba auquel est attachée une fiche mentionnant ses spécificités (nom, espèce, date d’entrée dans la collection, etc.) ainsi que ses doses de radiation au moment de son sauvetage.

HF : Cette question de la toxicité a d’ailleurs été soulevée de façon très concrète lorsqu’ils ont été présentés au public dans notre exposition au MOT. Un visiteur a été littéralement pris de panique à la vue de ces objets, et a même entamé une procédure pour dénoncer le fait que ceux-ci étaient potentiellement radioactifs et dangereux pour la santé. Nous avons alors dû les faire contrôler à nouveau, mesurer un à un leur taux de radioactivité pour prouver que c’était sans danger. Et même si un cartel est venu par la suite préciser que ces objets étaient sans risque pour la santé, ils contiendront toujours cette ambiguïté, cette potentialité. J’irai jusqu’à dire qu’ils sont considérés comme des objets maudits.

ER : Je n’avais jamais imaginé un terme aussi fort pour qualifier ces objets ! J’aurais pu dire hantés peut-être, ce qui sous-entend le fait que l’on puisse encore vivre avec eux, à leurs côtés. Alors que le terme maudits suggère clairement le fait qu’ils sont des objets dont on ne veut plus, mis à l’écart de la société. Ce qui est quelque part le cas pour cette collection qui est toujours entreposée dans un stockage à Shirakawa (dans le sud de la préfecture de Fukushima) et n’a pas encore retrouvé de musée d’accueil. Leur toxicité chimique n’est donc pas avérée, mais on pourrait dire qu’ils sont aujourd’hui considérés comme toxiques à la société par le seul fait qu’ils aient été les témoins d’une catastrophe nucléaire. Auquel cas, on comprend qu’ils puissent effectivement poser problème dans un pays qui a tout fait pour invisibiliser les conséquences à long terme de cette catastrophe…

HF : Pour te répondre, j’aimerais d’abord revenir sur l’histoire et le contexte de ce sauvetage des objets. La « zone de retour difficile » a été rendue inaccessible par la loi. C’est quelque chose de très important. Il a été décidé par le gouvernement que les êtres humains n’entrent pas dans la zone, n’y travaillent pas, etc. sauf évidemment les travailleurs journaliers recrutés pour décontaminer les sols. Mais les objets, en restant dans la zone, « agissent dans le dos des humains ». Face à cette situation, le conservateur du Musée de Futaba en collaboration avec d’autres conservateurs de Fukushima, a écrit un protocole afin de permettre que ces objets soient déplacés et conservés hors de la zone. Sans aucun soutien gouvernemental, ils ont donc établi des règles en s’appuyant notamment sur des relevés faits lors de la catastrophe de Tchernobyl. Ils ont ainsi mis en place cette action et réussi à détourner la loi.

ER : Il est tout de même confondant de penser que des objets qui ont une telle valeur mémorielle – témoins d’un écosystème aujourd’hui inaccessible et de l’histoire d’une communauté « défaite » – n’aient pas été pris en charge par l’Etat japonais, que ce soit d’un point de vue pragmatique ou conceptuel d’ailleurs. Le rôle d’une collection est aussi de mettre en récit les espaces et les temporalités qui délimitent nos existences. Pour toutes ces raisons, il semble évident voire indispensable de prendre en compte cette collection pour ce qu’elle raconte de ce territoire, avant et après la catastrophe. Quelle est selon toi la véritable raison de cette non prise en compte ? Pourquoi le gouvernement n’a pas jugé nécessaire la prise en charge de ce rapatriement et de cette nouvelle mise en récit ?

HF : Quelques années plus tard, les appels des conservateurs ont finalement été entendus et le gouvernement a octroyé un budget pour protéger la collection. Cependant au départ, personne ne voulait de ces choses parce qu’elles provenaient des zones contaminées. La gestion des déchets du tsunami et du tremblement de terre a été un énorme problème. La quantité de déchets était telle qu’on ne savait pas quoi en faire, surtout ceux qui venaient des abords de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Personne ne voulait de ces choses, même les gens originaires de cette région. Il en était de même de cette collection d’artefacts.

ER : C’est un authentique geste activiste que Yoshino-san a réalisé en empêchant que cette collection ne disparaisse.

HF : Il a réussi à déplacer les objets à Shirakawa, mais cela a été fait presque secrètement. En tout cas, sans que cela ne soit annoncé de façon officielle. Si cela avait été communiqué, les gens auraient refusé. Les objets de Futaba sont devenus des déchets du nucléaire comme n’importe quel autre. On leur a attribué la même valeur.

ER : Par là même, cette situation révèle la puissance de destruction invisible et insidieuse du nucléaire au sein de la société, d’un point de vue moral et psychologique.

HF : Mais elle révèle également la puissance des objets, leur agentivité. Chacun a finalement été sauvé pour les couches d’histoire qu’il contient. Une histoire plurielle, de son contexte d’apparition originel à son intégration dans une collection et un récit muséographiques. Mais certains racontent aussi l’histoire de la centrale de Fukushima Daichii, de son implantation dans la région jusqu’à l’accident nucléaire. L’objet est donc très fort !

ER : Ce que je trouve aussi très beau dans ton projet est la manière dont tu montres que, s’ils ont résisté à la catastrophe et à l’oubli, c’est seulement grâce à quelques initiatives personnelles. C’est aussi ce que montre ce projet. Ça me fait penser à ce statement certes très connu de l’anthropologue Margaret Mead, mais toujours opérant : « Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes puisse changer le monde. En fait, c’est toujours ainsi que le monde a changé. » Ce qui m’amène à la dimension collective de ton projet qui s’est construit au fil des années à travers différents regards, différents points de vue, sans aucune position d’autorité, et qui ont permis de déplier l’enchevêtrement des questions temporelles, environnementales et politiques éveillées par la catastrophe dans le contexte japonais.

HF : Ma méthode de travail est toujours collective ; elle est liée à mes activités activistes. Avant l’accident nucléaire, j’ai mené des collaborations avec des activistes pour réaliser certaines œuvres qui étaient ensuite montrées dans des musées. Il y avait une sorte de continuité. Mais après la catastrophe du 11 mars, cette notion de collectif a changé. Devant la catastrophe, agir de manière collective n’était plus un choix, mais une nécessité. Dans l’activisme, le collectif est stratégiquement nécessaire et s’articule dans un but politique très clair, celui de faire bouger les choses. Dans l’art, c’est différent mais j’aime aussi être avec d’autres, à cet endroit. Pour ce projet, une étape importante a été par exemple l’organisation d’un symposium intitulé « Mémoire et représentation de la catastrophe : potentialité et responsabilité » à Iwaki en octobre 2017, pour lequel j’ai invité des anthropologues, des historien·ne·s, des expert·e·s en sciences politiques et des conservateur·rice·s de musées japonais. En partageant leurs connaissances et leurs pratiques dans la préservation et l’exposition d’objets qui témoignent d’une catastrophe de type nucléaire ou d’autre nature, ils se sont penchés sur des questions muséologiques, historiographiques et politiques auxquelles se trouve aujourd’hui confrontée la communauté à Fukushima.

« Mémoire et représentation de la catastrophe : potentialité et responsabilité », 2019

« Mémoire et représentation de la catastrophe : potentialité et responsabilité », 2019

ER : À partir de ce symposium, vous avez réalisé une installation vidéo qui constitue aujourd’hui une archive précieuse, une oeuvre chorale qui réunit ces différentes voix autour de l’importance d’articuler les souvenirs et les subjectivités de ce territoire dans le but de contrer la création d’un discours dominant, l’amnésie ou l’indifférence. Par ailleurs, le pluriel de son titre Les nucléaires et les choses souligne l’importance d’inscrire le projet dans une histoire plus longue au Japon. Il ne s’agissait pas de regarder une catastrophe, mais plusieurs, d’apprendre de leurs différences comme de leurs similitudes au niveau de ce qu’elles abîment d’un point de vue écologique, intime et collectif.

HF : Effectivement, à partir des objets de Futaba, j’ai essayé d’élargir la réflexion sur la potentialité des objets en temps de catastrophe. Mais l’extension de cette réflexion à d’autres situations n’était pas si simple à faire dans le contexte japonais. Pendant ce symposium, les catastrophes de Fukushima, d’Hiroshima, ou celle du thonier irradié en 1954 par des retombées radioactives lors de l’essai nucléaire de la Bombe H dans l’atoll Bikini par les Etats-Unis (la plus puissante jamais testée) ont par exemple été reliées, bien qu’au Japon, ces associations ne sont pas vraiment possibles, puisque chaque catastrophe a sa singularité. Mais ce sont des séparations qui ont aussi été faites dans le discours dominant afin de ne pas stigmatiser la catastrophe de Fukushima, ne pas la rendre trop importante aux yeux de l’opinion publique.

ER : On retrouve là cette même stratégie d’invisibilisation mise en place par le gouvernement déjà évoquée précédemment, qui vise à la normalisation de la catastrophe dans la vie quotidienne.

HF : Oui, l’humanité a toujours préféré raconter comment l’homme est allé au-delà de la catastrophe, non ?

ER : Si cela te semblait si important de faire ces liens dans l’histoire, était-ce justement pour contrer ce type d’attitude ?

HF : Depuis 2011, les médias, le gouvernement, la population, tout le monde parle de reconstruction, de futur, mais moi, je m’intéressais à créer une sorte de déconnexion critique du temps. Où l’art peut incarner une sorte de continuité à l’endroit de cette coupure apparemment décisive entre l’avant et l’après catastrophe. J’avais envie de parler du passé, d’apprendre de ces événements historiques et de leur mise en regard.

ER : Ce processus est d’ailleurs à l’image de ta pratique en général, basée sur des recherches qui vont creuser les racines de certaines situations contemporaines et chercher dans certains détails historiques des manières de penser le présent.

HF : Dans le cas de Fukushima, les récits formulés par le gouvernement autour de la reconstruction qui visent avant tout à montrer comment l’homme est allé au-delà de la catastrophe, ont été seulement conjugués au présent. Pourtant la violence de l’accident nucléaire a littéralement coupé toutes les relations à notre présent, en défaisant les liens écologiques, communautaires ou affectifs — de ceux qui ancrent une communauté à un territoire. C’est peut-être pour cela que j’ai regardé encore une fois vers le passé.

Récemment, un nouveau musée gouvernemental a ouvert dans la préfecture de Fukushima, mais ils n’ont pas fait appel à l’expertise des conservateurs régionaux. Ils auraient pu solliciter leurs connaissances profondes de ce territoire, leur proposer d’écrire ce nouveau récit muséal. Par exemple, certains objets issus de la collection de Futaba racontent pourquoi la centrale de Fukushima Daiichi a été construite dans cette région en particulier. Un territoire qui a été aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, le lieu d’une importante base militaire pour l’entraînement des kamikazes.

ER : Pourrais-tu préciser ce point concernant l’implantation des centrales dans le pays ? Pourquoi ces territoires en particulier ont-ils été désignés – voire sacrifiés ?

HF : La localisation des centrales au Japon ne peut s’expliquer selon des conditions géologiques ou géographiques. Elle est davantage liée au pouvoir centralisé avant l’ère Meiji (1868-1912) et à une histoire de la colonisation interne de certaines provinces au Japon par ce pouvoir central. Elle témoigne de cette forme de domination exercée sur ces territoires dans un processus de contrôle et d’assimilation culturelle. À travers les objets qui restent et témoignent de ce passé, on peut finalement comprendre ces stratégies géopolitiques.

ER : Des stratégies qui emportent aussi souvent avec elles tout à la fois, y compris les liens visibles et invisibles qui peuplent un territoire, de ceux qui unissent des communautés à leurs milieux de vie et à leurs histoires.

HF : Avec cette catastrophe, il y a une sous-estimation de la part du gouvernement de la responsabilité et de la criminalité humaines et politiques qui lui incombent : le nucléaire n’a pas seulement détruit des régions ou des vies humaines mais aussi 2000 ou 3000 ans d’histoire, si ce n’est plus.

ER : Cette question de la responsabilité me fait penser au philosophe allemand Günther Anders qui a beaucoup écrit sur la catastrophe d’Hiroshima. Selon lui, il faut penser ces catastrophes en tant qu’elles viennent de “nous”, de ce que nous avons inventé dans la modernité politique et technique, au lieu de les considérer comme catastrophes naturelles ou liées aux défauts de la nature humaine. Autrement dit, elles sont ce qui vient de nous mais que nous ne voulons pas.

Élodie Royer et Hikaru Fujii, juillet 2023