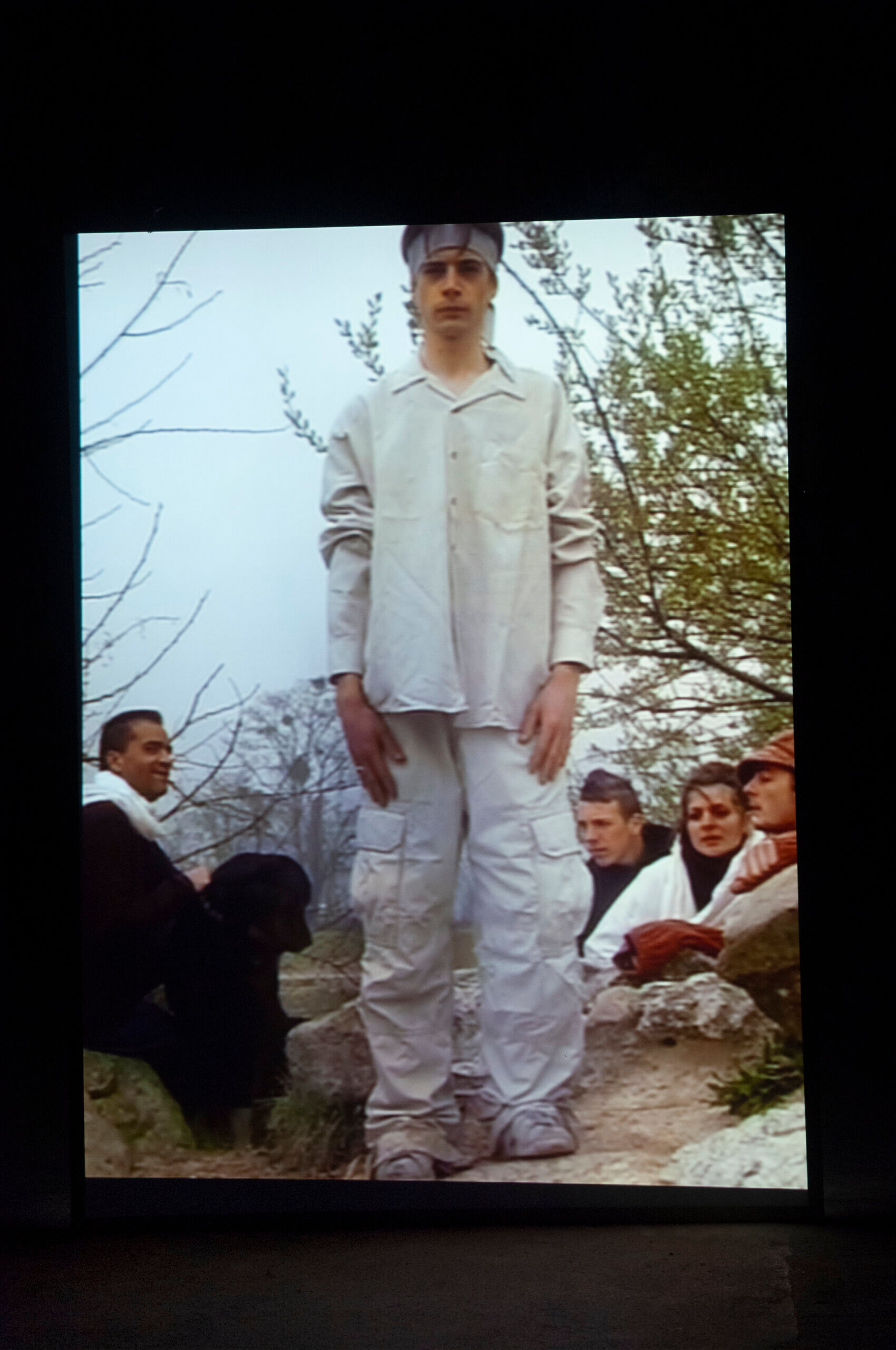

Gilles demeure, tel un demeuré, pure image.

Thierry Kuntzel

Gilles se tient droit, un peu raide, le regard perdu dans le vague. Il semble porter au-dehors, au grand air, son propre enfermement. La légère animation en arrière-fond, les échanges de regard, les remuements du chien forment un bruissement de vie bavarde et divertissante, qui marque une distance sans gravité entre Gilles et son groupe d’amis. Loin d’en être exclu, il en occupe au contraire le centre avancé, au premier plan de la composition. Il fait face, dans une pose empruntée, au regard de la représentation (celui des spectateurs devant l’œuvre), tout en se sachant l’objet des regards (et peut-être de la discussion) du groupe qui se tient derrière-lui et qui forme une scène à part, dissidente. Il n’y a qu’extériorité dans cet entre-deux.

Comme les spectateurs ne manquent pas de se reconnaître dans le groupe des figurants qui observent Gilles d’un œil tantôt amusé, tantôt distant, ils sont amenés irrésistiblement à en déduire que Gilles représente la figure de l’artiste en idiot, ravis de reconduire les noces du génie et de la folie. On a tant assimilé Le Pierrot, dit autrefois Gilles, (1718-1719) à Jean-Antoine Watteau, qu’il semblerait intolérable et même scandaleux de douter de son attribution, tant sa renommée lui est associée ; que l’on perdrait, avec ce chef d’œuvre, une sorte de portrait hyperbolique du peintre, qui nomme mieux que personne Watteau celui qui – quel qu’il soit et d’où qu’il vienne – l’a réalisé. Mais nous sommes bien, devant le Pierrot ou le Gilles, comme devant une œuvre qui pourrait s’intituler très justement : Autoportrait, attribué à Watteau.

Que devient le bouffon après que le roi a perdu la tête ? Et que devient l’idiot utile après les élections ? Ce pourrait être lui, le premier, que l’on voit faire des pirouettes dans le jardin de Deligny et le second que l’on entend, de l’autre côté de la clôture, appeler à la démission. Il faudrait bien sûr prendre garde à ne pas confondre l’idiot, l’imbécile, le sot, l’ahuri, le dément, le naïf, le dupe, le drôle, le demi-fou, etc. Ces figures caractérisent des rapports différenciés aux discours et aux savoirs. Elles nomment la différence à soi dans l’identité. Elles spécifient l’art de conduire sa barque, d’investir la première personne du singulier, de se croire maître de la langue qui nous tient. Elles ne nouent pas dans le même ordre le réel, le symbolique et l’imaginaire. Dans son essai sur Polichinelle, Giorgio Agamben remarque qu’au même moment où Carlo Gozzi écarte cette figure qu’il juge redondante de ses fables théâtrales (vers la fin du 18ème siècle), Giandomenico Tiepolo ne conserve lui, dans sa série de dessin Divertissement, que ce seul personnage de la commedia dell’arte, qui à ses yeux les résume tous : « “Polichinelle, c’est moi” est son extrême profession de foi – c’est celle de tout homme, et donc la mienne aussi. C’est-à-dire : le “moi” ne peut pas vivre, seul Polichinelle peut vivre. Vivre, rendre sa propre vie possible, peut signifier seulement — pour Polichinelle, pour tout homme – se saisir de sa propre impossibilité à vivre. C’est alors seulement que la vie commence. Toute autobiographie, au point où elle devient vraie, est une biographie de Polichinelle. Mais la biographie de Polichinelle n’est pas une biographie, c’est seulement un Divertissement pour les jeunes gens. »

Dans la peinture de Watteau, Gilles appartient, comme ses camarades, à une troupe de comédiens. Comme l’indique la description du Louvre, en justifiant son changement de titre, on distingue quatre des compères habituels de Pierrot dans la commedia dell’arte : le docteur sur son âne, les amoureux Léandre et Isabelle et le capitaine (on remarquera l’absence de Colombine). La scène se situe entre deux représentations. Les acteurs n’ont pas encore quitté leur costume, ou s’étant préparés, il profite d’un répit avant de remonter sur les planches. On retrouve ce trait propre à Watteau ou à Fragonard peignant des scènes ambigües, comme une escarpolette suspendue dans son élan, dont on ne peut décider au juste si elle monte encore ou descend déjà. Il en va de même avec l’arrivée ou le départ dans le Pèlerinage à l’île de Cythère, ainsi que dans de nombreuses scènes galantes, avec le geste par lequel une élégante fait mine d’éloigner ou de retenir un séducteur (geste lui-même subi ou consenti). On reconnaît encore ce geste, retenu dans son indétermination, chez l’âne qui, reflétant l’impassibilité de Pierrot, refuse d’avancer.

Dans la vidéo de Thierry Kuntzel, Gilles (De l’obscur à l’obscure clarté), œuvre ultime de 2007 (ultime comme l’était pour Watteau son Pierrot) le ralentissement renferme bien un refus qui reste obscur. Il n’est pas motivé. Ce refus est tendu par un ralentissement qui n’est pas exactement le même que celui qui, dans la grâce d’une extrême lenteur chez Bill Viola, procède d’un dévoilement de l’invisible dans le visible. Ni tout à fait assimilable à celui qui, chez Douglas Gordon, vient frôler la vérité enfouie d’une image fixe ; poids mort que l’image en mouvement dissimule en le charriant dans son flux, comme autant de crânes à la dérive. Le ralentissement chez Kuntzel serait plutôt dû à la faible animation d’une image qui, restant identique à elle-même, frémit d’un léger bougé, d’un semblant de vie qui la traverse et qui n’en dramatise que davantage l’inflexible rigidité. Comme si prise dans le mouvement de son apparition ou de son surgissement, elle ne se découvrait qu’au prix de se révéler définitivement immuable.

Car déjà Pierrot tenait pareillement la chandelle dans un autre tableau de Watteau, Pour garder l’honneur d’une belle, peint dix ans plus tôt. Sur la scène d‘un théâtre cette fois, assistant impassible à la représentation (au milieu d’elle), il garde imperturbablement la même position désespérante que celle du Pierrot. Le quatrain qui accompagne la reproduction gravée de cette peinture donne une indication claire de sa fonction : « Pour garder l’honneur d’une belle / Veillez et la nuit et le jour, / Contre les pièges de l’Amour / C’est trop peu de Pierrot pour faire sentinelle. » On dirait alors que Gilles ne peut faire abstraction de son costume de Pierrot, bien que mal ajusté, bouffant, dans lequel il flotte ridiculement. Otage de son propre rôle, il continue de faire le guet après la fin du spectacle, faute peut-être qu’une ponctuation ou un son de cloche ne soit venu pour lui signifier la fin de la représentation, pour ainsi clore les conventions de la comédie et démentir les feintes du jeu. Il demeure sans réplique, transposé sans médiation dans la nature, comme relégué dans un vestiaire dont il n’a pas idée (du reste, il n’est bizarrement pas maquillé). Ni acteur, ni personnage, il n’est là en somme que comme représentant de la représentation. Valet en excès du spectacle, doublure de sa propre effigie, il tient l’affiche.

La vidéo de Thierry Kuntzel ajoute à l’immobilité du personnage de Pierrot un engourdissement, une absence à soi, qui n’est plus seulement un instant de distraction ou d’hébétude momentanée, mais une prostration durable. Son immobilité, qui répondait aux exigences de la pose, devient ici apathie. Que représenteraient d’autre ces comédiens au repos, qui ont revêtu des habits d’aliénés et qui, prenant l’air sous la surveillance bienveillante d’un docteur, poursuivent d’un tableau à l’autre leur conversation, sinon son propre monologue intérieur, dans les flots duquel Pierrot a perdu pied, comme lésé d’une accroche pronominale qui le laisse les bras ballants, planté droit comme un poteau, installé dans sa torpeur ? Ou serait-ce qu’il n’est rien sans celle qu’il prend pour Colombine, partie avec Arlequin ? Dans tous les cas, il a manifestement baissé les bras. Veilleur de jour et de nuit, posté en sentinelle, l’histoire ne peut se jouer que dans son dos, pendant qu’ailleurs on le divertit. « Pierrot ne compte pas », il n’est que l’image du spectateur. Personne ne lui reprochera de s’être endormi.

Damien Guggenheim

Thierry Kuntzel, Gilles (De l’obscur à l’obscure clarté), vidéo-projection, 2007

Thierry Kuntzel, « Sur Gilles et La Peau », in Trafic, n°64, hivers 2007, p.50.

Giorgio Agamben, Polichinelle ou Divertissement pour les jeunes gens en quatre scènes, trad. Matin Rueff, Macula, 2017, p.92.