Hollywood subit de nos jours une triple crise qui en fait un objet de reprise fréquent à l’écran : les premiers temps du muet y sont examinés à nouveaux frais (Babylon, Damien Chazelle) ; des chemins de traverse entre une vocation personnelle et le destin collectif de ses productions y sont tracés (Once Upon a Time… in Hollywood, Quentin Tarantino) ; ce qu’il reste de son emprise sur le cinéma de création est exploré avec plus ou moins de nostalgie (The Fabelmans, Steven Spielberg). Il y a d’abord une crise économique dont les effets esthétiques sont indéniables, une sorte de « marvellisation de Hollywood » comme le diagnostiquait avec dépit Martin Scorsese dans un article du New York Times paru à l’automne 2019, l’auteur de Taxi Driver et de Casino voyant dans le développement des studios de super-héros un bouleversement des modes de production aux États-Unis.

Ce bouleversement s’est accru avec la pandémie du Covid-19, qui a contraint des centaines de millions de spectatrices et de spectateurs, faute de pouvoir se rendre en salle, à regarder des films sur leurs écrans d’ordinateur, en s’abonnant à Netflix ou en activant les services VOD des chaînes de télévision. C’est la seconde crise qui a frappé de plein fouet Hollywood : une crise du dispositif cinématographique dont les conséquences financières sont elles aussi immenses, et qui a fatalement altéré la magie de la salle.

Il y a enfin une troisième crise, dont on parle moins, mais qui n’en est pas moins décisive, une crise politique dont Hollywood n’est pas encore revenue. L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016 a en effet transi les principaux protagonistes de l’industrie hollywoodienne. Que s’est-il passé ? Le critique Jim Hoberman a clairement résumé la situation : avec Trump, il n’y a plus de « happy end » possible, car ce qui est touché, c’est précisément ce sur quoi repose en partie l’hégémonie culturelle de Hollywood, à savoir que le président américain est le « chef du monde libre », le défenseur de l’universalisme de la liberté. Encore faut-il qu’il en ait le souci, ou qu’il donne l’impression d’en avoir le souci. Ce qui n’a guère été le cas de Trump. Le 45e président des États-Unis a rompu malgré lui ce pacte, ce qui a durablement désorienté la stratégie impérialiste de Hollywood.

Tout se passe comme si la présidence de Trump avait créé une sorte de scission à Hollywood entre certains auteurs qui cherchent à en restaurer l’aura perdue, et d’autres qui n’hésitent pas à en montrer la face sombre, le visage de mort. Comme si les ténèbres de la présidence Trump avaient conduit quelques-uns à mettre en scène l’envers sans pitié d’une société du spectacle à l’hégémonie chancelante. Damien Chazelle fait partie de ce dernier groupe. Certes, son film Babylon s’inscrit dans une série d’œuvres qui – de Sunset Boulevard (Billy Wilder) à Mulholland Drive (David Lynch) en passant par The Legend of Lylah Clare (Robert Aldrich) – questionnent Hollywood aussi bien comme vecteur de domination des imaginaires collectifs que comme suscitant des pratiques inégalitaires à l’intérieur de cette fabrique à rêves.

Chazelle emprunte toutefois une voie différente de celle suivie par ses illustres prédécesseurs, comme de ses collègues contemporains. La spécificité de Babylon réside en effet dans la façon dont le film questionne notre rapport au spectaculaire aujourd’hui, au devenir de ce que Jacques Rancière a appelé la « démocratie des divertissements », et à la place accordée au public dès lors que celui-ci est simultanément invité à célébrer le « culte de l’art » cinématographique1. Même si le sujet de Damien Chazelle est la transition progressive du muet vers le parlant à la fin des années 1920, son film n’est pas une simple reconstitution historique de la fin d’un certain âge d’or de la production filmique. Il explore aussi, plus souterrainement, ce moment tourmenté de l’histoire de Hollywood à l’aune des turbulences qu’elle traverse présentement, à une époque, la nôtre, où le cinéma comme art ne semble plus être qu’un plaisir d’esthète destiné à une poignée de cinéphiles, et qu’il paraît vouer à disparaître dans une entreprise de distraction généralisée qui se déploie en ligne.

L’objet temporel Babylon pose ainsi un diagnostic sur l’état de la « chose » Hollywood, dans une interférence constante entre le passé reconstruit à l’écran et le présent de ses nombreuses crises. Car il s’agit bien de reconstruire et non de reconstituer. Et cette reconstruction échappe à la tendance rétro qui inscrit par exemple The Fabelmans dans une muséification complaisante et fétichiste de la pellicule. Tout l’appareillage technique du cinéma mis en avant par Chazelle – lumières, vêtements, maquillage, décors… – donne l’impression d’être surligné dans ses artifices, mais cette exagération susceptible de heurter le regard tend surtout à révéler les procédures matérielles de recréation du réel à l’époque du muet. D’où la valeur d’usage très concrète que prennent les objets dans le film de Chazelle, si absente dans celui de Spielberg, figé dans un ancien temps sans vie qui peine à solliciter une perception de ce passé depuis les tribulations de notre présent.

Si Babylon est notre contemporain, c’est aussi parce que sa structure mime les manières dont nous circulons aujourd’hui entre des matériaux visuels et sonores toujours plus hétérogènes. Les images – amateur, artistiques, médiatiques, institutionnelles, etc. – ne cessent pas de s’entrechoquer dans nos milieux de vie ; nous en sommes parfois les spectatrices et spectateurs hébété.e.s, enveloppé.e.s dans un magma de signes où pointe toujours le risque de leur indistinction. Le choix formel de Damien Chazelle est à la fois de s’abandonner à cette indistinction et de favoriser un travail de différenciation parmi les citations filmiques qui parcourent Babylon. Celles-ci proviennent de tous les genres, et Chazelle n’a pas la coquetterie du demi-malin qui, à l’instar de Tarantino, surjoue son contentement à jongler entre les avatars d’une culture dite basse et les réalisations d’un art présumé noble.

L’élément liquide observable tout au long de Babylon est un motif récurrent qui permet de saisir les déplacements permanents d’un genre à un autre, voire la coexistence mouvante entre ces références composites. L’urine, le vomi, la matière fécale, mais également la bave, la transpiration et même les larmes : autant de fluides qui se projettent à la surface des corps, parfois les mettent en contact les uns avec les autres, et dont la vocation est triple. D’une part, ils servent à décrire l’envers des success stories du Hollywood des années 1920 et 1930. Si on lève le voile d’un star-system déjà bien en place, que voit-on ? De la merde, littéralement, dont une déjection de source animale est filmée dès le commencement du film. Ce n’est pas une métaphore, c’est la réalité de l’industrie.

Deuxièmement, dans le court-circuit évoqué plus haut entre les crises de Hollywood et les accrocs politiques à Washington, cette littéralité renvoie à plusieurs épisodes qui ont rythmé les mésaventures de Donald Trump à la frontière du privé et du public. L’électorat américain s’en est d’ailleurs souvent détourné par dégoût ou par incrédulité : la pratique du golden shower que l’ancien président aurait organisée lors d’un voyage en Russie avant son élection (rituel sexuel où l’on urine sur son partenaire), et dont Damien Chazelle se souvient assurément dans la scène d’orgie au début de Babylon ; les flux de sperme et d’argent liquide que charrie sa relation extra-conjugale avec l’ex-star du X Stormy Daniels (dont le silence fut acheté pour 130000 dollars en vue de cacher cette relation) ; les fameux flots de grunge food (hamburgers, nuggets, milk-shakes, etc.) qui transitent par l’appareil digestif du président… Ce n’est pas un thème explicitement investi par Chazelle, mais l’érotique et la diététique de Trump entrent en résonance avec les scènes scatologiques de son film, comme si une ligne brisée reliait l’envers cruel de Hollywood à une manière de gouverner désarmante qui a failli être fatale à la démocratie américaine.

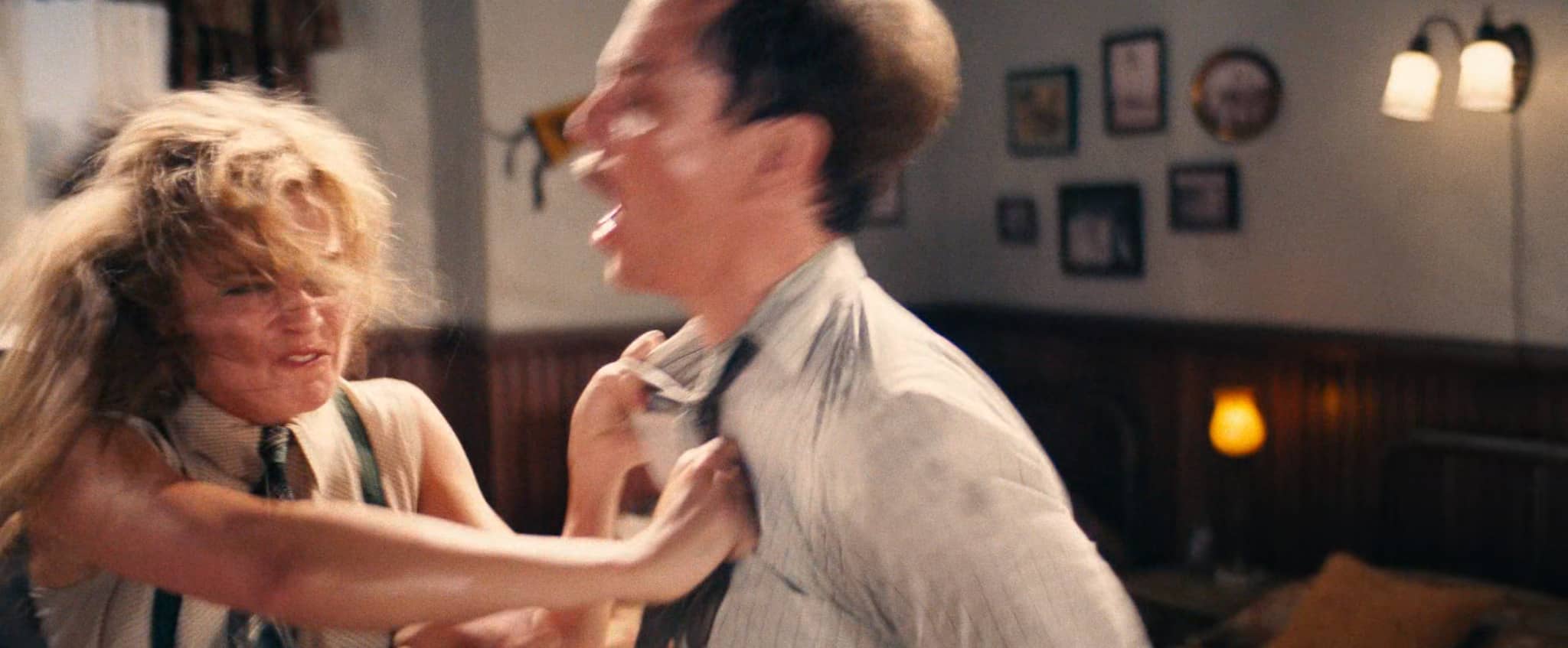

Enfin, tous ces fluides qui sillonnent la surface de l’écran obéissent à un principe de montage. On l’a dit, si les procédés de mise en scène de Chazelle peuvent être perçus comme une manière de documenter notre circulation entre les images aujourd’hui, ils mettent parallèlement en lumière les possibles en matière de traversée du cinéma que cette même fluidité autorise. C’est ainsi que sont revisitées dans Babylon les séquences orgiaques du château glaçant d’Eyes Wide Shut, reprenant à Kubrick l’automatisme des postures dans les ébats sexuels, mais suivant un rythme survolté qui renvoie à la vraie décadence des fêtes du Hollywood des années 1920. On songe encore aux vomissements délibérés du personnage de Nellie LaRoy (interprétée par Margot Robbie) dans la haute société de Los Angeles : c’est comme si nous assistions au surgissement du cinéma comique des frères Farrelly dans le style flamboyant du Guépard de Visconti2.

S’il existe une dimension critique de Babylon, elle réside dans ce passage subtil d’une vulgarité d’un monde hollywoodien disparu à une vulgarité d’un art du cinéma contemporain qui la retourne sur son propre terrain, tout en questionnant notre rapport convulsif aux images aujourd’hui. Reconstruire Hollywood est ce prix : en montrer la laideur, s’y abandonner, pour, au final, éprouver cet étrange plaisir qui consiste à ne plus se voiler la face.

Dork Zabunyan

1 Jacques Rancière, Les Écarts du cinéma, Paris, La Fabrique, 2011, p. 8.

2 C’est ce que précise Damien Chazelle dans le remarquable entretien qu’il a accordé à Nathan Réra dans un ouvrage intitulé Jouer parmi les étoiles. Conversations avec Damien Chazelle (Rouge Profond, à paraître au printemps 2023).