La vue d’exposition, qui rend compte de ce moment clé de la vie d’une œuvre qu’est sa monstration, s’inscrit dans une histoire. Remi Parcollet la connaît bien. Chercheur spécialiste de l’histoire des expositions, il travaille notamment à partir de témoignages visuels dans le champ artistique et culturel. L’ouvrage qu’il a dirigé, Photogénie de l’exposition (Manuella éditions, 2018), et les nombreux articles qu’il a publiés en témoignent. Pour PALM, il ouvre un nouveau chapitre de ses recherches en s’intéressant aux enjeux les plus actuels de la vue d’exposition, professionnelle et maintenant amateure : sa viralité à l’ère des réseaux.

— Étienne Hatt

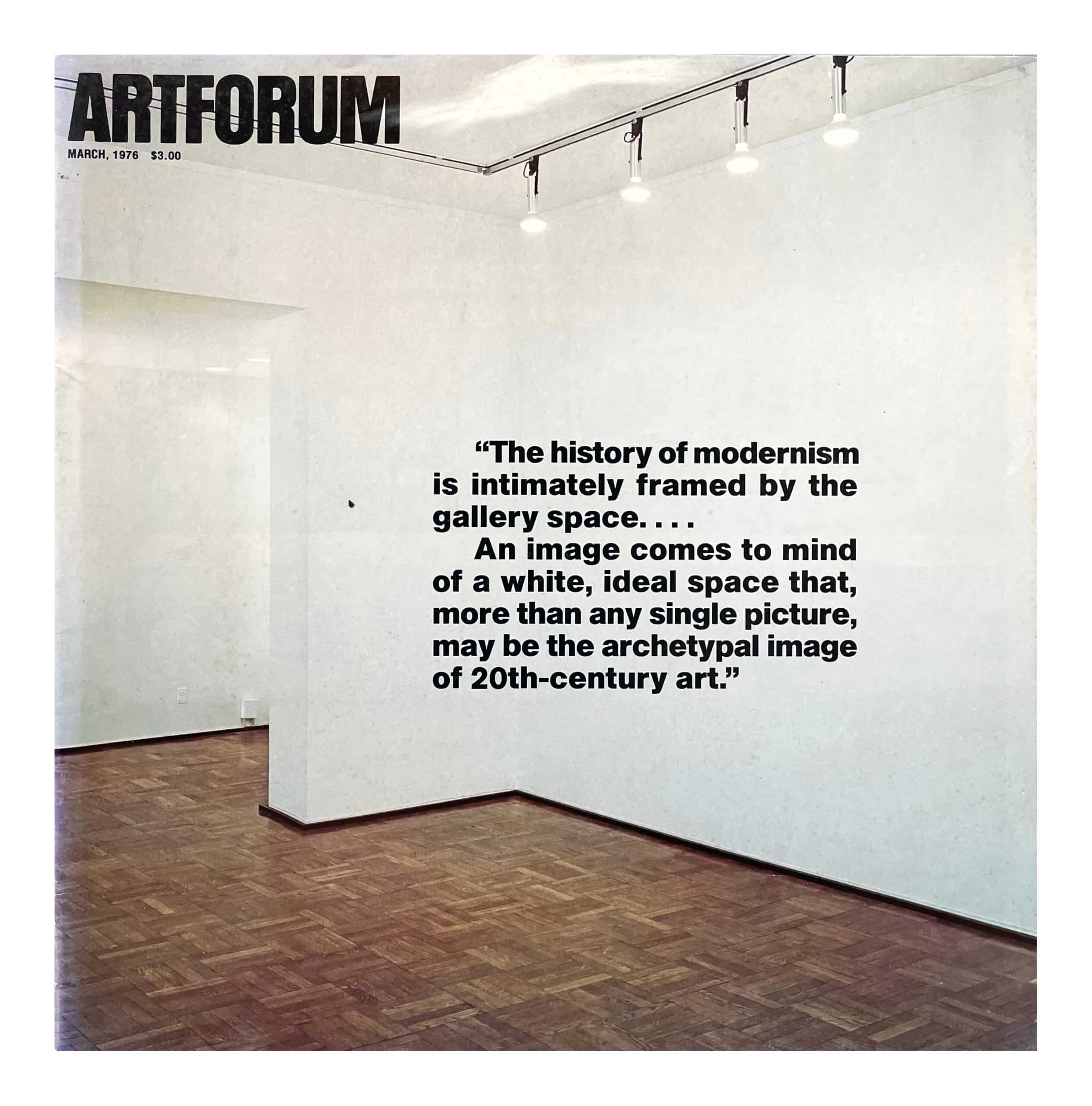

Inside the White Cube, l’ouvrage de Brian O’Doherty sur l’espace de la galerie et son idéologie réunit trois essais publiés dans Artforum en 1976 à un quatrième en 19811. L’espace d’exposition y est considéré comme le laboratoire d’un art qui ne se conçoit plus sans sa relation au spectateur. C’est que, depuis cette période, les œuvres n’existent, bien souvent, que lorsqu’elles sont exposées et développent un rapport au lieu, au temps, au regardeur. On pouvait alors observer au sein du contexte que représente Artforum, un magazine mensuel américain créée en 1962, de plus en plus de photographies d’œuvres en situation d’exposition, des arguments visuels certainement plus explicites pour accompagner les textes critiques que des reproductions décontextualisées. O’Doherty développe probablement son analyse critique à partir de sa propre expérience de la mise en espace de l’œuvre moderne mais dans certains cas, comme par exemple pour l’exposition First Papers of Surrealism à New York en 1942, étudiée dans son essai Le Contexte comme contenu2, c’est à travers deux vues de l’exposition prises par John Schiff, un champ et un contre-champ, qu’il décrit puis interprète l’éphémère Sixteen Miles of String conçu par Marcel Duchamp. La perception de l’œuvre dans son contexte semble dès lors conditionnée par sa retranscription photographique : « Les arts visuels supposent une histoire de l’attention. Plus exactement de la manière dont on rend visible ce qui a été vu mais pas regardé »3. Les essais de Brian O’Doherty sont, en ce sens, accompagnés par des vues d’expositions qui permettent de visualiser son raisonnement.

Citation de Brian O'Doherty, couverture de Gail Stern et Robert Mates.

La diffusion de vues d’expositions est, comme les reproductions photographiques d’œuvres d’art, tributaire des évolutions techniques de l’imprimerie. Mais, dès les années 1850, les albums des salons ou encore les Reports by the Juries de la Great Exhibition de Londres, inspirés par le Pencil of Nature d’Henry Fox Talbot, montrent que ces vues sont dès l’origine produites pour être diffusées et partagées. Au cours du 20e siècle, alors que ces photographies accompagnent le développement de supports comme la carte postale ou l’affiche, elles participent rarement à l’iconographie des catalogues conçus par principe avant l’exposition. C’est donc dans la presse que se développe la diffusion des vues d’expositions soulignant leur propension à être autant une preuve étayant le discours critique qu’une image de communication. Mais au cours des années 1960, c’est le développement des pratiques artistiques et l’attention portée par ces dernières à leur contexte de présentation qui incitent les revues à amplifier la publication de ces photographies ou encore à les commander à des photographes. Il s’agit, en conséquence, déjà à cette période, d’une forme de virtualisation de l’exposition. Quand l’expérience réelle de l’exposition a lieu, elle se confronte dès lors autant à la lecture du compte rendu critique qu’à son devenir image.

La vue d’exposition se définit et évolue en fonction de ses supports de diffusion, cependant sa manière de circuler sur internet marque un changement plus déterminant car elle y révèle tout son potentiel de réflexivité. Depuis une vingtaine d’années les galeries et les institutions muséales alimentent leurs sites web avec des photographies qu’elles commandent ou produisent elles-mêmes pour communiquer sur leur programmation d’expositions. Ces « visuels » sont devenus des éléments essentiels des dossiers de presses. Ces interfaces de communication se transforment progressivement en archives. On observe parallèlement l’apparition de plateformes numériques comme e-flux.com lancée par des artistes en 1999 pour relayer mais aussi regrouper les annonces des musées, biennales, foires et magazines comme Artforum, Frieze ou encore Afterall. Ces annonces standardisent et systématisent la forme de communiqués de presse d’exposition associant texte et « visuel ». La plateforme e-flux.com apparaît comme une caisse de résonance des sites de galeries ou de musées. Son interface devient, par conséquent, à son tour une base de données avec des archives qui couvrent maintenant deux décennies. Le principe du site Contemporary Art Daily, fondé en 2008, est, quant à lui, de publier chaque jour la documentation d’une ou plusieurs expositions en cours, qui devient ensuite le contenu de Contemporary Art Library, une vaste archive de l’art contemporain. Ce phénomène est encore plus évident avec le site du MoMA qui intègre maintenant dans sa rubrique « exhibitions history » des vues des expositions en cours, images de communication, elles y deviennent instantanément des archives visuelles.

Une fois ces images en ligne, elles circulent libres de droits pendant la durée de l’exposition, et sont reprises sur des sites de presse avec leurs crédits et la mention « courtesy ». Elles participent ainsi au travail de communication du producteur de l’exposition, également à l’origine de sa documentation, selon une stratégie finalement proche du « picture marketing ». C’est à travers l’image de l’exposition que sa réception est contrôlée. Pour des motifs principalement économiques, les revues spécialisées sur l’actualité de l’art ne produisent ou ne commandent plus de photographies pour donner leur point de vue et corroborer le discours critique de l’article. C’est pourtant ce qui faisait l’indépendance et la qualité d’une revue comme Cahiers d’art entre les années 1930 et 1960.

Pendant ou après l’exposition, ces images circulent sur d’autres supports numériques, des sites de partage de photographies gratuits grâce aux licences Creative Commons. Ils s’apparentent à des atlas ou des musées imaginaires, comme Tumblr qui permet aux utilisateurs de créer un blog, Pinterest qui invite à épingler les photographies sur des tableaux virtuels, c’est-à-dire finalement d’interagir sur les images, composer des vis-à-vis souvent très formels, réinventer des séquences, ou encore Flickr qui permet à des professionnels ou des amateurs de diffuser leurs propres photographies en constituant des communautés. Les images produites par les galeries et les musées se mélangent et se combinent à celles trouvées sur internet, qu’elles soient réalisées par des professionnels ou des visiteurs.

L’expansion et la diffusion massive de vues d’expositions sur internet est à l’évidence une conséquence de la convergence, dans le contexte numérique, de l’évolution de la pratique photographique amateur des visiteurs et du développement de la culture participatives des nouveaux médias. Cette situation correspond à l’historiographie de la photographie qui a toujours évolué et été étudiée en fonction des usages sociaux et des pratiques amateurs du médium. Il semble, par ailleurs, que la vue d’exposition soit, selon ses spécificités, plus que d’autres genres photographiques, symptomatique des enjeux contemporains de diffusion et de circulation des images sur internet.

Cette pratique consistant à restituer, reproduire, reprendre des vues d’expositions s’affirme clairement avec l’application Instagram. En associant une plateforme de partage de photographies au principe d’un réseau social, elle s’inspire notamment de Tumblr avec des utilisateurs qui partagent des publications d’autres comptes dans leurs stories. Le phénomène de viralité est amplifié par le principe du buzz lié à l’événementiel. Des plateformes de publication et d’archives comme e-flux ou Contemporary Art Daily utilisent Instagram pour s’inscrire dans l’actualité. La seconde y annonce ainsi anticiper l’avenir de l’art contemporain et promouvoir l’art à travers une sélection organisée d’œuvres et d’expositions. De la même manière, les galeries et musées doivent nécessairement créer une activité sur les réseaux en y faisant circuler les vues d’expositions qu’ils produisent. La viralité informationnelle qui caractérise les réseaux vient révéler encore davantage le potentiel de ces images à interagir, voire interférer dans notre rencontre avec les œuvres d’art. Une expérience qui s’est limitée à observer son image sur Instagram peut se substituer au souvenir d’avoir visité une exposition4.

Le vaste corpus qui circule sur les réseaux croise et mélange les vues professionnelles produites par des photographes indépendants travaillant sur commande pour des institutions, des curateurs ou des artistes et celles des amateurs. La subjectivité de l’autre regard qui se superpose à notre propre regard5 se complexifie et ces différents points de vue se confrontent selon les hashtags. Après des décennies d’interdictions, l’institution muséale incite et encourage le public à non seulement prendre des photographies, mais à les diffuser sur les réseaux, elle produit même parfois des applications dédiées. En 2013 la RMN finançait une application pour rassembler les selfies des visiteurs se mettant en scène avec les œuvres lumineuses et dynamiques de l’exposition Dynamo au Grand Palais. Pour promouvoir l’exposition, l’implication du public est plus stratégique et moins racoleuse que celle d’une agence de communication.

Certaines expositions se définissent désormais par leur instagrammabilitée. Photographier l’art deviendrait une activité essentielle du réseau, en effet, #art et #photography font partie des quatre hashtags les plus utilisés sur Instagram. Le critique d’art Ben Luke a constaté en 20196 que les organisateurs d’expositions ont pris conscience que le succès d’une exposition est de plus en plus souvent lié à sa photogénie. Sara Snyder, en charge des stratégies numériques au Smithsonian American Art Museum à Washington DC, observe les conséquences de ce qu’elle appelle le « bouche-à-oreille visuel ». En réunissant des œuvres in situ ou immersives, l’exposition Wonder à la Renwick Gallery en 2015 avait, de manière inattendue, massivement fait écho sur les réseaux et provoqué en réaction une « sensation Instagram » lors de sa visite. Le phénomène perceptuel est efficace puisque comme Francis Picabia l’affirmait, il y a plus d’un siècle, pour aimer quelque chose, il faut l’avoir déjà vu.

Massimiliano Gioni, le directeur artistique du New Museum de New York considère que « c’est un test d’une bonne exposition si elle fait aussi de bonnes photos » mais s’attriste que certaine soient aujourd’hui conçues pour produire avant tout de belles images. Il observe que « c’est le public qui fait l’œuvre en la photographiant et en participant à sa diffusion sur les réseaux sociaux ». Les visiteurs s’impliquent bénévolement dans « une forme de travail collectif pour produire l’œuvre d’art »7. La réflexion de Gioni aboutit inévitablement à la référence à Marcel Duchamp. Cependant, quand l’artiste affirmait qu’il donnait à celui qui regarde autant d’importance qu’à celui qui fait l’œuvre, il assimilait cette réception à un acte interprétatif. Photographier une œuvre exposée et diffuser cette image n’implique pas nécessairement une recherche de signification ou d’intelligibilité, elle s’apparente davantage à une pratique d’appropriation, un geste social lié au partage photographique qu’induit le support numérique. L’acte interprétatif apparaît plus clairement avec les prises de vues commandées au photographe professionnel dont le travail de retranscription est guidé ou validé par l’auteur de la mise en exposition. D’autant plus quand ce dernier anticipe les points de vue et les cadrages sur le display qu’il a conçu. En définitive, c’est dans cette vue déjà-là que s’incarne l’interprétation de l’œuvre.

Comme l’explique O’Doherty, « Toute le monde veut avoir des photos, pas seulement pour témoigner d’une expérience : pour l’inventer »8. L’irruption massive et la viralité de photographies d’amateurs sur les réseaux sociaux, via les smartphones, est un révélateur mettant en exergue le rôle de la photographie d’exposition dans la construction artificielle d’une mémoire collective. Alors que le photographe s’applique à réhabiliter l’aura des œuvres en les situant dans l’espace du lieu de leur vision, les instagrameurs, en faisant circuler leurs images, inscrivent les œuvres dans un autre contexte, celui des réseaux, élargissant le champ de la scénographie de la perception. Le principe de diffusion et de circulation des vues d’expositions participe de manière déterminante au régime de monstration des œuvres contemporaines.

Le curateur Sohrab Mohebbi, directeur du SculptureCenter de New York depuis février 2022, n’imagine pas un monde de l’art dépourvu de vues d’exposition9. Elles sont, selon lui, devenues : « la monnaie d’échange du succès curatorial ». Considérant l’exposition comme le médium ancêtre de la photographie, il établit une analogie entre le rapport d’une photographie à son sujet, et de l’exposition à son contenu. À l’évidence, la corrélation entre la pratique photographique et l’acte d’exposer s’exprime pleinement dans l’image numérique et son environnement constitué par les réseaux. La recherche en histoire de l’art s’intéresse aux vues d’expositions depuis qu’elles circulent en ligne. Instrumentalisées par l’institution et les curateurs, exploitées par les médias numériques, consommées par les publics, elles ne sont définitivement plus transparentes10. La vue d’exposition ne s’efface pas au profit de ce qu’elle représente, elle interroge l’acte de la monstration, conditionne notre regard et la perception de l’œuvre. Ce ne sont pas seulement les expositions qui font l’histoire de l’art mais leur réception à travers les images qu’elles produisent.

Remi Parcollet

1 Brian O’Doherty, Inside the White Cube. The Ideology of Gallery Space, University of California Press, 1999. Une version française a été édité par Patricia Falguières en 2008 : Brian O’Doherty, White Cube. L’espace de la galerie et son idéologie, JRP Ringier, « Lectures Maison Rouge », 2008.

2 Brian O’Doherty, White Cube. L’espace de la galerie et son idéologie, JRP Ringier, « Lectures Maison Rouge », 2008, p. 102.

3 Ibidem, p. 161.

4 Ingrid Luquet-Gad, « Peut-on écrire l’histoire de l’art à partir d’Instagram ? », Les Inrockuptibles, 31 aout 2015.

5 Hans Belting, Pour une anthropologie des images, Gallimard, « Le Temps des images », 2004, p. 18.

6 Ben Luke, « Art in the age of Instagram and the power of going viral », The Art Newspaper, 27 mars 2019.

7 Massimiliano Gioni : “it’s the public making the work by photographing it and participating in its distribution through social media. What is presented as fun and free time is a form of collective labour to produce the work of art.”

8 Brian O’Doherty, White Cube. L’espace de la galerie et son idéologie, op. cit., p. 78.

9 Sohrab Mohebbi, « Caught Watching », Red Hook Journal, février 2013 [https://ccs.bard.edu/redhook/caught-watching/index.html]

Voir également Mahan Moalemi, « On the Installation Shots of Contemporary Art Exhibitions », dans Seda Yildiz, Thing, Aura, Metadata. A Poem on Making. Cat. exp. The Museum of Contemporary Photography of Ireland in Dublin, 2019.

10 Roland Barthes, La Chambre claire, Cahiers du cinéma/Gallimard/Seuil, 1980, p.18.