Maurizio Pellegrini, né à Rome en 1951, travaille comme photojournaliste entre le milieu des années 1970 et les années 1980. Il couvre des événements tels que la révolution iranienne ou le tremblement de terre d’Irpina en 1980. Il prend alors conscience que représenter la souffrance d’autrui le met mal à l’aise. C’est pourquoi, quand une coopérative archéologique des Abruzzes propose de l’embaucher comme photographe et que Lotta Continua, le journal pour lequel il travaille alors, devient Reporter (il cessera ses activités peu après), Pellegrini décide d’abandonner le photojournalisme pour l’archéologie.

Après avoir occupé diverses positions, il rejoint en 1993 le Bureau des fouilles et des vols de la Direction d’Étrurie du Sud, créé en 1985 pour lutter contre les fouilles clandestines et la contrebande. Deux ans plus tard, le procureur Paolo Ferri et le général Conforti demandent à Pellegrini et à la cheffe du bureau, Daniela Rizzo, de les épauler dans l’enquête sur Giacomo Medici, qui donnera lieu à l’un des plus importants procès du monde de l’art. C’est le début d’une longue histoire.

Mais revenons en arrière. Le 13 septembre 1995, les carabinieri de l’Unité de protection du patrimoine culturel perquisitionnent, au côté de la police fédérale suisse, des entrepôts du port franc de Genève enregistrés au nom de l’entreprise Editions Services. Là, ils découvrent 3 800 objets anciens, ainsi qu’une abondante documentation comprenant des lettres, des notes, des polaroïds et des négatifs. L’enquête révèle que ces espaces de stockage appartiennent à un marchand d’art italien, Giacomo Medici, qui entretient d’étonnants liens avec de prestigieuses institutions comme le Paul Getty Museum de Los Angeles, le Metropolitan de New York et la Ny Carlsberg Gliptoteke de Copenhague. La saisie conduit la police à mener une enquête parallèle sur l’antiquaire américain Robert E. Hecht et sur Marion True, ancienne commissaire d’exposition au Paul Getty Museum. Elle démontrera leur rôle essentiel dans le trafic d’antiquités. Si l’histoire de leur chute est bien connue, on sait moins que la photographie a constitué un facteur clé dans cette enquête de longue haleine.

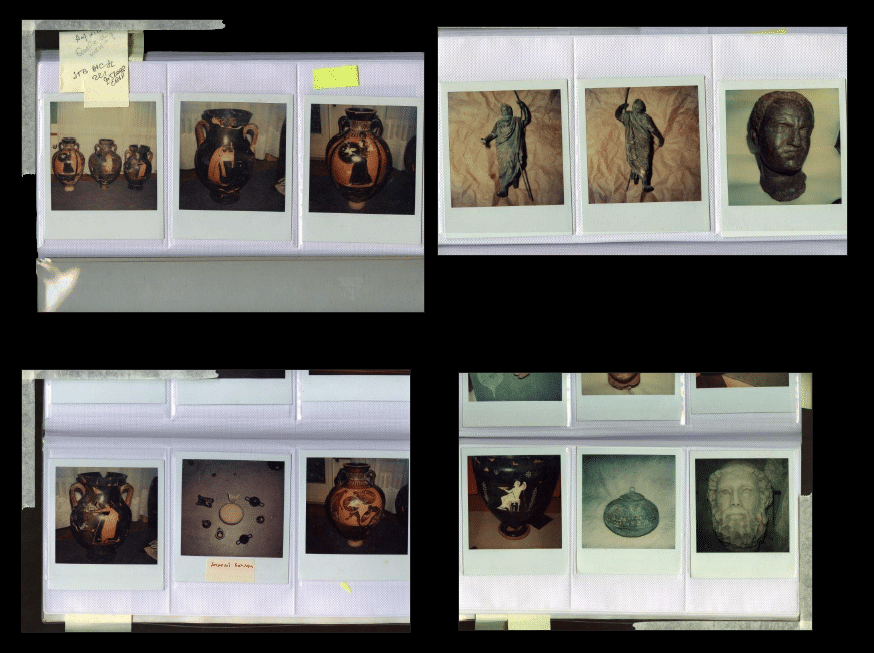

En 1995, donc, Daniela Rizzo et Maurizio Pellegrini sont invités à participer à l’enquête. On leur demande d’analyser les documents, plus particulièrement les photographies conservées dans les entrepôts. En fait, un certain nombre d’albums contenant beaucoup de polaroïds des artéfacts ont été trouvés pendant la perquisition, polaroïds pris par des voleurs de sépulture ou par Medici dans le but de les montrer à de potentiels acheteurs. Souvent, ces sortes de catalogues présentaient les objets sous forme fragmentaire, au moment de la fouille, puis reconstitués, après restauration.

« L’emploi d’un appareil Polaroïd était un élément d’information important, parce que cet outil permet de produire des clichés photographiques qui n’ont pas besoin d’être développés par des tiers, c’est pourquoi les trafiquants s’en servaient souvent », m’explique Maurizio Pellegrini lors d’une conversation par Skype. « En outre, le Polaroïd en tant que moyen de production d’images nous a permis d’obtenir beaucoup d’informations supplémentaires. Par exemple, les Polaroïd étant devenus populaires en Italie au début des années 1970, nous avons pu déterminer la période des fouilles. À cet égard, beaucoup de musées et de collectionneurs internationaux ont invoqué la loi italienne sur la protection des objets d’intérêt artistique ou historique adoptée en 1939, en arguant que les artéfacts en leur possession provenaient de vieilles collections et de fouilles antérieures à cette loi. Les polaroïds de fragments réalisés immédiatement après des fouilles archéologiques ont prouvé que ce n’était pas vrai. »

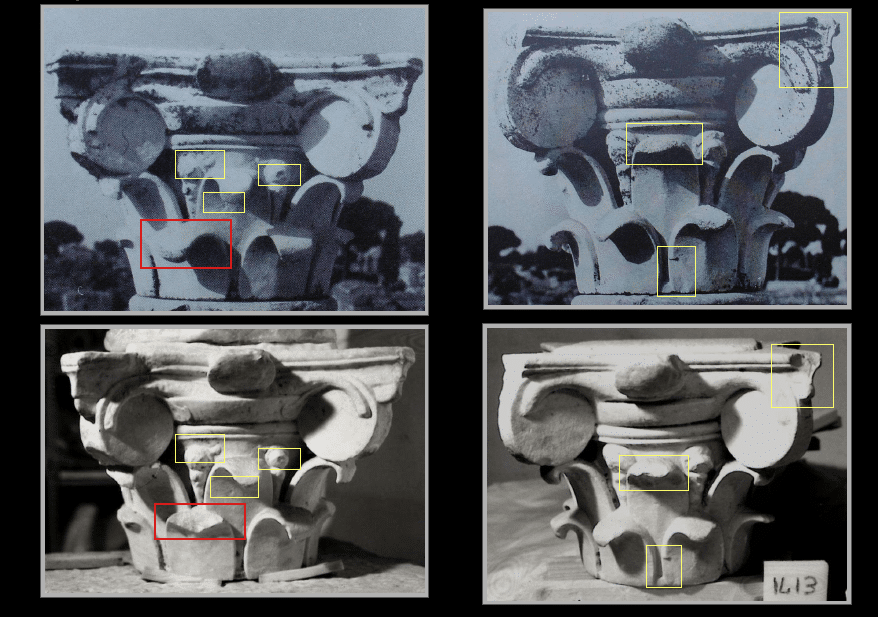

Lorsqu’il revient sur cette période, Pellegrini se dit particulièrement fier d’être parvenu à retrouver trois chapiteaux. Parmi les objets saisis en effet, les carabinieri avaient identifié trois chapiteaux retrouvés au port franc de Genève comme pouvant provenir, pour l’un, de la Villa Celimontana et, pour les deux autres, de la Casa Pesci de la ville antique d’Ostie. Tous trois avaient été déclarés volés. Mais la comparaison avec des photos antérieures au vol semble démontrer que les dimensions ne sont pas les mêmes et que certains détails ne correspondent pas. « J’étais persuadé qu’ils étaient identiques », rapporte l’ancien photographe devenu archéologue, en me montrant les images de la déclaration de vol et celles prises par les carabinieri pendant la perquisition. « Je savais qu’ils avaient été endommagés, de sorte qu’ils étaient différents, donc non associables. Alors j’ai décidé de les photographier sous le même angle et avec le même éclairage que dans l’image de la déclaration de vol. Ainsi, j’ai pu déceler les similitudes entre les chapiteaux, de même que les dégradations qu’ils avaient subies. » Par exemple, s’agissant des deux chapiteaux de la Casa dei Pesci, quand on compare la photo prise par Pellegrini avec celle de la déclaration de vol, on constate que leurs feuilles, auparavant intactes, ont été brisées, et qu’à l’inverse, ils présentent de petites imperfections – des éraflures, des brûlures, des entailles – qui ne pourraient être présentes sur deux chapiteaux différents. « Mon passé de photographe m’a appris que comprendre une photo, c’est interpréter l’intention du photographe. Par conséquent, au cours de ma carrière dans l’archéologie, cette conscience des “astuces” du langage photographique m’a permis de repérer des liens entre des éléments apparemment différents. Dans certains cas, la perspective peut déformer les objets et les rendre difficiles à identifier, de même que les dominantes de couleur peuvent prêter à confusion parce que l’on perçoit la mauvaise couleur », affirme Pellegrini.

Comme les polaroïds dont nous avons parlé, les négatifs développés par l’équipe d’enquêteurs se sont révélés précieux pour l’enquête et cruciaux pour le verdict. « Nous avons examiné toutes les photos prises par le trafiquant italien au cours de ses voyages à l’étranger, en particulier celles où on le voit, lui ou d’autres personnes connues pour avoir opéré sur ce marché illicite pendant de nombreuses années, en train de poser à côté d’objets archéologiques célèbres, comme le cratère d’Euphronios du Metropolitan, la kylix d’Onesimos et le trapézophore d’Ascoli Satriano au Getty Museum », explique Pellegrini. « Ces photographies ont été retrouvées sur des pellicules non développées, au milieu de photographies privées et personnelles. Nous avons découvert que ce qui pouvait passer pour d’innocents souvenirs d’un agréable séjour constituait en fait des preuves des ventes effectuées par le contrebandier, qui s’était fait photographier presque fièrement à côté de la plupart des objets qu’il avait eus entre les mains et vendus à divers musées américains. »

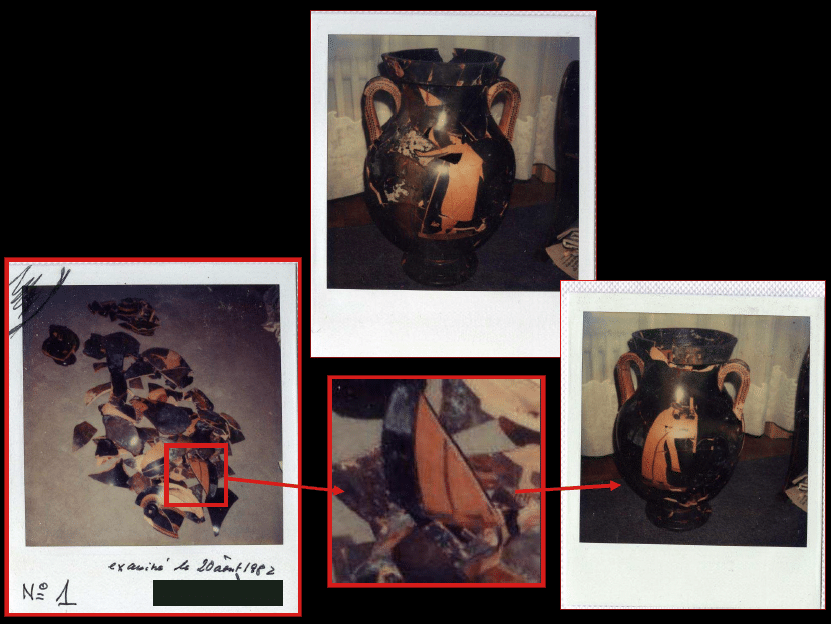

Ces images ont eu tout autant d’importance que les polaroïds pour démêler l’écheveau du trafic d’antiquités, y compris grâce à des opérations « en creux », comme dans le cas du trapézophore. « Nous étions intrigués par des photos où Medici pose à côté du trapézophore au Getty Museum de Los Angeles, parce que nous ignorions son implication dans cette transaction. Nous avons donc fouillé les polaroïds saisis à la recherche d’éléments susceptibles de prouver qu’il avait trempé dans ce trafic. Nous avons fini par trouver des images montrant des fragments de l’artéfact posés sur des journaux italiens. Nous tenions notre preuve. » Grâce à l’agrandissement de la photo réalisé par Pellegrini, les carabinieri ont pu identifier le journal, qui se trouvait être un journal des Pouilles. Une enquête a alors été lancée pour déterminer à quel endroit de la région les fouilles avaient été menées.

De façon étonnante, il en a résulté une autre découverte majeure : grâce à l’identification d’un ensemble complet d’objets provenant d’une tombe d’Ascoli Satriano, il a été possible de reconstituer le lien entre ces objets et leur contexte d’origine. Pellegrini s’est rendu compte que les polaroïds du trapézophore portaient le même numéro de série que ceux qui montraient les autres pièces : les lékanis et les fragments de deux vases apuliens appartenant à un groupe de 21 objets exposés à l’Altes Museum de Berlin. Ainsi a-t-on pu obtenir la preuve que tous ces objets provenaient de la même tombe apulienne. En effet, le polaroïd étant un médium éphémère, toutes les photographies doivent être réalisées sinon au même moment, du moins dans un court intervalle de temps. Malgré cette preuve irréfutable, le groupe de 21 vases (23 désormais) est toujours exposé à l’Altes Museum, qui n’a reconnu que partiellement la provenance de ces objets.

Ce ne sont là que quelques-uns des cas où la photographie a joué un rôle décisif au cours de l’enquête sur Medici. Mais ils montrent de façon certaine qu’elle peut être un outil permettant de protéger et de retrouver des œuvres d’art et des objets : parmi les restitutions notables obtenues grâce à cette enquête, on citera celle du cratère d’Euphronios, exposé au Metropolitan Museum de New York depuis 1972, et celle de l’Aphrodite de Morgantina, auparavant possédé par le Paul Getty Museum de Malibu. Par ailleurs, en 2004, Medici a été condamné à dix ans d’emprisonnement (ensuite réduits à huit) et 10 millions d’euros d’amende. C’est la peine la plus lourde jamais prononcée en Italie pour du trafic d’antiquités.

Mais, au-delà des fructueux résultats de l’enquête, cette histoire nous enseigne qu’une photographie ne saurait constituer une preuve en elle-même : seule son interprétation permet de réfuter ou de corroborer une thèse. « La photographie a joué un rôle très important dans mon travail, mais j’ai toujours eu conscience de son caractère précaire. Une photo ne peut être considérée a priori comme un document objectif, elle doit être interprétée et analysée », reconnaît Pellegrini. Ce n’est pas un hasard si, dans un texte éclairant, le critique d’art John Berger explique qu’en soi, l’information ne constitue pas une preuve, mais que c’est le développement d’une histoire qui crée du sens. Aujourd’hui, vingt ans après cette enquête pionnière, cet enseignement est encore plus précieux, eu égard aux questions cruciales soulevées par les nouvelles technologies de production et de diffusion des images photographiques. Mais le rôle joué par la photographie dans l’archéologie contemporaine est un sujet qui nécessiterait de bien plus amples développements. Pour l’heure, on méditera sur la façon surprenante dont l’expérience de Pellegrini a mis en évidence la curieuse relation de la photographie et de l’archéologie. Après tout, l’une et l’autre représentent des traces physiques du passé, des traces dans lesquelles nous recherchons la signification de ce qui nous a précédé. Tels des ponts temporels, ils nous permettent de traverser le torrent de l’inconnu, de créer des connexions entre ce que nous sommes, ce que nous avons été et, au bout du compte, ce que nous deviendrons.

Rica Cerbarano

Sur une invitation de Federica Chiocchetti / photocaptionist

Traduction de l’anglais : Nicolas Vieillescazes