Sophie Kovel : À propos de l’élaboration et la réinvention de l’environnement urbain – souvent envisagées dans l’intérêt de forces économiques, sociales et autres – pourriez-vous peut-être, Léopold, nous faire part de votre travail sur le continuum colonial ?

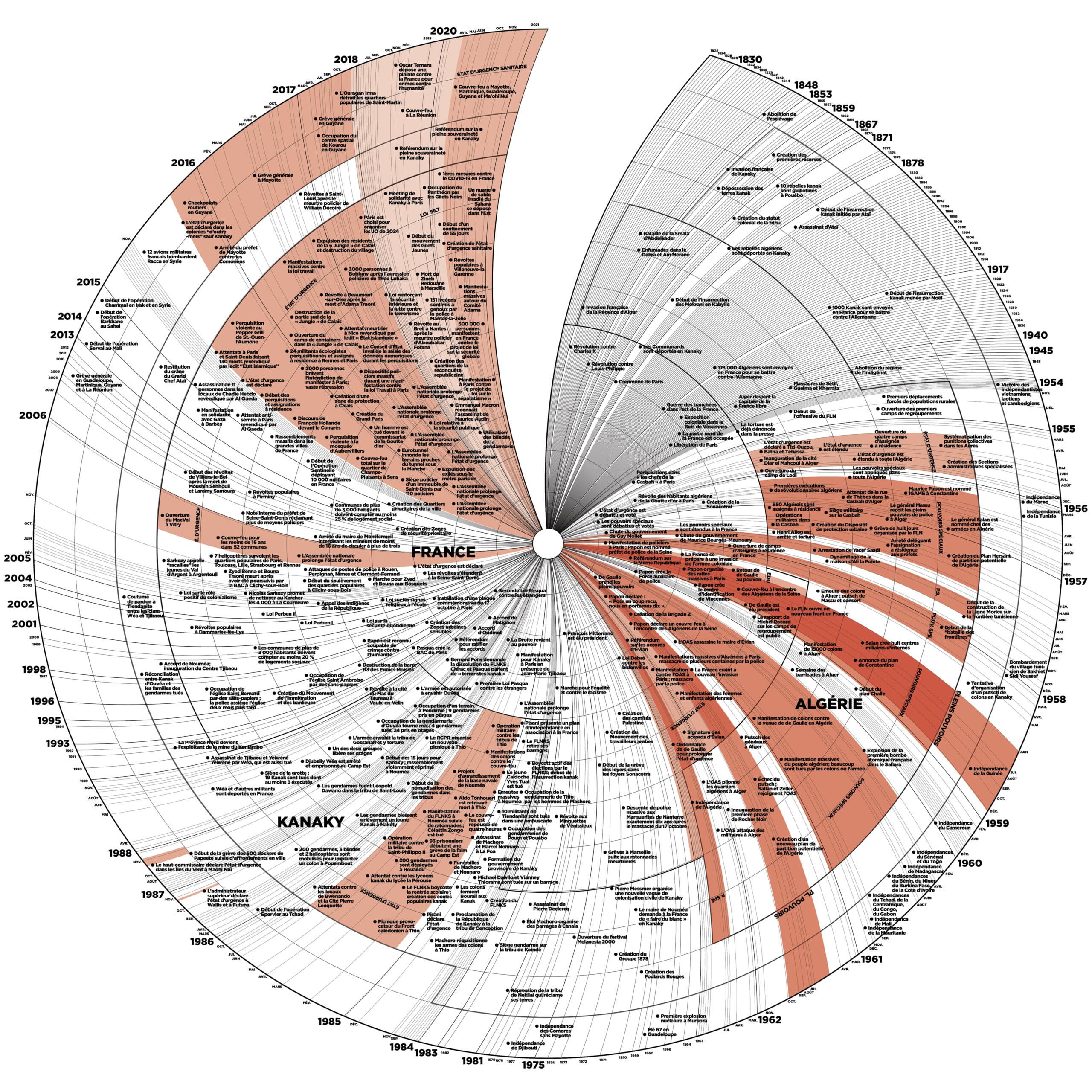

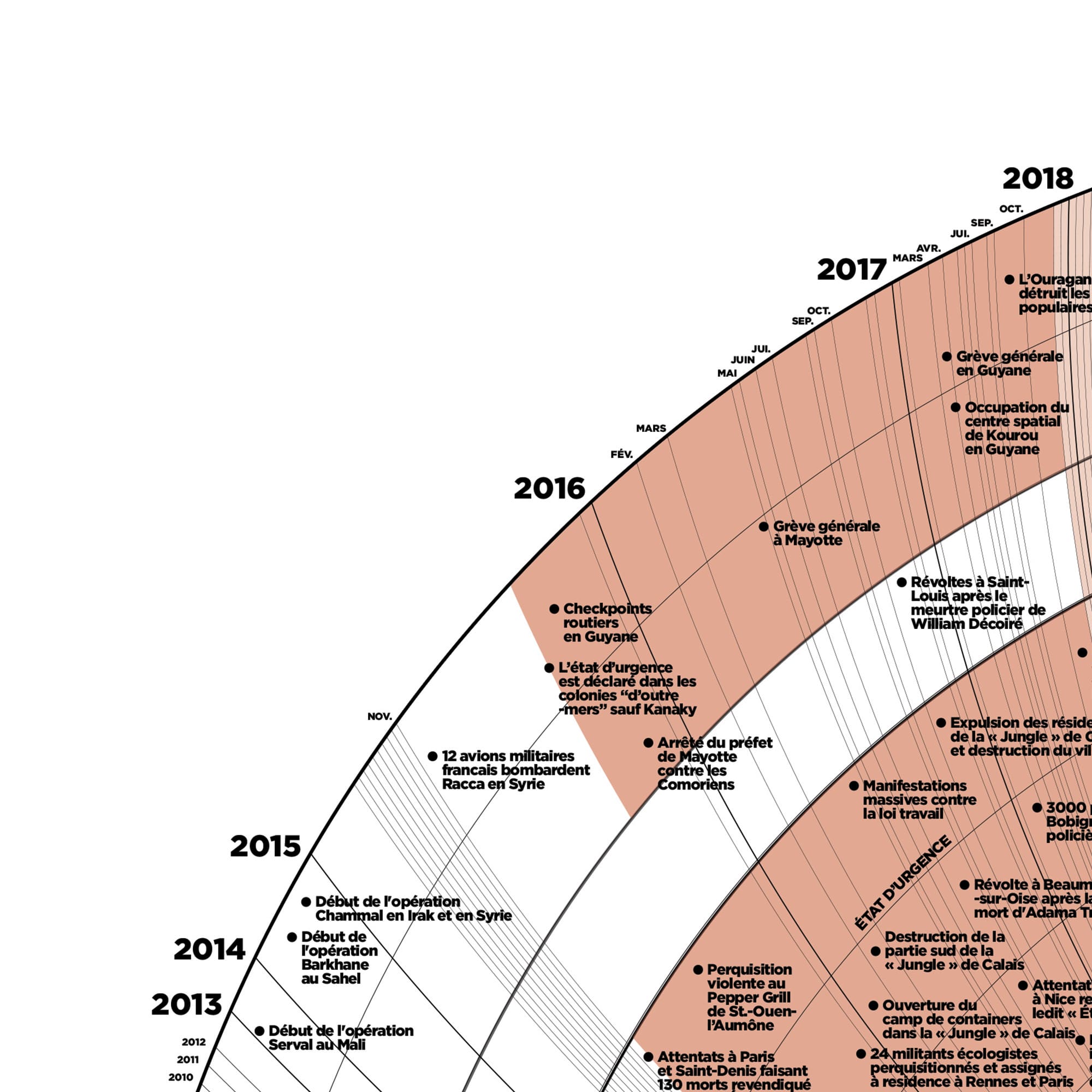

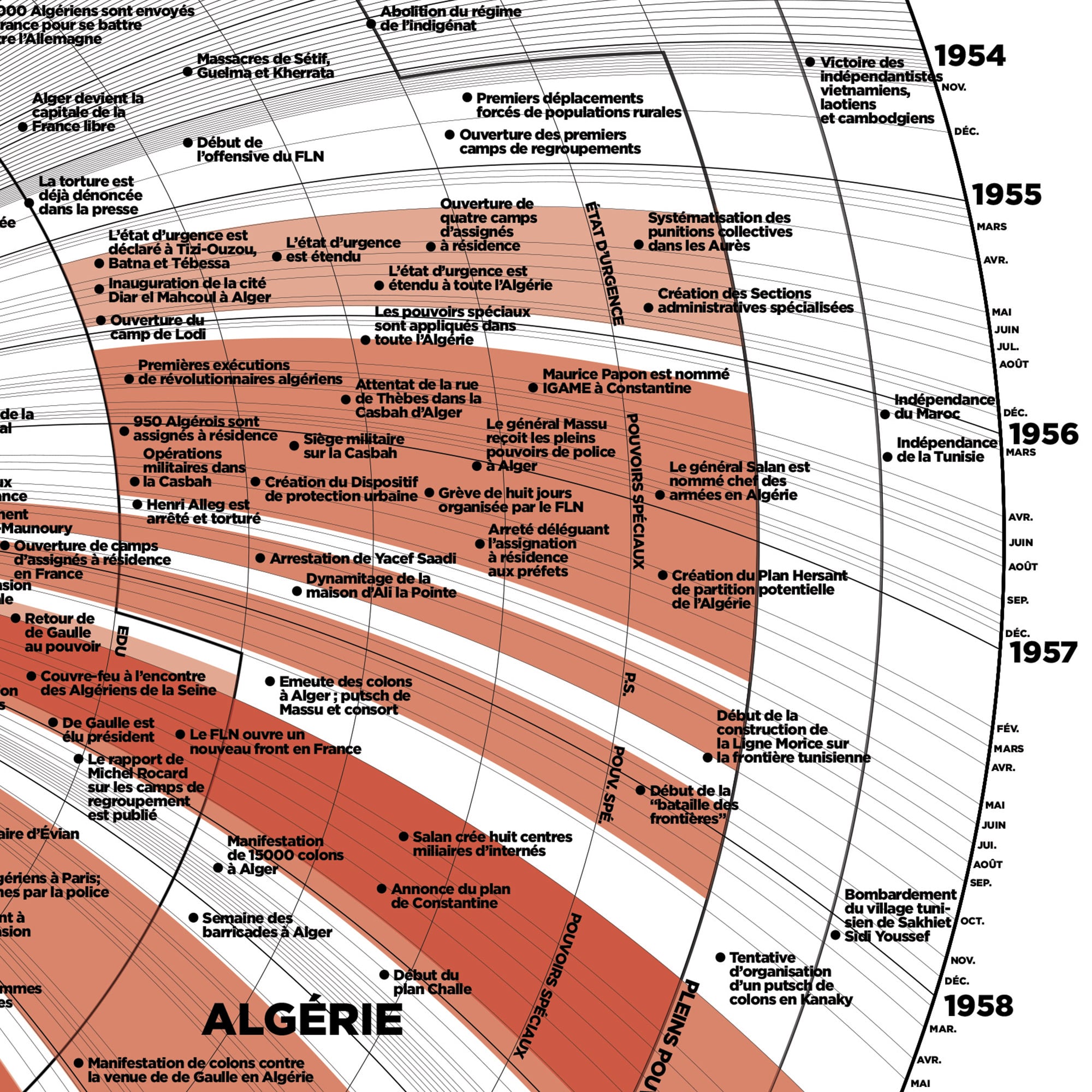

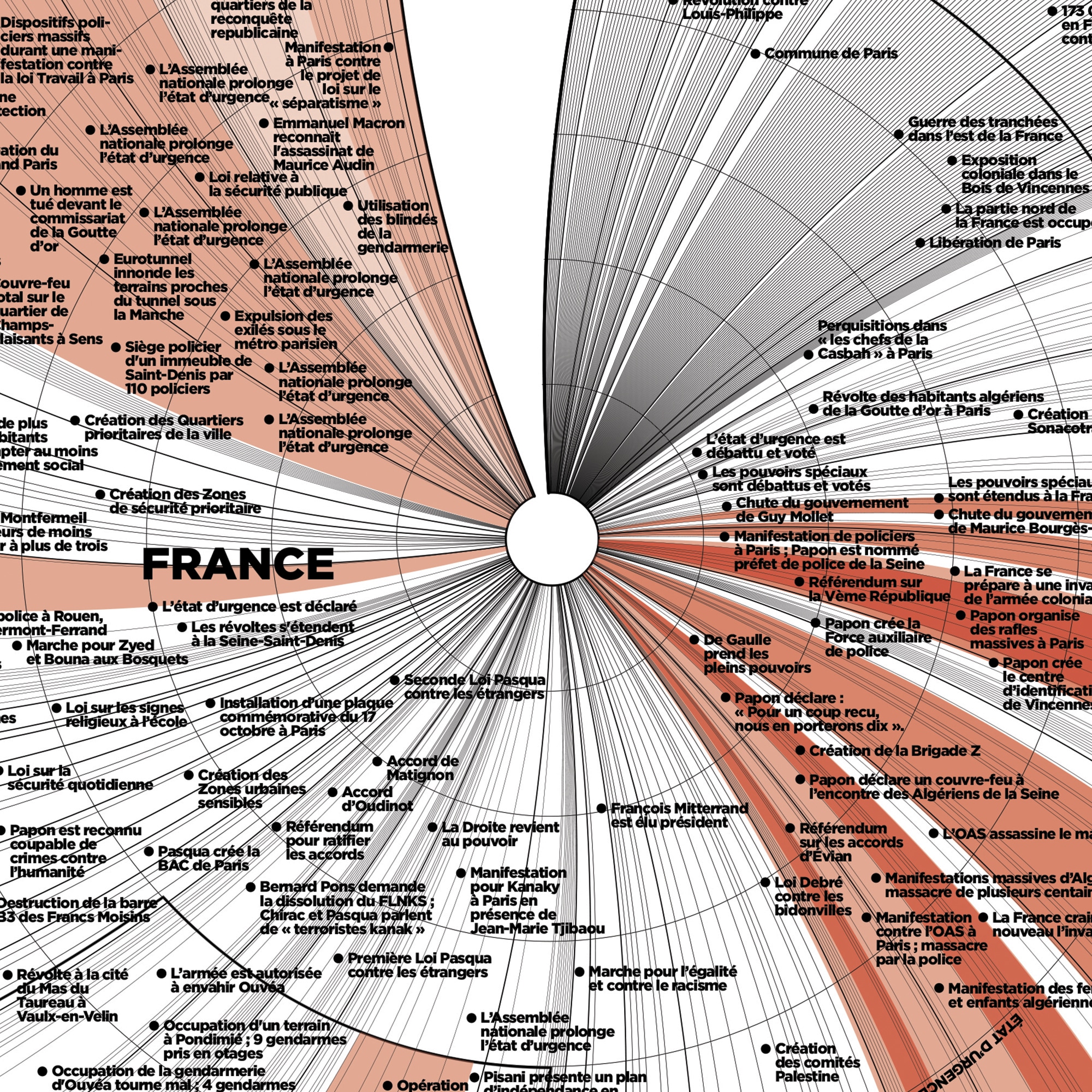

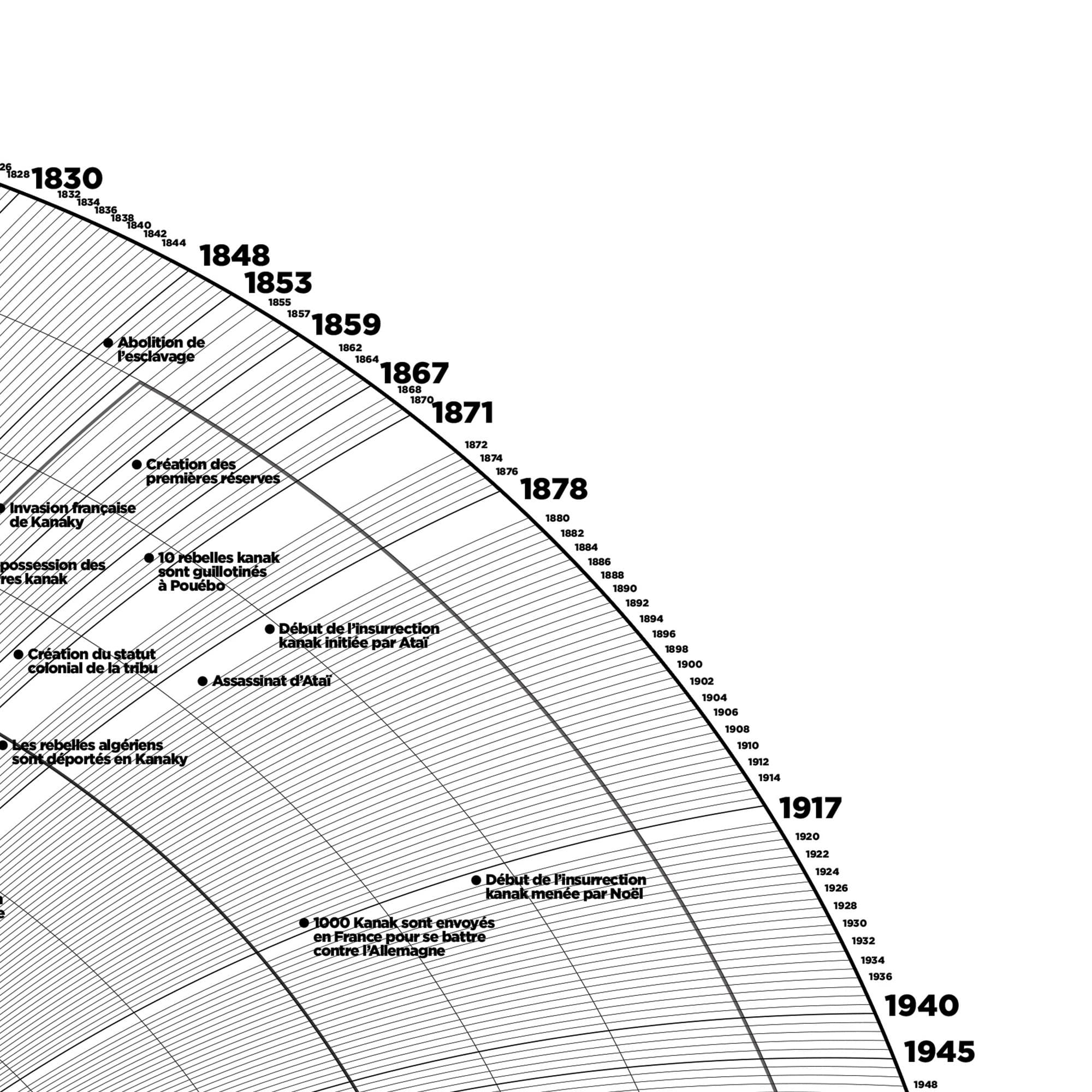

Léopold Lambert : Mon travail porte, entre autres, sur l’histoire coloniale de l’état d’urgence en France, que je décrirais comme un état d’exacerbation, quelque chose qui met en évidence la violence coloniale ou l’officialise en cherchant à la légaliser. Je pense plus particulièrement à trois espaces-temps : la révolution algérienne, de 1954 à 1962 ; l’une des récentes insurrections autochtones kanak en Kanaky, entre 1984 et 1988 ; enfin, les grandes révoltes des jeunes des banlieues françaises, en 2005, mais également au cours des sept dernières années et demie.

Le continuum colonial est un concept relativement commun en France. Il porte essentiellement sur la prégnance encore très importante de la colonialité, en dépit d’un récit nationaliste qui affirme que le colonialisme français a pris fin avec la libération de l’Algérie en 1962 – allégation qu’il est très facile de réfuter. Mais comme architecte de formation, et en raison de ma sensibilité à l’environnement bâti, je souhaite également insister sur la dimension spatiale du continuum : l’espace et le temps en tant qu’indissociables.

On peut se représenter le continuum colonial comme une surface spatio-temporelle se repliant sur elle-même, reliant ainsi des points qui semblent de prime abord très éloignés les uns des autres. Je pense qu’à cet égard, la transformation du boulanger, un système issu de la physique théorique, est un concept plutôt productif. Mais on peut tout aussi bien évoquer l’histoire spatiale de façon plus littérale. Dans le cas de la révolution algérienne par exemple, la Casbah d’Alger a contribué au soutien de la guerre asymétrique que menait le Front de libération nationale algérien contre les parachutistes français. L’un des aspects qui me séduit le plus dans ces événements, c’est le fait que les habitants de la Casbah avaient cessé de fermer leurs portes à clé, pour faciliter la fuite des insurgés. Je suis fasciné par les clés et la façon dont elles cristallisent si souvent la violence de l’architecture.

Autre exemple, l’implantation des gendarmeries. En Kanaky, elles sont souvent l’unique manifestation de l’État français en terre kanak.

Dans les banlieues françaises, l’architecture des commissariats de police et des habitations matérialise l’antagonisme de la police et de l’État vis-à-vis des habitants des banlieues. Cette architecture, d’apparence bien organisée, ne peut dissimuler ce qu’incarnent ces petits bastions militaires implantés au cœur des espaces privés des habitants. Cette situation évoque à cet égard la domination qu’exerce l’État colonial sur l’espace, et les nombreuses formes de résistance, d’interactions et de révolutions élaborées par les populations qui subissent cette violence, y compris les manières de se réapproprier un environnement bâti qui a été très souvent construit contre elles.

Nacira Guénif-Souilamas : Je me demande si nous ne pourrions pas penser ces commissariats comme autant d’éléments constitutifs de l’hantologie de l’État colonial. Il me semble que les banlieues françaises, ces espaces racialisés, sont organisées ou structurées comme des colonies, ou comme des réserves. Ces objets architecturaux sont l’expression de l’État français, en ce qu’ils sont hantés non seulement par son passé colonial, mais aussi par son obsession de la colonialité dans la façon avec laquelle il exerce sa domination sur ces segments de la population française qui sont ciblés, ou racialisés, ou les sans-papiers et les sdf. Ces infrastructures, ces aménagements signalent-ils le niveau d’obsession de l’État pour le passé ?

KJ Abudu : J’ai appris de la pratique de Kader Attia qu’on peut imputer les logiques ségrégatives et les formes d’infrastructures qui existent dans les banlieues françaises aux expériences architecturales modernistes réalisées dans les colonies au début du XXe siècle. Des modernistes ont conçu ces architectures spatiales disciplinaires en Afrique du Nord coloniale, qui ont été ensuite incorporées par l’État français au cours de l’après-guerre. Ce qui est tout particulièrement troublant, c’est que ces architectures brutalistes deviendront les habitations de ces mêmes corps racialisés qui allaient émigrer en France après la guerre pour pallier la pénurie de main-d’œuvre – ainsi que celles de leurs descendants. De sorte que cet enchevêtrement spatial tel que l’élabore Léopold est également d’ordre temporel.

Mon travail pour la prochaine Biennale de Lagos prévoit également la construction d’un refuge qui soit un espace à la fois de critique et de réparation. Intitulée « Traces of Ecstasy », cette exposition, est très largement inspirée des manifestations organisées par le mouvement #EndSARS qui se sont déroulées au Nigéria en 2020 – un soulèvement de masse, violent et explosif, mené par la jeunesse, qui a essaimé dans toutes les régions du pays, chose que je n’avais jamais vue auparavant. Ces manifestations contestaient l’appareil d’État et visaient plus particulièrement ses forces de police spéciale, qui sont des unités armées, ce qui m’a amené à réfléchir aux origines de la police dans un contexte postcolonial comme celui du Nigéria : on constate, bien entendu, que la police a été mise en place dans le cadre de l’appareil d’État colonial. Cela a stimulé ma réflexion sur la fonction originelle de la police, qui est de protéger la propriété privée coloniale et de faire taire les personnes d’origine autochtone, ainsi que sur la manière dont ces logiques sont singulièrement réaffirmées à l’heure actuelle, mais cette fois-ci en tant que liées à des structures néolibérales et néocoloniales antidémocratiques.

Léopold Lambert : Il y a quelques temps, j’écoutais Annie Olaloku-Teriba expliquer que la police coloniale nigériane a été fondée une dizaine d’années avant la metropolitan police britannique et comment l’une a très fortement influencé l’autre.

Sophie Kovel : Dans le cas de #EndSARS, ces réaffirmations du maintien de l’ordre interviennent à de multiples niveaux : des efforts visant à étouffer la contestation aux restrictions de la liberté de mouvement des contestataires par la confiscation de leurs passeports et le gel de leurs comptes bancaires, en passant par la violence policière concertée. Malgré cela, le Royaume-Uni n’a pas modifié sa politique d’autorisation des ventes d’armes. Ce qui a souvent été considéré comme une surveillance en situation d’échec atteste en fait du présent de la logique coloniale.

Nacira, quand vous avez qualifié la modernité coloniale de tautologique, j’ai immédiatement pensé à un ouvrage fondateur, l’anthologie Race and Modern Architecture publiée sous la direction de Mabel Wilson, Irene Cheng et Charles Davis. Cet ouvrage décrit, au travers d’un certain nombre d’études de cas de modernisme colonial en architecture, les tropes depuis longtemps dépassés des édifices civils de l’État et des projets de logement financés par les pouvoirs publics, « neutres sur le plan racial », les populations que ces bâtiments sont censés représenter et les ouvriers qui les ont construits. Et plus généralement, comment la violence coloniale et l’esclavage étaient nécessairement liés aux conceptions du progrès au XIXe siècle. « Les modalités de racialisation ont façonné la définition même de ce que signifie être moderne », écrivent les auteurs. « Les historiens de l’architecture doivent se colleter avec ces histoires racialisées, ainsi qu’avec la façon dont l’histoire de l’art et l’histoire de l’architecture sont elles-mêmes issues, en tant que disciplines universitaires, de logiques nationalistes raciales. »

Léopold Lambert : Un mot allemand, Tod, la mort, vient à l’esprit – on pourrait inventer l’expression Tod-ologie pour évoquer à quel point la mort est essentielle au modernisme colonial. Ce qui nous ramène aux fantômes.

Sophie Kovel : Pour en revenir aux fantômes et aux hantises, une question s’impose : quelles méthodes pourrait-on adopter dans le cadre du projet de décolonisation en cours ?

KJ Abudu : Il m’arrive d’imaginer ce projet comme un champ de force dispersé qui se met en place par l’intermédiaire de pratiques pluri-situées. Il y a des écrivains, des poètes, des responsables politiques, des militants, des scientifiques, des enseignants, etc. Ce projet révolutionnaire peut être pensé ou abordé de plusieurs manières. Il exige une multitude d’angles d’approche différents qui exigent de mettre en œuvre toute une artillerie composée de nombreuses batteries, pour ainsi dire, et il en a toujours été ainsi.

Nacira Guénif-Souilamas : Certaines de mes collaborations avec des artistes m’ont incitée à penser que la vérité n’existe pas. Qu’elle n’est pas l’objectif visé par ce qui est produit en sciences sociales, mais que c’est plutôt une obsession, une partie de ce qui hante la discipline. Je suis convaincue qu’une façon de se distancier de cette hantise, c’est de s’acheminer vers une pratique des arts et de la culture qui s’apparente davantage à un exercice d’humilité vis-à-vis de ce qui demeurera toujours à comprendre et à étudier. À mon avis, c’est quelque chose qui nous fait souvent défaut en sciences sociales.

Au-delà du débat sur le positivisme qui agite les sciences sociales, il y a au cœur de la question de la vérité une pulsion trompeuse. C’est un problème qui n’a pas de solution simple. Il s’agit plutôt de savoir comment les questions sont posées, vers quoi elles conduisent et comment elles y mènent.

Sophie Kovel : Peut-être en guise de corollaire, Hayden White distingue dans The Practical Past le passé historique et le passé pratique, ce dernier étant considéré comme une divergence s’écartant d’un récit historiographique censément véridique. Ce récit historiographique pourrait s’apparenter aux narrations que vous décrivez comme caractéristiques des sciences sociales, tandis que le passé pratique pourrait être ce que KJ qualifierait d’excessif ou d’excédentaire – ce qui est possible malgré les limites de la représentation.

Nacira Guénif-Souilamas : C’est de l’expérience des populations que procèdent les relations et les luttes significatives. Comme le suggèrent Léopold et KJ : voulez-vous fixer la limite, ou voulez-vous la voir résulter de l’expérience et des pensées des populations, de la façon avec laquelle elles s’identifient à des récits qui semblent très éloignés mais qui parlent encore à leur expérience personnelle en tant que peuple opprimé désirant sa propre souveraineté ?

Juillet 2023

Traduit de l’anglais par Christian-Martin Diebold

KJ Abudu, critique d’art et commissaire d’exposition, vit à Londres, Lagos et New York. Inspirés par les théories anti/post/dé-coloniales et queer, par la philosophie africaine et la pensée radicale noire, ses écrits et ses expositions portent principalement sur les pratiques artistiques critiques et les pratiques intellectuelles du Sud global (plus particulièrement de l’Afrique et de ses diasporas) qui luttent contre les situations historiques mondiales déterminées par la modernité coloniale. KJ Abudu a dirigé l’édition de Living with Ghosts: A Reader, Pace Publishing, 2022. Il sera également commissaire de « Clocking Out: Time Beyond Management » à Artists Space, New York, mai 2023, et de « Traces of Ecstasy » à la quatrième édition de la Biennale de Lagos, 2024.

Nacira Guénif-Souilamas est sociologue et anthropologue ; professeur agrégé et membre du LEGS (CNRS), elle enseigne à l’université Paris-VIII. Ses écrits portent sur la France dé/post/coloniale et l’Euramérique, les minorités et les corps racialisés et sexualisés postcoloniaux, le racisme et l’islamophobie. Elle a publié notamment « Rediscovered Faces of Photography » in Bilingual Reader of the 12th Edition of Bamako Encounters – African Biennale of Photography, Streams Of Consciousness – A Concatenation Of Dividuals, sous la dir. de Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (Berlin : Archive Books, 2019).

Artiste et écrivaine, Sophie Kovel aborde dans son travail le fonctionnement économique, social, esthétique et idéologique du nationalisme racial. Ses articles et critiques ont paru notamment dans Artforum, BOMB, Frieze, Spike et d’autres publications ; son travail a été récemment présenté à la Kunsthal Charlottenborg (Danemark), au Jewish Museum (New York), à la Jenkins Johnson Gallery (New York), à l’Université de Californie (Los Angeles) et à Petrine (Paris).

Architecte de formation, Léopold Lambert travaille à Paris. Il est le fondateur (2015) et rédacteur en chef de The Funambulist, un magazine en ligne et papier consacré aux politiques de l’espace et des corps. Il est l’auteur de quatre ouvrages qui interrogent la contribution active de l’architecture au colonialisme : Weaponized Architecture : The Impossibility of Innocence (2012) ; Topie Impitoyable : La politique du vêtement, du mur et de la rue (2015) ; La politique du bulldozer : La ruine palestinienne comme projet israélien (2016) ; et États d’urgence : Une histoire spatiale du continuum colonial francais (2021).