éditos

Adieu au langage, Jean-Luc Godard, 70 minutes, 2014

L’évolution de la connaissance du comportement animal ces deux dernières décennies bouleverse la perception que nous en avons. Elle renverse aussi l’idée d’un contrôle que l’humain a tendanciellement exercé sur le monde animal à travers les âges. La transformation du savoir sur ce monde rend progressivement obsolètes les tentatives d’emprise qui constituent l’un des principaux liens que nous entretenons avec les animaux : stratégies de dressage, exhortation à l’obéissance, volonté de domestication, etc. Il faut examiner de près les façons dont les mutations de la science comportementale ou de l’éthologie contemporaine permettent de nouer autrement les relations entre savoir et pouvoir dans ce domaine. Il s’agit en un sens de mettre à l’épreuve cette nouvelle science du vivant, et considérer comment elle nous autorise à quitter réellement les rivages d’un anthropocentrisme qui, s’il est de plus en plus déconstruit aujourd’hui, ne cesse toutefois pas d’insister dans les productions médiatiques, culturelles ou artistiques. L’inconnu des affects et des perceptions qui s’ouvre à nous au fil des découvertes sur la vie des animaux n’est pas la garantie d’une sortie de cet anthropocentrisme ; il faut conquérir cet inconnu, et analyser les images qui servent en effet de vecteur à de nouvelles expériences sensibles. Dans cette perspective, l’examen des agencements entre humains et non-humains est indissociable de ceux qui peuvent s’établir entre les humains eux-mêmes, en vue, par ricochet, d’esquisser les linéaments d’un nouveau savoir de l’homme, de la femme et de l’enfant.

Dork Zabunyan

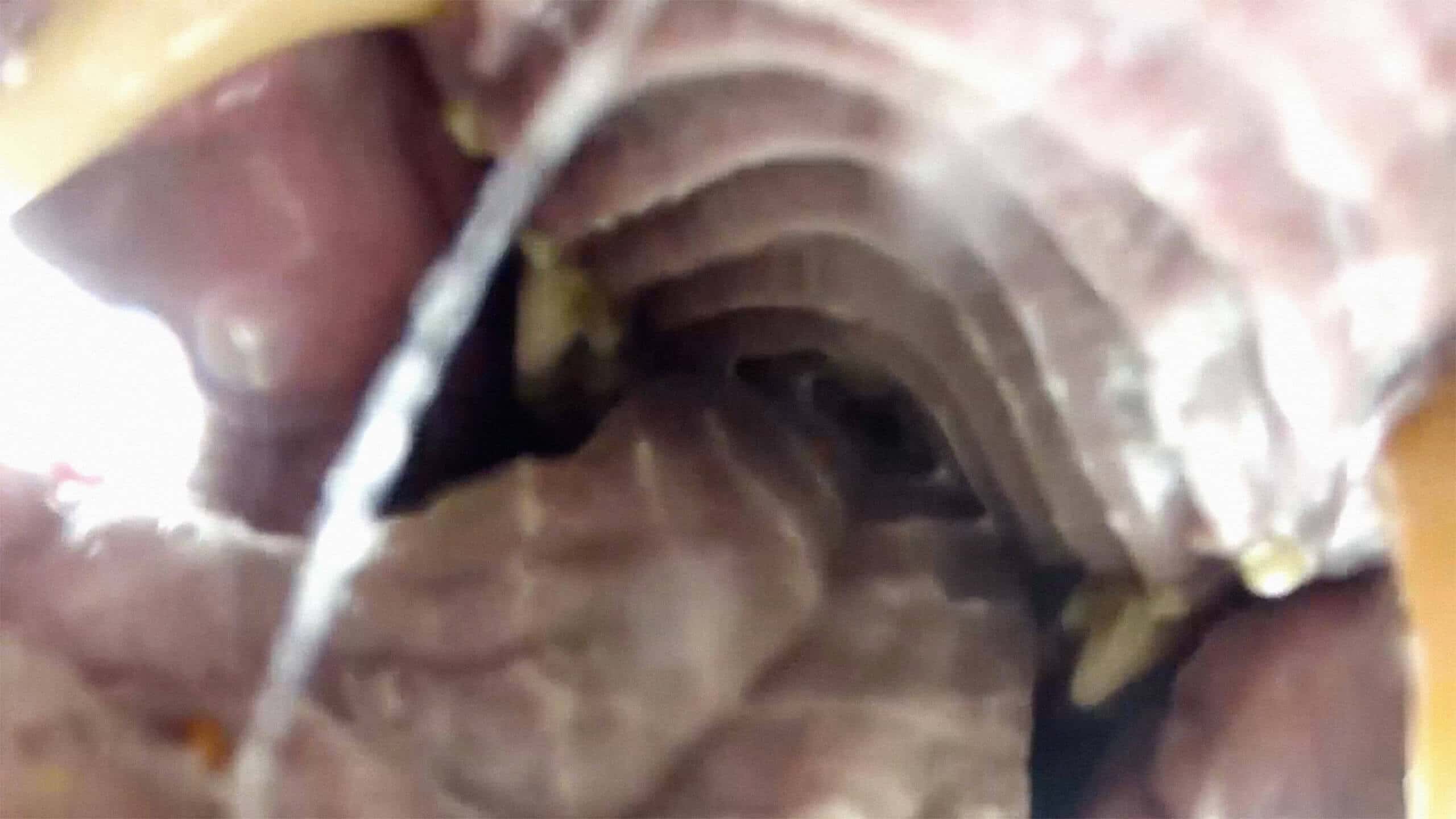

Emilio Vavarella, Animal Cinema, 2017. HD video, 00:12:12. Filmé par un Grizzly (Ursus arctos ssp.) en Alaska (USA) et importé sur youtube par Brad Josephs le 17 mai 2013.

Quelles sont les nouvelles visions du vivant qui m’ont frappée ? En essayant de répondre à cette question, je me suis retrouvée dans la gueule d’un ours, un animal qui m’est particulièrement cher en raison de sa double caractéristique de force et de fragilité. Dit en ces termes, on pourrait croire qu’il s’agit de quelque chose de réel, que je suis devenue dentiste vétérinaire. En réalité, c’est grâce à une œuvre d’Emilio Vavarella, Animal Cinema, que j’ai été amenée à fixer des yeux pendant des heures un arrêt sur image de l’intérieur de la gueule d’un ours brun, un instantané repris involontairement par l’œil mécanique de la caméra avalée par ce même ours. Animal Cinema est un montage très fluide et psychédélique de found footages d’animaux qui interagissent avec des caméras égarées ou soustraites à leurs propriétaires humains. Une de ces créations qui déchaînent un tourbillon d’interrogations post-anthropocentriques. Dans son texte très éclairant sur la tique, Giorgio Agamben se réfère à Jakob Johann Freiherr von Uexküll et poursuit sa vaine et frustrante recherche d’explications logico-temporelles de phénomènes dont la compréhension nous est interdite par notre incapacité à imaginer des perceptions passant par des yeux et des esprits non-humains. Concernant la tique, la frustration atteint d’ailleurs son paroxysme, puisque cet acarien n’a pas d’yeux. Dans son essai What is it like to be a bat? Thomas Nagel explique qu’il est impossible de répondre à cette question du point de vue sensoriel de la chauve-souris, dans la mesure où notre statut d’êtres humains nous empêche de nous le représenter. Que conclure de tout cela ? Que toute spéculation sur le regard et le psychisme animal est chimérique ? Que nous sommes condamnés à rester prisonniers de l’anthropocentrisme ? Mais revenons-en à la gueule de l’ours. Lorsque je garde les yeux rivés sur son image, ses canines pointues me font aussitôt penser à une inquiétante sculpture du Jardin des Plantes, le Dénicheur d’oursons d’Emmanuel Frémiet (1886). Elle montre un combat à mort entre un ours et un chasseur qui a tué son petit : malgré le couteau enfoncé dans sa gorge, l’animal est sur le point de fournir un dernier effort et de dévorer l’homme. L’œuvre est d’une violence si ostensible que j’en viens à me demander ce qu’en pensent les passants lorsqu’ils la voient ; pour qui prennent-ils parti ? Maintenant, tout se passe comme si Google avait aussi appris à lire les pensées et les associations d’idées inconscientes de ses utilisateurs : j’insère le nom latin de l’ours héros d’Animal Cinema, Ursus arctos ssp., et parmi les premiers résultats, je trouve un lien de l’International Association for Bear Research and Management vers l’Human-Bear Conflicts Workshop, un atelier de recherche qui existe depuis 1987 et dont la prochaine session se tiendra en octobre 2022 près du Lac Tahoe, dans le Nevada. J’avoue que j’aurais très envie d’y participer. Comment sortir de l’anthropocentrisme ? Dans les contributions à ce second dossier de PALM, je vais le découvrir avec vous, en compagnie des artistes, écrivains, philosophes et penseurs qui ont tenté de répondre à cette question.

Federica Chiocchetti / Photocaptionist

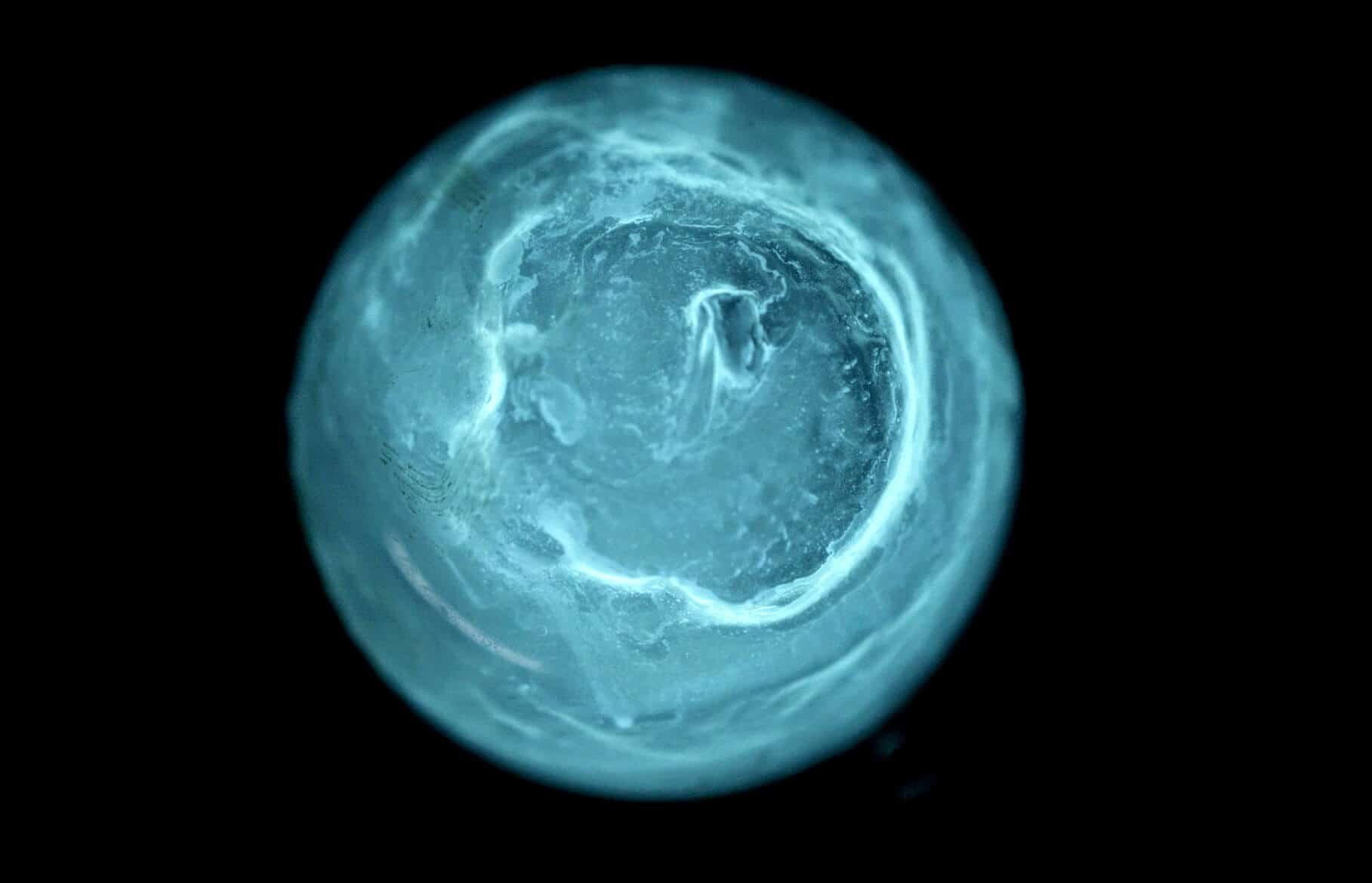

Jean Painlevé, photogramme extrait du film L'hippocampe, 1934, 13'45'', noir et blanc. Réalisation : Jean Painlevé. Copyright Les Documents Cinématographiques, Paris.

Cet œil, filmé par Jean Painlevé et son opérateur André Raymond, est celui d’un hippocampe. Il apparaît dans un court métrage de 1934, l’un de ces nombreux documentaires que Painlevé, biologiste de formation et esprit libre ami des surréalistes, a consacré aux animaux aquatiques. Dans un hommage, Jean Rouch a fait de ce réalisateur mort en 1989 le « pionnier du cinéma de demain ». Une chose est sûre, lorsqu’il réalise ses premiers films au milieu des années 1920, Painlevé s’inscrit dans une tradition déjà établie du film scientifique qui utilise les moyens du cinéma, le grossissement jusqu’à la microcinématographie, l’accélération ou le ralenti, pour donner à voir de nouvelles images du vivant. Mais est-ce la poésie de Painlevé, son humour ou encore sa volonté de s’adresser au plus grand nombre qui le pousse, dans ses commentaires, à multiplier les références à l’humain ? L’hippocampe a ainsi « un air ennuyé transformé en inquiétude par la mobilité de ses yeux ». Quel film ferait Painlevé aujourd’hui, alors que le paradigme anthropocentrique est largement remis en cause ? Se contenterait-il de montrer l’œil de l’hippocampe comme on ne l’avait jamais vu ? Sans doute chercherait-il à rendre compte de sa vision.

Étienne Hatt

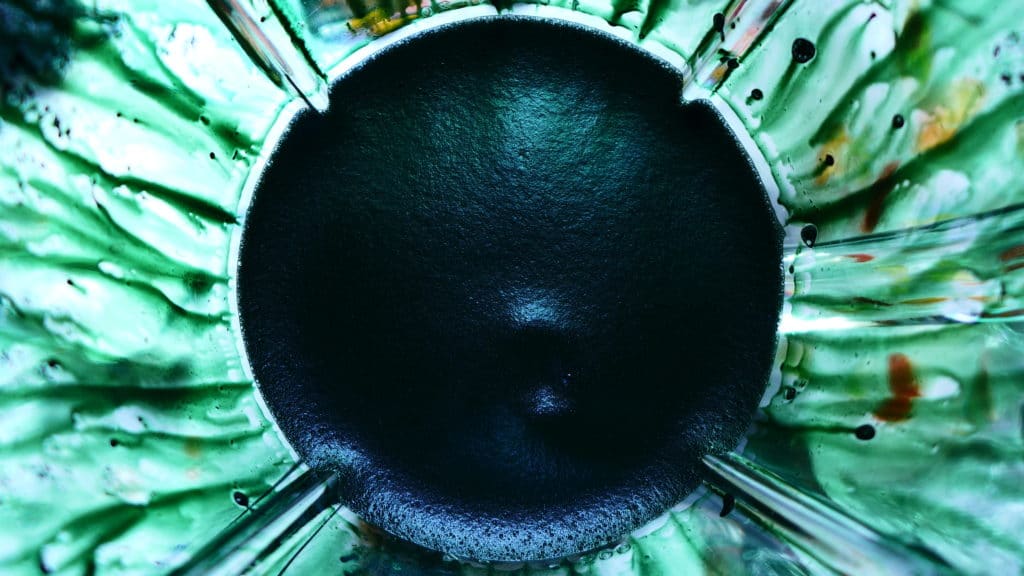

Sarah Friend, Lifeforms V3, Lifeform #1, 2021

L’anthropocentrisme est une illusion. Un simple point de vue. Une béquille psychologique édifiée il y a quelque vingt-six siècles par les penseurs présocratiques Protagoras et Démocrite, et encore largement d’usage aujourd’hui. La béquille est en effet d’un confort non-négligeable et permet notamment à tout un pan de la philosophie continentale autant qu’analytique de se défausser quant à la connaissance du réel-en-soi.

Qu’est ce en effet que l’existant et est-il possible hors de la subjectivité de l’esprit qui le conçoit ? Hors de tout lien d’usage, de tout réseau de signification ? La tâche est assurément périlleuse.

Il est pourtant tout à fait possible de renverser cette position : pourquoi considérer la conscience et ce qui lui est extérieur sur différents plans ontologiques ? Une différentiation qui va souvent de pair avec d’autres, entre les objets animés et inanimés, matériels et immatériels, humains et animaux, et tant encore. Décorréler l’existant de la subjectivité humaine est ainsi, pour Tristan Garcia, une manière d’« exorciser le sort d’une rupture originelle dans l’être » (T. Garcia, « Crossing Ways of Thinking: On Graham Harman’s System and My Own », Parrhesia 16, 2013).

Cet anthrodécentrisme permet non seulement de considérer l’existant pour lui-même, mais aussi d’étendre les limites couramment entendues comme étant celles de la conscience, opérant ainsi un retour vers moultes conceptions traditionnelles de l’être.

Hyacinthe, nouveau projet de l’artiste et réalisateur Matthew Lessner que nous découvrirons à ses côtés, mêle ainsi documentaire, cinéma d’animation, exercices de respiration, altération des états de conscience et neurofeedback, dans le but de refléter l’activité électrique du cerveau du regardeur dans le film même qui lui est projeté. Objets inanimés avez-vous donc une âme ? Les Lifeforms mises au monde par Sarah Friend, des NFT périssables si l’on ne prend pas soin de les partager, viendront quant à elles raviver cette question.

Aude Launay

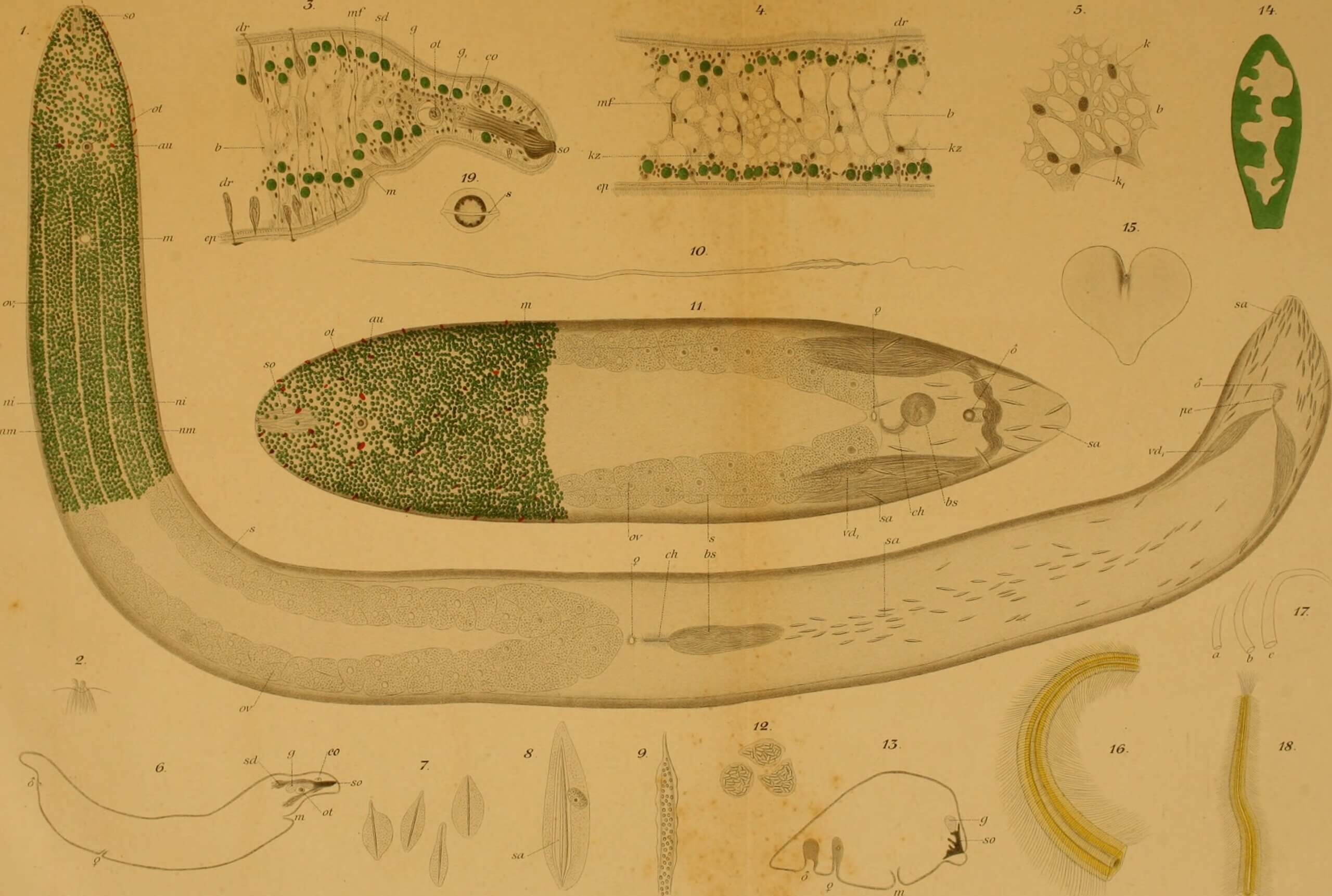

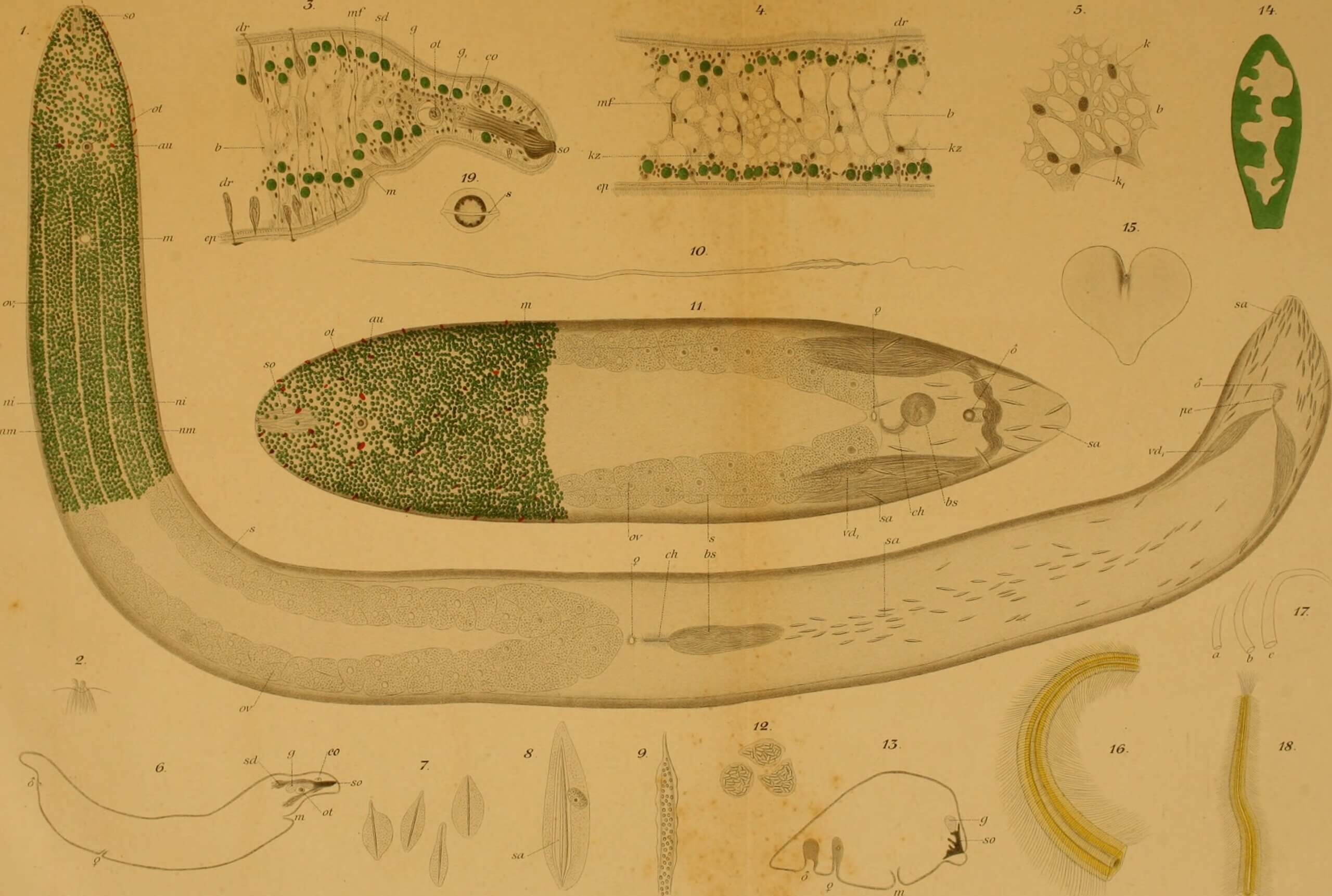

Ludwig von Graff (1851-1924) et Gottlieb b. Haberlandt (1854-1945), « L'organisation de la Turbellaria Acoela. Avec une annexe sur la structure et l'importance des cellules chlorophylliennes de Convoluta roscoffensis », 1891.

L’espèce Symsagittifera Roscoffensis est un ver marin symbiotique que l’on trouve sur les plages de la côte Atlantique. C’est un animal qui ingère mais ne digère pas sa micro-algue partenaire, la conservant dans son épiderme et se nourrissant intégralement de sa photosynthèse. L’espèce est un exemple iconique de symbiose qu’aimait citer la biologiste Lynn Margulis (1938-2011), célèbre pour sa théorie endosymbiotique de l’évolution. Margulis considérait que la théorie darwinienne, axée sur la compétition, était incomplète, et affirmait qu’au contraire, l’évolution était orientée par des phénomènes de coopération, d’interaction et de dépendance mutuelle entre organismes vivants. Elle s’opposait à la « survie du plus fort » du néodarwinisme et était en ce sens une figure atypique dans la communauté scientifique. Pour Margulis la symbiose n’était pas une exception dans le vivant mais la règle générale, proposant que l’évolution s’opère principalement par des sauts induits par les symbioses qui ont fusionné les organismes en de nouvelles formes, appelées « holobiontes ». Elle s’indignait que la notion de symbiose soit définie comme une association à « bénéfice mutuel », cette terminologie étant pour elle l’application d’un vocabulaire économique au champ du vivant, et préférait la définir comme une association à avantages et/ou inconvénients réciproques et partagés, un déséquilibre fonctionnel de type 1+1+n…=1 venant « queeriser » les classifications historiques rigides du vivant. Si la sagesse biologique peut induire des transformations sociales, il est permis d’imaginer que la diffusion de la vision symbiotique proposée par Margulis puisse nous permettre d’échapper à une vision compétitive du vivant et exceptionnaliste de l’humain et nous mener vers un horizon salutaire de coopération interspécifique et de fluidité non-déterministe.

Ewen Chardronnet