KJ Abudu : Dans votre communiqué de presse, vous écrivez : « Le roi Charles X fonde le musée national de la Marine en 1827. Trois ans plus tard, il sera à l’initiative de l’invasion d’Alger. » On envisage en général les musées comme autant d’entrepôts où sont stockés les butins des guerres coloniales, mais je me demande s’il ne faudrait pas plutôt considérer les choses dans l’autre sens : le musée a besoin de la violence coloniale comme condition sine qua non de son existence en tant que telle. Autrement dit, il lui faut des objets expropriés ailleurs pour affirmer sa raison d’être en tant qu’institution. C’est Hortense Spillers qui, me semble-t-il, affirme que s’il n’y avait pas de Noirs aux États-Unis, si la traite transatlantique des esclaves n’avait jamais eu lieu, la nation américaine se serait trouvée dans la nécessité de les inventer. Est-il possible de transposer cette métaphore dans la sphère des musées ?

Sophie Kovel : Vous établissez une comparaison critique entre le musée et l’État-nation, le projet d’édification d’une nation ou un imaginaire national. Or, le colonialisme, l’impérialisme et l’esclavagisme sont inextricablement liés aux projets d’édification nationale français et américain, entre autres. C’est ce qu’affirme le communiqué de presse ; de même, les premières cartes postales du cycle figurent Versailles, le lieu où le Code noir fut ratifié, ce qui marque la co-constitution de la Renaissance avec le colonialisme et l’esclavagisme.

KA : Je considère que le musée est un appareil d’État idéologique, indissociablement lié à un épisode de l’établissement de la démocratie libérale occidentale. Il doit son existence à la nécessité reconnue par l’État laïque moderne d’« éduquer » ses citoyens, un impératif faisant partie intégrante de la production d’une culture civique dans la sphère publique, comme la bibliothèque, l’université, et cetera.

SK : Et l’Église…

KA : Et l’Église. La révolution française cristallise une idée de la démocratie libérale, ce qui m’amène aux paragraphes de votre communiqué de presse où sont abordés les blocages raciaux de l’imaginaire libéral, démocratique et nationaliste auquel la France comme l’Amérique ne cessent d’aspirer. De nombreux États postcoloniaux aspirent à cette promesse mythique de liberté, d’égalité et de propriété. La question qui hante cette formule libérale, surtout sous l’angle historique, c’est de savoir qui, ou quoi, constitue la propriété. C.L.R. James approfondit cette réflexion dans Les Jacobins noirs, que vous citez également : « Longtemps avant 1789 la bourgeoisie française était la force économique de la France et la traite des esclaves et les colonies constituaient le fondement de sa richesse et de son pouvoir. […] Les fortunes nées à Bordeaux et à Nantes de la traite des esclaves, donnèrent à la bourgeoisie cet orgueil qui exigeait la liberté et contribuait à l’émancipation humaine. »1 Dans le prolongement de James, on pourrait dire que le spectre de la racialité et de la colonialité assure la pérénité du concept de musée comme institution, et cette contradiction structurante pourrait être étendue au projet plus général du libéralisme.

SK : La racialité, la colonialité et les actes génocidaires qui sont à la base des conceptions du droit de propriété hantent également la question des politiques de restitution.

KA : Ce qui me gêne dans le discours sur la restitution, c’est cette conception du « retour de l’objet » comme moyen de se donner bonne conscience et d’évacuer la culpabilité née de siècles de violence : c’est l’idée que le retour de l’objet cicatriserait en quelque sorte la blessure coloniale, ou restaurerait l’objet dans sa soi-disant économie originelle de laquelle il tire sa valeur et sa signification. Ce n’est évidemment pas le point de vue d’universitaires comme l’autrice Zoé Samudzi, qui aborde avec compétence la question de l’irréparable.2 Selon moi, une restitution et des indemnisations véritables, si elles étaient menées jusqu’à leur terme logique, nécessiteraient l’abolition de l’idée même de France, d’Europe, de monde du Nord. La France serait dans l’incapacité de mettre en œuvre effectivement un programme de restitution, car ce faisant, elle cesserait d’exister, puisque son identité propre repose sur le postulat de l’assujettissement historique et de l’expropriation continue de ses néo-colonies. Pour reprendre l’expression de Denise Ferreira da Silva, la dette est irrécouvrable. Si la France restituait son butin colonial, elle ne pourrait pas rester la France, tout comme le musée ne pourrait pas se décoloniser et rester un musée.

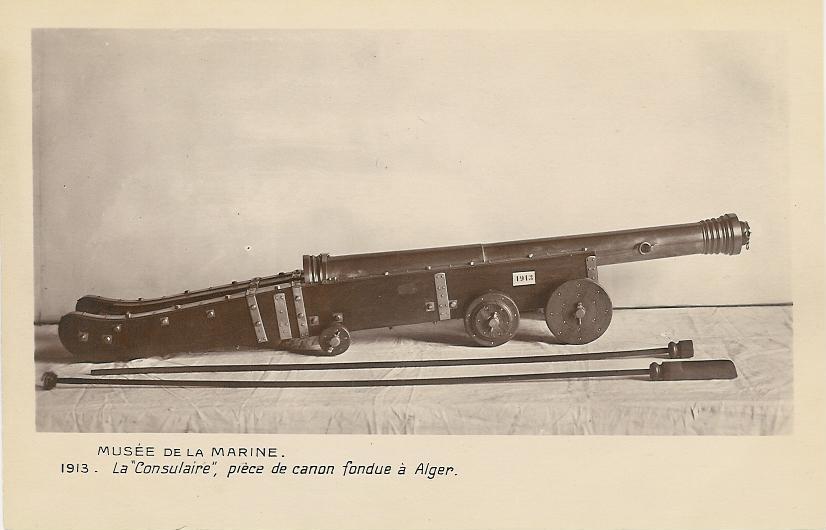

SK : Absolument. Penser la restitution, c’est déstabiliser des conceptions traditionnelles de l’identité nationale. Samia Henni a étudié le rôle de l’euphémisme dans l’histoire et l’historiographie coloniales françaises : par exemple, la législation adoptée sous la présidence de Jacques Chirac dispose que, dans les contextes officiels et pédagogiques, la guerre d’Algérie ne devait être désignée que par les expressions « événements d’Algérie », « opérations de maintien de l’ordre » ou « question algérienne ». Cette législation ne fut modifiée qu’en 1999, soit plus de trente ans après le cessez-le-feu. Il existe bien une législation française sur la restitution des biens culturels, et de rares autres sortes d’objets. Les armes, par exemples, ne sont pas juridiquement éligibles à une quelconque restitution. Comme vous le savez, le sujet central de La longue durée des pertes, c’est le Baba Merzoug – rebaptisé « La Consulaire » par les Français – un canon algérien conçu et érigé pour ressembler à la colonne de Juillet, sur la place de la Bastille, emblème de la Révolution française. Qu’est-ce qui donc pourrait être considéré comme un sujet de restitution ?

KA : Kader Attia pourrait être utile ici encore. La façon dont il envisage la réparation est fructueuse vis-à-vis du discours sur la restitution. Les médias libéraux partagent l’idée que si quelque chose existait comme un tout avant que ne survienne une catastrophe épouvantable, il convient par la suite que ce tout soit nécessairement restitué dans son intégralité. Je pense que ce désir de retour à la complétude est animé par une pulsion libidinale liée à une conception occidentale de ce que signifient intégrité et réparation : l’absence de blessure, le désaveu du traumatisme. Or cette idée n’est pas universellement partagée. Qu’il s’agisse d’objets autochtones africains réparés ou même de céramiques japonaises, Attia met en évidence des grammaires de réparation alternatives, non occidentales, par lesquelles le réassemblage des éléments fragmentées n’efface pas la cicatrice. Pour ce qui est de l’épouvante suscitée par l’événement racial/colonial et la permanence de ses répercussions, l’effacement de la cicatrice engendre une forme d’amnésie. Ce qu’accomplit l’amnésie, que Charles Mills désigne sous la notion d’« épistémologie de l’ignorance » qui alimente dans de nombreux cas « la blanchité », c’est une forme de connaissance de l’inconnaissance. On sait, mais on fait semblant de ne pas savoir, pis, on sait et l’on ne veut pas regarder. L’idée que nous puissions nous rétablir dans notre complétude est un mythe ; il nous est nécessaire d’admettre la blessure, de l’accepter, de vivre avec les fantômes, et de l’utiliser comme le catalyseur de la régénération. Nous nous devons de dire : « On ne sera pas le même qu’auparavant, mais cela nous va comme ça. »

SK : En ce qui concerne l’amnésie imposée, édictée par les législations qui mettent l’accent sur l’interdiction de dire ou l’euphémisation de la violence coloniale, l’architecte Mark Wigley écrit : « L’architecture est au sens propre du terme érigée face à une perte de mémoire. » En développant cette idée, nous pourrions dire que l’architecture est une construction mémorielle ; en ce qui concerne plus particulièrement les monuments, c’est la construction d’une mémoire patriotique, d’une histoire patriotique. Comme l’a écrit Mabel Wilson : « Construire, c’est avoir le pouvoir. »

KA : Vous faites valoir que le Baba Merzoug n’est pas un monument tant qu’il n’est pas approprié et érigé en tant que tel. Pourriez-vous nous en dire davantage sur le contexte ?

SK : En 1830, la France envahit l’Algérie et s’empare du Baba Merzoug, un canon datant de l’époque ottomane, qui protégeait la baie d’Alger. Il est rappporté en tant que butin de guerre dans le port de Brest et érigé trois ans plus tard en lieu de mémoire.

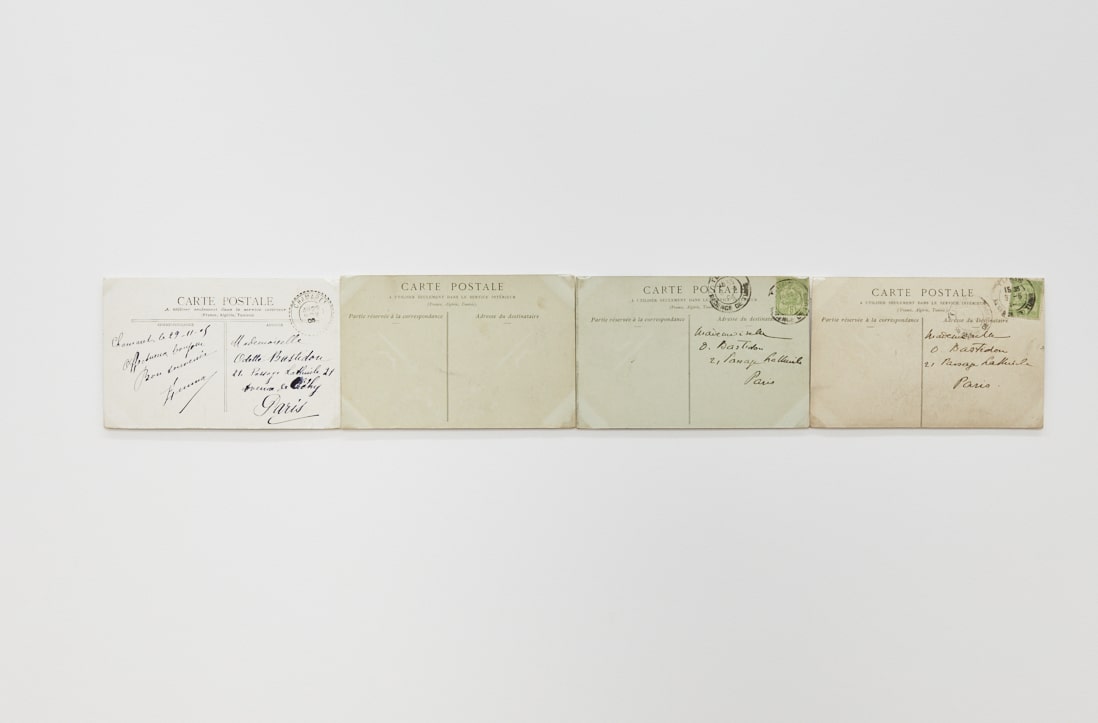

KA : Cet objet a donc été utilisé pour défendre l’Algérie, puis est devenu un monument commémorant la victoire impériale de la France : sa signification change bien qu’il reste identique à lui-même. Je pense aussi aux cartes postales présentée dans votre exposition, qui devaient être utilisées « seulement dans le service intérieur des frontières ». Selon moi, cela n’est pas sans rapport avec le reniement de la différence par la France nationaliste et son investissement dans l’universalisme, qui dépend paradoxalement de la présence fantomatique de ses départements d’outre-mer et de ses bastions néocoloniaux en Afrique du Nord et de l’Ouest, dans les Caraïbes et en Asie.

Sophie Kovel, Lieu de mémoire (À utiliser seulement dans le service intérieur), détail, 2017 à aujourd’hui. Soixante-sept cartes postales coloniales françaises (vers 1904-1910) ; accrochées à la hauteur de la clôture d'enceinte qui entoure La Consulaire, Brest. 14 x 9 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Petrine, Paris.

Sophie Kovel, Lieu de mémoire (À utiliser seulement dans le service intérieur), détail, 2017 à aujourd’hui. Soixante-sept cartes postales coloniales françaises (vers 1904-1910) ; accrochées à la hauteur de la clôture d'enceinte qui entoure La Consulaire, Brest. 14 x 9 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Petrine, Paris.

SK : Les cartes postales signalent que le système postal est un vecteur colonial, qui considère ces colonies comme « intérieures » à l’empire français, pérennisant ainsi par leur iconographie certains appareils d’État idéologiques de la démocratie libérale : Versailles, des paysages romantiques, églises, universités, banques, loisirs bourgeois, la famille nucléaire, voire le studio de photographie lui-même. Au recto des cartes postales figure un imaginaire national promotionnel, au verso le temps présent de l’empire. L’espace de l’exposition est enclos dans les cartes postales. Elles sont accrochées à la hauteur de la clôture qui entoure le Baba Merzoug à Brest. Mon idée était de représenter ce dispositif protégeant le monument, tout en me demandant ce qui se passerait si la barrière de fer était réimaginée comme l’élaboration d’une iconographie nationale et civique. Les gravures qui juxtaposent le Baba Merzoug et la colonne de Juillet, place de la Bastille, réarticulent elles aussi cette question. La troisième composante, l’objet qui couronne le Baba Merzoug à Brest, c’est le coq gaulois, un symbole de la France omniprésent sur les maillots de football et fréquent sur les sites web du gouvernement. Au sommet du monument de La Consulaire, il est dressé sur une sphère ou un globe qu’il agrippe dans ses serres. Ma réinvention visuelle, qui met la sphère de l’empire hors de la portée du coq, cherche à le faire trébucher.

KA : Ces décisions formelles constituent une manière très intelligente d’instrumentaliser la sérialité minimaliste, qui possède ses propres index historiques. Comment ce projet s’inscrit-il dans vos méditations perspicaces sur la politique américaine ? J’aimerais connaître vos réflexions sur les analogies que présentent les dynamiques du nationalisme et du colonialisme dans ce contexte géopolitique, et de quelle manière vous utilisez la sémiotique, la psychanalyse et le matérialisme historique en tant que méthodologies artistiques et de recherche.

SK : Sur le plan méthodologique, ce qui relie La Longue durée des pertes aux projets récents consacrés à l’ethnonationalisme américain, c’est la focalisation sur un événement spécifique et sur la façon dont cet événement est narré, ou non, dans un récit historique. Rien n’est perdu pour l’histoire, mais ces événements ont été contraints d’entrer dans une sorte d’amnésie collective. Ce qui m’intéresse, ce sont des œuvres qui mettent en scène ces événements ou les retrouvent comme autant de témoignages, ou pour en attester au présent. Elles envisagent souvent une relation déconcertante avec l’appareil d’État, comme par exemple le travail récent consacré à la lanceuse d’alerte américaine Reality Leigh Winner – une alternance entre, d’une part, la constitution d’un objet ou d’une personne en icône d’un projet national et, d’autre part, le désaveu radical de l’État envers cette personne-objet-icône.

![Sophie Kovel, <i>Sans titre [Parfois, il ne s'agit pas de savoir ce que cache le visible mais de savoir pourquoi nous n'avons pas réussi à voir certaines choses à la surface]</i>, ou <i>Sans titre [La Surface moderne]</i>, 2022.](https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2023/10/11_Kovel_Untitled-Sometimes-it-is-not-a-question-of-what-the-visible-hides-but-how-it-is-that-we-have-failed-to-see-certain-things-on-the-surface-or-Untitled-The-modern-surface-2022.jpg)

KA : Il me semble que, d’une certaine manière, vous évoquez l’iconoclasme qui vise à ébranler la stabilité de ces icônes qui maintiennent la cohésion du monde. Un discours redynamisé a récemment été articulé dans le sillage du démantèlement de nombreux monuments coloniaux à travers le monde. Mais certains affirment que, bien que ces actes produisent un pouvoir symbolique, ils ne se traduisent pas par une transformation économique ou matérielle. Il me semble que votre travail met en scène une question ouverte qui interroge l’efficacité de l’iconoclasme en tant que critique idéologique.

SK : M. NourbeSe Philip a écrit des textes magnifiques sur le démantèlement des monuments considéré comme une possibilité extrajudiciaire. Ce qui m’anime, c’est de savoir comment une production culturelle pourrait mettre en acte une forme de possibilité extrajudiciaire.

KA : Il est intéressant de constater que l’iconoclasme est si souvent vanté comme progressiste, alors que, du moins je le pense, sa valeur est neutre. Comme nous avons pu le constater à l’occasion des événements du 6 janvier aux États-Unis, l’iconoclasme peut aussi pencher dans l’autre sens. Il ne recherche pas nécessairement la justice, certes, mais il catalyse des possibilités. Et les monuments sont précisément les incarnations matérielles d’économies symboliques et libidinales. Ils n’accueillent pas ces dernières sur le plan fonctionnel, mais sont censés diriger le flux du trafic idéologique dans un espace donné. L’iconoclasme est un moyen de rediriger ce flux.

SK : J’ai très tôt travaillé sur le concept de « lieu de mémoire » qui a été défini comme un site de lutte entre mémoire et histoire. Cette lutte ne peut exister sans lieu ni espace, sans un site.

KA : Selon Pierre Nora, les monuments sont souvent autant de matérialisations de l’Histoire avec un grand H. Le récit décrété par l’État. Par conséquent, l’iconoclasme, qu’il s’inscrive dans une perspective progressiste ou réactionnaire, est le trop-plein de l’histoire, sa matière non transformée. C’est peut-être lorsque l’on perce la membrane que l’histoire devient cohérente.

SK : Vous avez raison, Nora théorise la façon dont les monuments viennent se substituer à cet excès, la perte de l’environnement de la mémoire. Pour conclure, j’aimerais revenir sur l’idée des réserves d’un musée comme lieu du subconscient. La Bastille fut prise en 1789 pour son armurerie, mais des prisonniers politiques y étaient également emprisonnés. Il nous est donc possible de donner une signification plus complexe à la colonne de Juillet à la Bastille en tant que site, peut-être même en tant qu’archétype, d’une lutte idéologique. La prise de la Bastille ne fut pas seulement une attaque civile menée contre le monument, mais aussi une libération de prisonniers politiques.

KA : Cela vient attester ce que nous savions déjà intuitivement : cette tension irréductible entre liberté et libération. L’horizon de l’abolition viendra toujours perturber l’ordre établi de la propriété dite libre, et l’universalité bien comprise sera toujours cet excès sans limite qui remet en question toute complaisance et autosatisfaction vis-à-vis de notre accession à une totalité probante. Il y aura toujours cet extérieur qui semble dire : « Non, en fait, nous avons été exclus. » Cette révision ininterrompue, itérative, fonde l’idée que la lutte est en cours.

Octobre 2023

Traduit de l’anglais par Christian-Martin Diebold

1 C.L.R. James, Les Jacobins noirs – Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue, traduit de l’anglais par Pierre Naville, Gallimard, Paris, 1949, p. 43.

2 Zoé Samudzi et Noor Asif, « Breath Back – An epistolary introduction to reparation and repair », Parapraxis, https://www.parapraxismagazine.com/articles/breath-back © The Psychosocial Foundation, 2023.

À ce sujet, voir également le discours produit par les œuvres de Cameron Rowland dans l’article de Zoé Samudzi, « Rethinking Reparations », Art in America, 2023 : [Consulter le PDF]

KJ Abudu, critique d’art et commissaire d’exposition, vit à Londres, Lagos et New York. Inspirés par les théories anti/post/dé-coloniales et queer, par la philosophie africaine et la pensée radicale noire, ses écrits et ses expositions portent principalement sur les pratiques artistiques critiques et les pratiques intellectuelles du Sud global (plus particulièrement de l’Afrique et de ses diasporas) qui luttent contre les situations historiques mondiales déterminées par la modernité coloniale. KJ Abudu a dirigé l’édition de Living with Ghosts: A Reader, Pace Publishing, 2022. Il sera également commissaire de « Clocking Out: Time Beyond Management » à Artists Space, New York, mai 2023, et de « Traces of Ecstasy » à la quatrième édition de la Biennale de Lagos, 2024.

Artiste et écrivaine, Sophie Kovel aborde dans son travail le fonctionnement économique, social, esthétique et idéologique du nationalisme racial. Ses articles et critiques ont paru notamment dans Artforum, BOMB, Frieze, Spike et d’autres publications ; son travail a été récemment présenté à la Kunsthal Charlottenborg (Danemark), au Jewish Museum (New York), à la Jenkins Johnson Gallery (New York), à l’Université de Californie (Los Angeles) et à Petrine (Paris).