Archive magazine (2009 – 2021)

Ed van der Elsken. Un parcours en images.

Ève Lepaon, Cécile Tourneur et Benjamin Bardinet, conférenciers et formateurs au Jeu de Paume, proposent un bref aperçu du parcours commenté qu'ils réalisent avec le public dans l'exposition « Ed van der Elsken. La vie folle », présentée au Jeu de Paume jusqu'au 24 septembre 2017.

Né aux Pays-Bas en 1925, Ed van der Elsken se forme à la photographie auprès de l'association GKf (Gebonden Kunsten federatie) à Amsterdam, avant de s’installer à Paris en 1950. Tandis qu’il travaille dans un laboratoire professionnel, il entreprend de réaliser des images qui témoignent de la vie d’un groupe de jeunes qui fréquentent les bars et les clubs de Saint-Germain-des-Prés. Parmi eux, il porte plus particulièrement son attention sur Vali Myers, une danseuse d’origine australienne dont il fera la protagoniste de son livre à venir : Une histoire d’amour à Saint-Germain-des-Prés. Cet ouvrage prend la forme d’un roman-photo dont l’histoire n’est qu’un prétexte pour témoigner de la vie de cette génération désœuvrée, marquée par la Guerre et le climat délétère du début de la guerre froide. Publié simultanément aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre en 1956, ce projet ne sera pas publié aux Etats-Unis, car Van der Elsken refuse de retirer les photographies qui témoignent de la mixité entre noirs et blancs. Par ailleurs assez mal accueilli par la critique de l’époque pour qui ce livre donne à voir une jeunesse dont on ne comprend pas les aspirations et le désarroi, ce livre deviendra une référence pour les générations à venir, de la poétesse et chanteuse Patti Smith à la photographe Nan Goldin, qui voit en Ed van der Elsken « un frère », un précurseur du documentaire autobiographique.

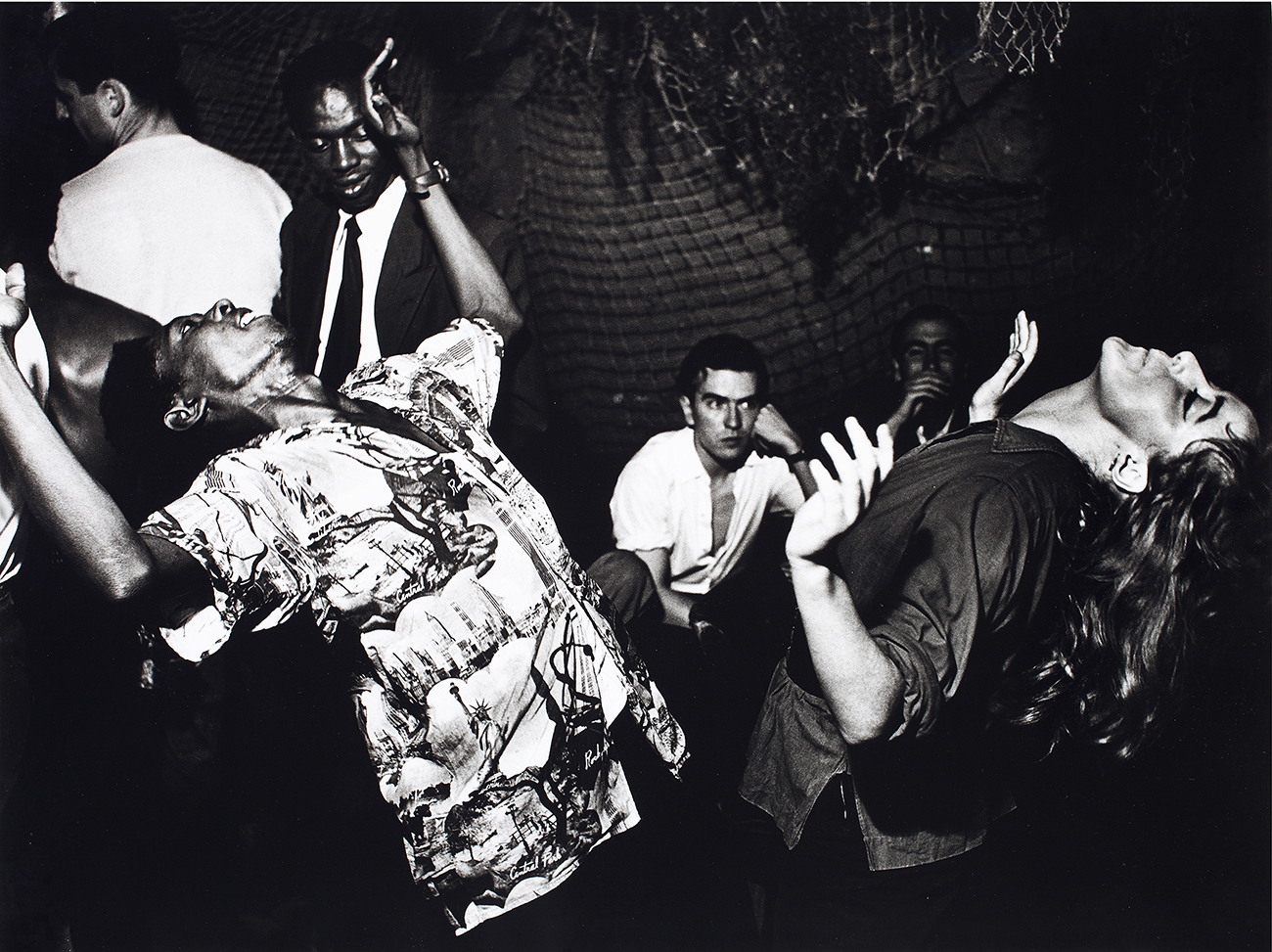

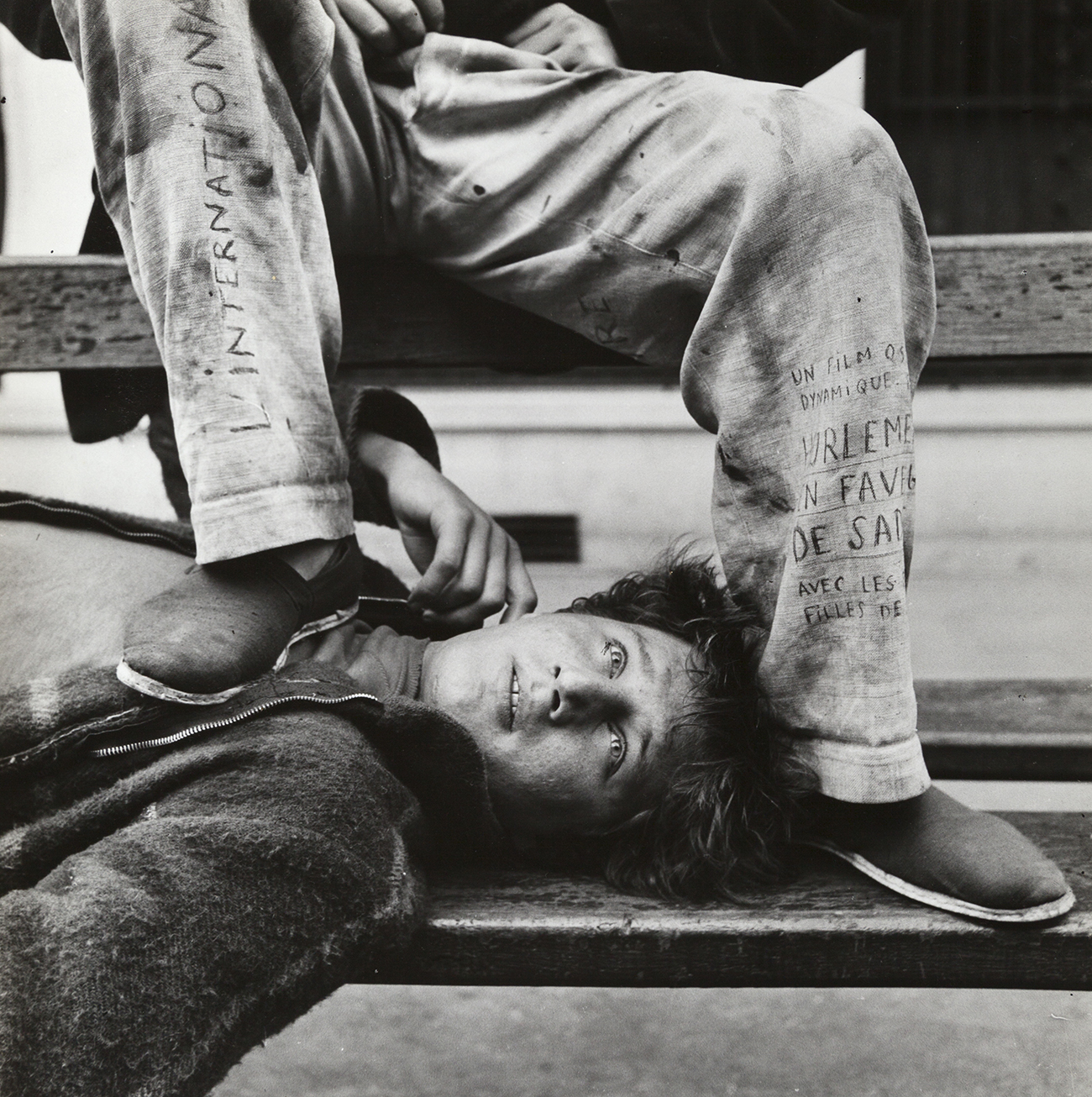

En photographiant le quotidien des jeunes de Saint-Germain-des-Prés, Ed van der Elsken dessine aussi le portrait de ce que Guy Debord nomme les « enfants perdus » de l'après-guerre. Vivant dans une grande précarité et tentant d'inventer un autre mode de vie, alternatif et libertaire, certains d'entre eux forment le noyau de l'Internationale lettriste fondée en 1952. Les inscriptions réalisées à même le vêtement évoquent ici le nom du groupe et font référence au premier film de Guy Debord Hurlements en faveur de Sade. Rejetant le modèle standardisé de la société de consommation et prônant une relation nouvelle entre l'art et la vie, les membres du groupe n'hésitent pas à intégrer les signes et les mots qui les fascinent dans leur quotidien et à subvertir, par leurs actions, l'espace public. Détournements, collages et dérives constituent l'essentiel de leurs pratiques dissidentes. Lointainement inspirées des démarches dadaïstes, elles inspireront la fondation de l'Internationale Situationniste et le mouvement de mai 68. Elles sont alors en plein accord avec les aspirations d'Ed van der Elsken qui, à l'opposé de la photographie humaniste contemporaine, tente d'insuffler davantage d'intensité, d'originalité et de provocation dans sa pratique artistique.

Pour ce natif d'Amsterdam, la capitale néerlandaise constitue un terrain d'exploration permanent. Pendant plus de trente ans, Ed van der Elsken a arpenté la ville, accompagné de son appareil photo ou de sa caméra, et s'est attaché à traduire visuellement ses transformations à la fois topographiques et sociales. Toujours captivé par ce qui est à la marge ou insolite, Ed van der Elsken photographie les passants dans les rues des quartiers populaires ou à la mode, parfois à leur insu, parfois en cherchant à susciter leurs réactions. Pour lui, la photographie est avant tout un prétexte à la rencontre. Il aperçoit ces sœurs jumelles à la fête foraine de la place Nieuwmarkt et leur demande de poser pour lui. La planche-contact présentée dans l'exposition atteste de la multitude de prises de vue réalisées avec les deux sœurs, témoignant de sa méthode de travail par accumulation d’instantanés. Vêtues de la même façon, il s'amuse à les photographier l'une à côté de l'autre, afin de mettre en valeur leur ressemblance autant que leur singularité. Plusieurs figures de « doubles » peuplent ainsi les photographies d'Ed van der Elsken, à l'instar de Diane Arbus, agissant comme des mises en abyme de l'idée de reproductibilité photographique. Une sélection de ses photographies en noir et blanc de la ville est publiée dans un livre, Amsterdam ! Photos 1947-1970, à la fin des années 1970.

Dès le début des années 1950, Ed van der Elsken pratique la photographie couleur, qui est pourtant largement dénigrée à cette époque. En effet, elle est alors considérée comme triviale et souvent associée à l’imagerie publicitaire. Ce parti pris traduit, une fois de plus, le peu de cas qu’il pouvait faire des normes et des conventions. Lors de ses déambulations dans les rues d’Amsterdam qui se poursuivent après les années 1960, mais aussi lors de ses reportages à travers le monde, il manifeste un intérêt particulier pour la polychromie de la ville moderne et les personnes dont il peut exacerber l’apparence vestimentaire par le procédé couleur. La photographie de ces trois femmes saisies dans l’élan de leur marche en témoigne, ainsi que son plaisir à s’adonner à la prise de vue dans la rue : Van der Elsken joue avec ses sujets, se dissimule, les suit et finit souvent par les interpeller afin de détourner leur regard vers l’objectif. Deux d’entre elles se tournent vers le photographe et semblent amusées par sa harangue. Ses modèles se trouvent ainsi souvent piégés entre une attitude naturelle et celle qu’ils adoptent plus ou moins consciemment pour la prise de vue. La rencontre a lieu : ce point de contact semble chez Van der Elsken au moins aussi importante que le cliché obtenu.

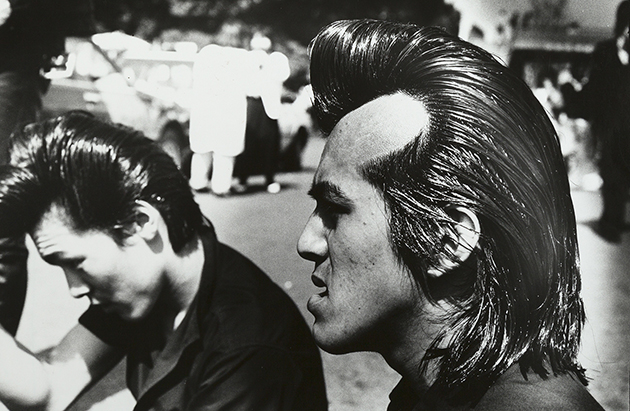

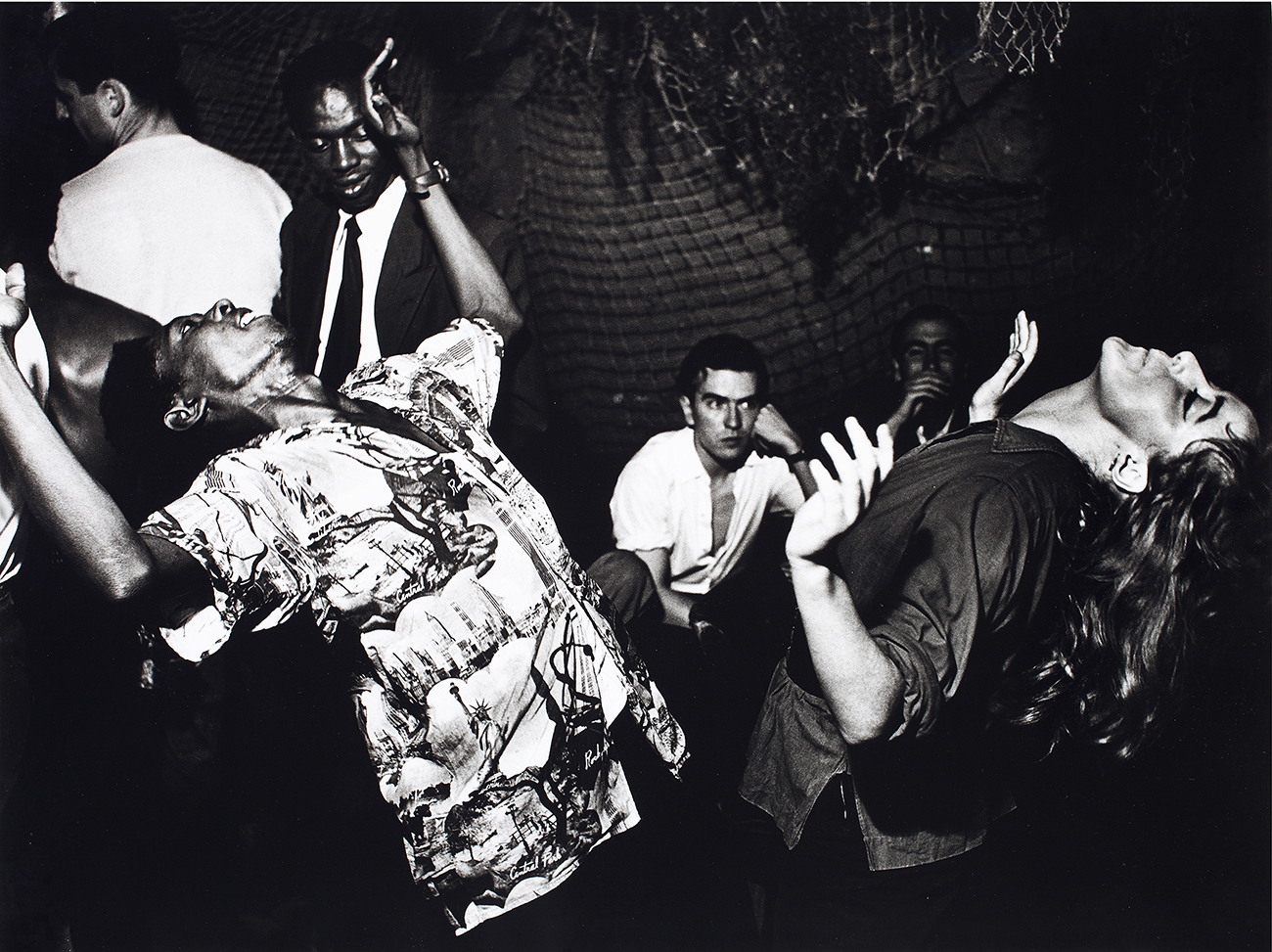

Amateur de musique jazz, Ed van der Elsken photographie régulièrement les concerts qui ont lieu à Amsterdam entre 1955 et 1959. Alternant portraits en gros plan des musiciens, vues plus larges sur les orchestres et sur la ferveur du public, Van der Elsken tente de restituer visuellement l'intensité de cette musique. Il joue sur les cadrages et les différents points de vue, n'hésite pas à saisir l'énergie et le mouvement par le flou. Dans ses tirages, il accentue les contrastes et la présence du grain afin de leur conférer plus d'expressivité. Comme chez Robert Frank ou William Klein, le geste, l'acte photographique s'affirment clairement dans la construction des images de Van der Elsken. Ils participent d'une manière nouvelle d'envisager la pratique artistique dans les années 1950, davantage fondée sur la spontanéité et l'improvisation. Ed van der Elsken partage ainsi avec les musiciens de jazz qu'il photographie une maîtrise parfaite de son instrument lui permettant d’expérimenter avec une grande liberté. La mise en page qu'il compose pour son livre Jazz en 1959, cherche en outre à traduire graphiquement les rythmes qui se combinent et s'entrechoquent. La succession des images donne à voir le rythme frénétique de la musique, la présence de blancs ménage des moments de silence et la diversité des formats suggère l'alternance des instruments joués en solo ou en choeur et produisent des échos sonores inédits que la scénographie de l'exposition s'est attachée à recréer.

Publiée dans le livre Sweet Life, cette série d’images réalisée à Hong Kong atteste de l’intérêt que Van der Elsken porte à la mise en séquence de ses images. En effet, Van der Elsken décloisonne les pratiques de l’image : on constate une porosité entre la prise de vue cinématographique, qu’il découvre avant même la publication de son premier ouvrage, et son approche photographique. Les expérimentations visuelles qu'il réalise alors pour le compte la télévision influencent aussi sans doute largement sa pratique. Dans ses livres ou bien encore dans ses diaporamas comme Eye Love You (1977), il joue régulièrement des possibilités offertes par la succession des images pour produire des associations contrastées et des effets narratifs singuliers. Cet ensemble de clichés extraits d’une même pellicule permet à Van der Elsken de restituer ce que peut être une traque photographique urbaine. Le choix de la présentation en séquence lui permet à la fois de témoigner de son processus de création – sa façon de tourner autour de son sujet comme un chasseur avec sa proie – et d’inscrire ses images dans un flux, une temporalité qui répond à un désir insatiable de rapprocher sa production artistique du mouvement de la vie.

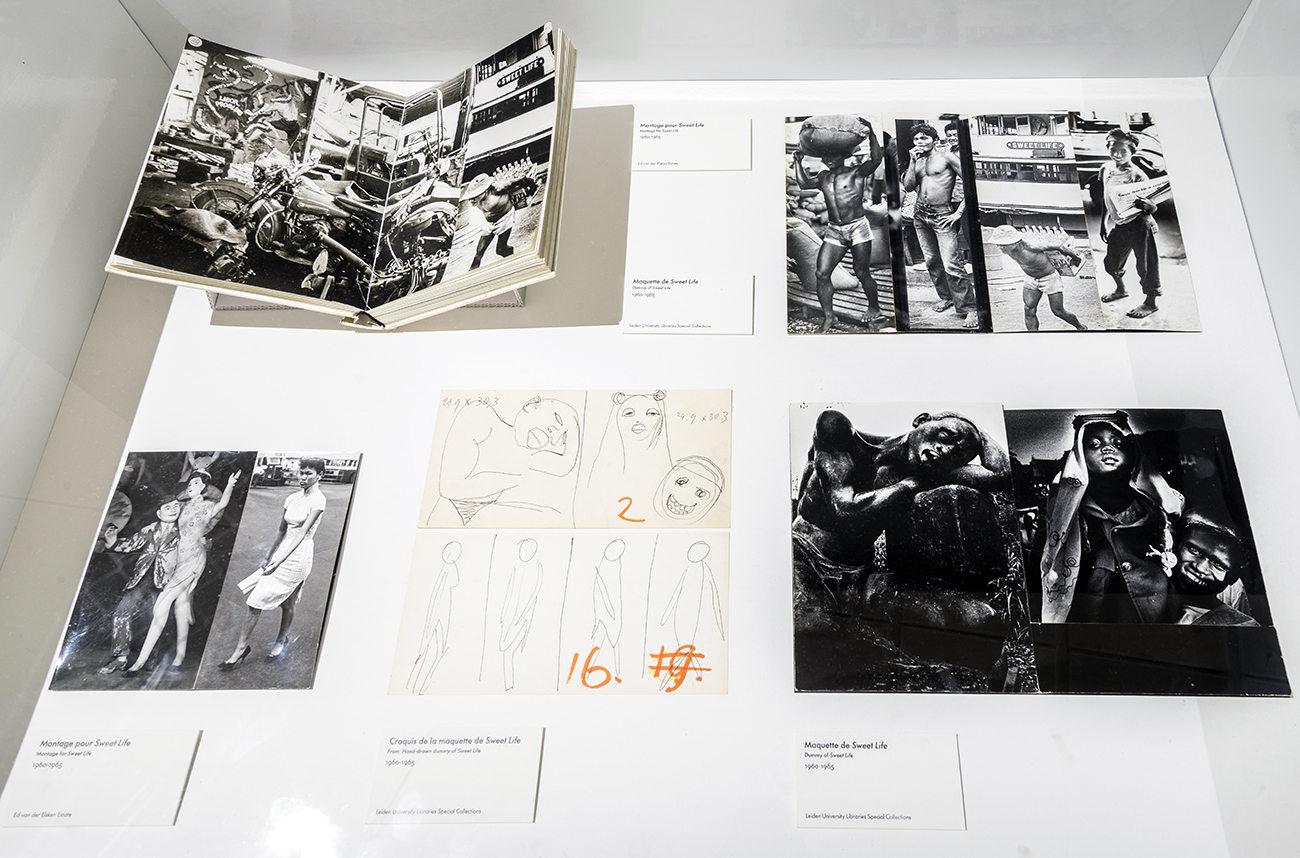

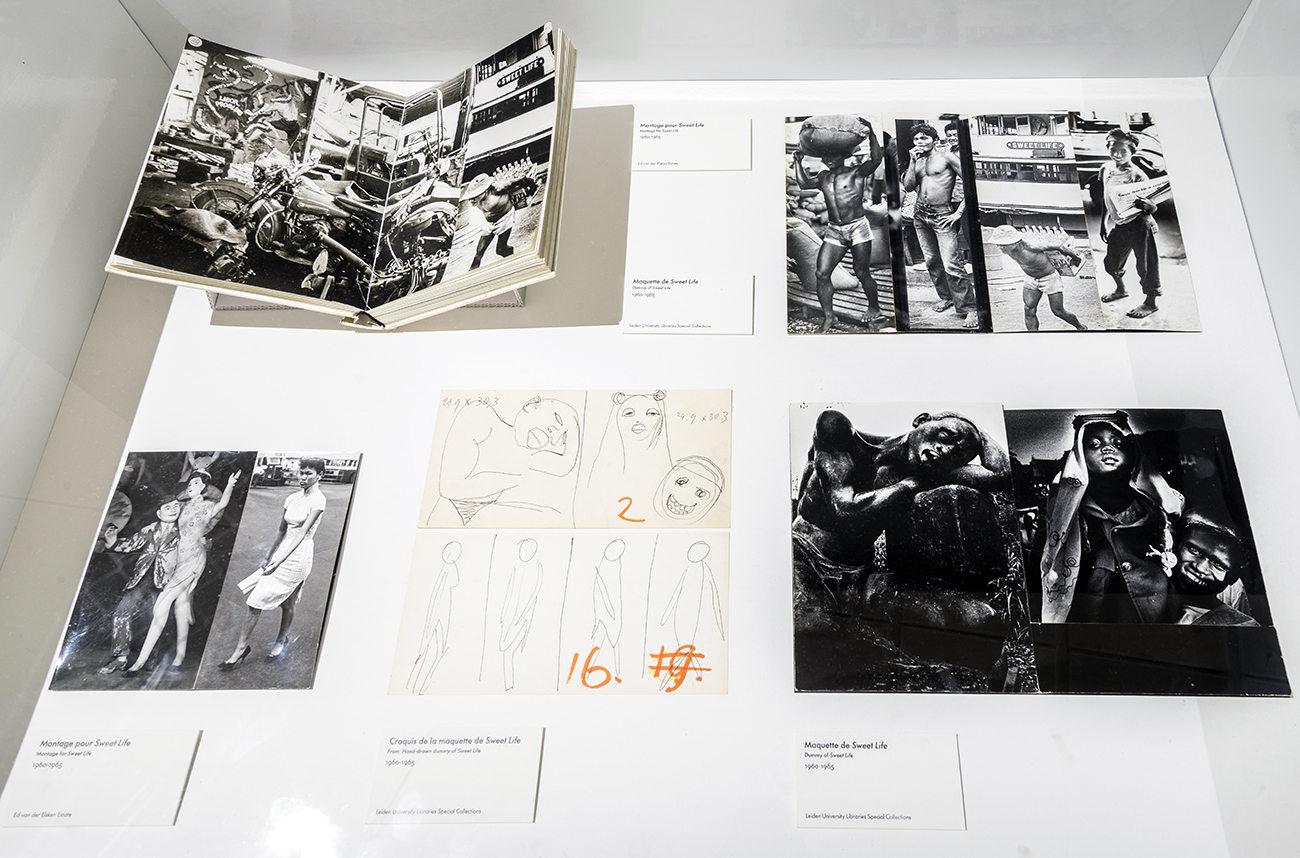

À la fin des années 1950, Ed van der Elsken et sa femme, Gerda van der Veen, entreprennent un tour du monde de quatorze mois, au cours duquel ils vont s’arrêter dans plusieurs endroits d’Afrique, en Malaisie, à Singapour, à Hong Kong, au Japon, au Mexique ainsi qu’aux Etats-Unis. Van der Elsken finance cette aventure en réalisant de nombreux reportages photo ainsi que de courts films pour des compagnies de transports maritimes et la télévision néerlandaise. À son retour, il envisage de publier un livre sur ce voyage mais peine à convaincre les éditeurs. Il continue cependant à travailler à sa réalisation en jouant de rapprochements possibles à partir de croquis qu’il réalise de ses photographies et de tirages découpés. C’est finalement en 1966, au Japon, où son œuvre est plébiscitée depuis plusieurs années, qu’il fera imprimer cet ouvrage publié dans sept pays. Ironique, le titre « La douceur de vivre », ne correspond pas tout à fait à l’atmosphère qui se dégage de ce livre, qui devait se nommer « Crazy World ». En effet, le monde photographié par Van der Elsken n’est pas forcément doux, il est surtout vivant ; tour à tour fascinant, consternant ou poétique ; et c’est bien pour rendre compte de cette diversité, que Van der Elsken procède à des agencements iconographiques inattendus, exacerbés par une mise en page dynamique et un montage contrasté.

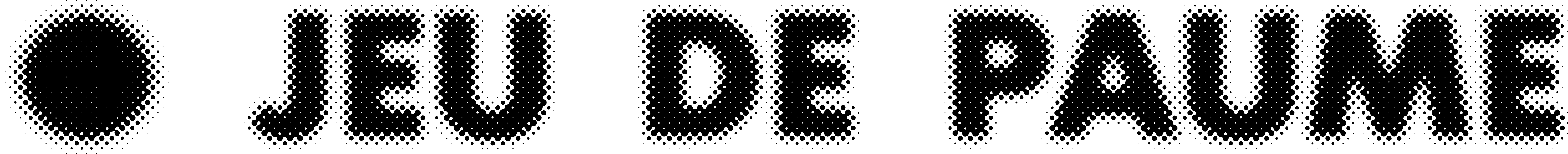

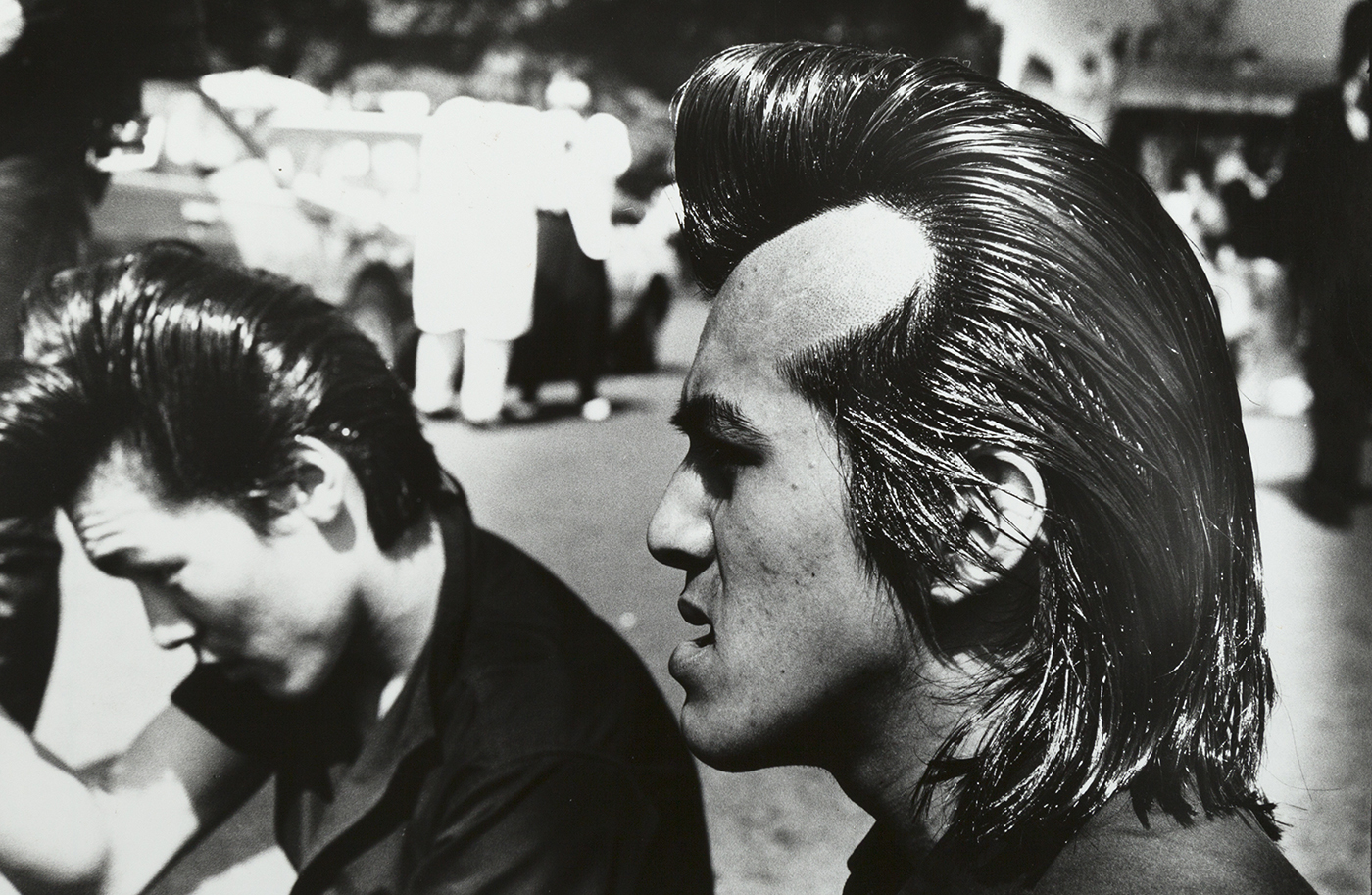

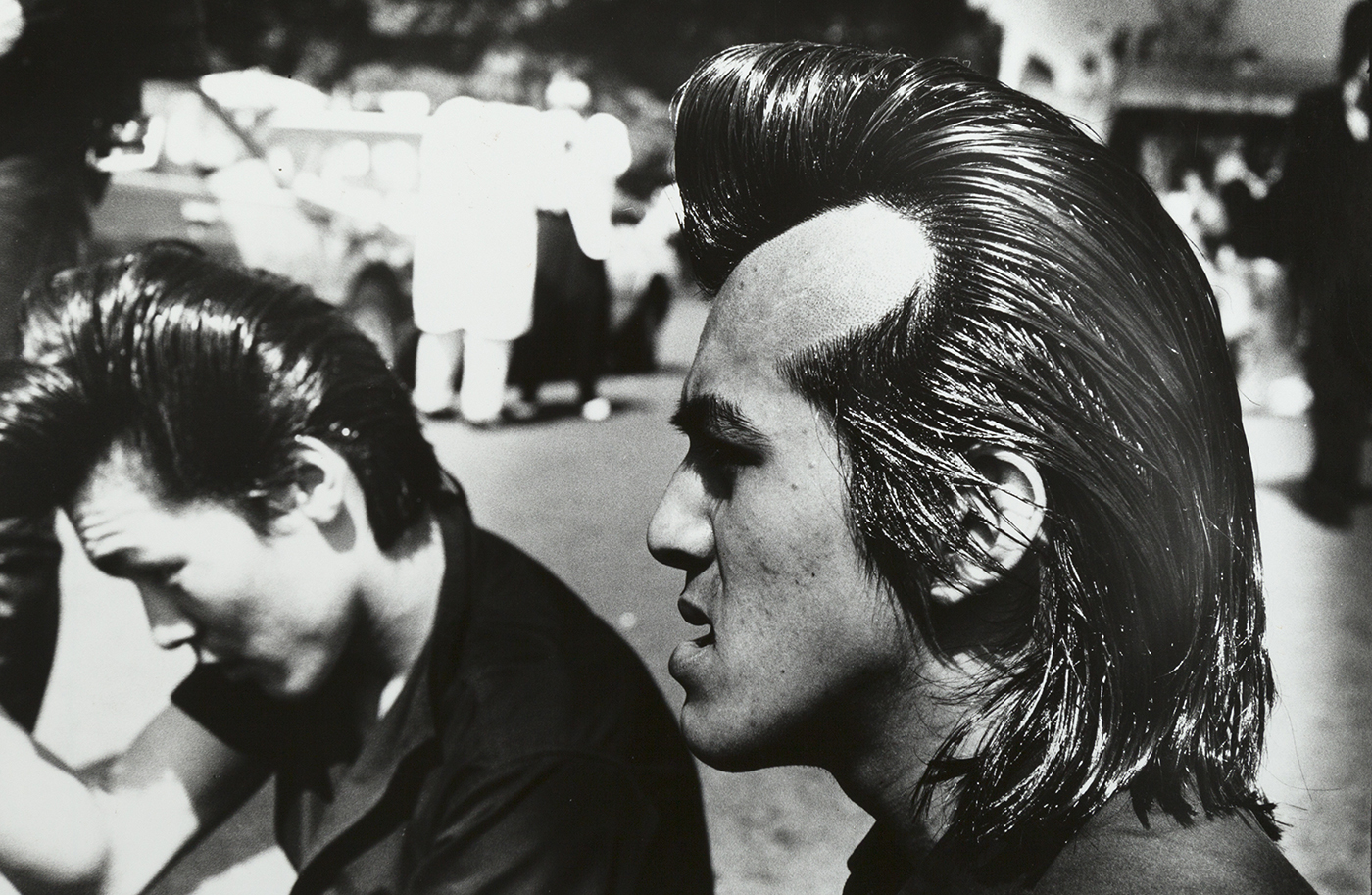

Ed van der Elsken découvre le Japon lors de son voyage autour du monde en 1959. Fasciné, il y retourne régulièrement, sillonnant les quartiers populaires des grandes villes. Comme dans ses projets précédents, il s'intéresse particulièrement au rapport des individus à l'espace public et à leur propre image. Son livre publié en 1988, De ontdekking van Japan [La découverte du Japon], exprime clairement une attention portée aux tensions de la société japonaise, entre ses aspects traditionnels très codifiés et ses manifestations à la marge ou en rupture avec celle-ci. Dans cet ouvrage, l'image des deux rockeurs aux cheveux gominés côtoie les excentricités des travestis, l'apparition du milieu punk, ou encore les performances artistiques d'avant-garde, trahissant tout à la fois une influence occidentale et une quête de transgression. Ed van der Elsken l'exprime clairement : « J'ai moi-même décidé il y a longtemps de ne pas rentrer dans le rang des êtres socialement adaptés. Pour rester fidèle à moi-même, je dois conserver mon côté rebelle et non conformiste. Et c'est naturellement ce que j'aime chez les personnes peu conformistes que j'ai photographiées toute ma vie ». Assumant sa subjectivité et adoptant un style libre et expressif, il exercera une influence certaine sur la photographie japonaise, de Daidō Moriyama au mouvement Provoke.

Né aux Pays-Bas en 1925, Ed van der Elsken se forme à la photographie auprès de l'association GKf (Gebonden Kunsten federatie) à Amsterdam, avant de s’installer à Paris en 1950. Tandis qu’il travaille dans un laboratoire professionnel, il entreprend de réaliser des images qui témoignent de la vie d’un groupe de jeunes qui fréquentent les bars et les clubs de Saint-Germain-des-Prés. Parmi eux, il porte plus particulièrement son attention sur Vali Myers, une danseuse d’origine australienne dont il fera la protagoniste de son livre à venir : Une histoire d’amour à Saint-Germain-des-Prés. Cet ouvrage prend la forme d’un roman-photo dont l’histoire n’est qu’un prétexte pour témoigner de la vie de cette génération désœuvrée, marquée par la Guerre et le climat délétère du début de la guerre froide. Publié simultanément aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre en 1956, ce projet ne sera pas publié aux Etats-Unis, car Van der Elsken refuse de retirer les photographies qui témoignent de la mixité entre noirs et blancs. Par ailleurs assez mal accueilli par la critique de l’époque pour qui ce livre donne à voir une jeunesse dont on ne comprend pas les aspirations et le désarroi, ce livre deviendra une référence pour les générations à venir, de la poétesse et chanteuse Patti Smith à la photographe Nan Goldin, qui voit en Ed van der Elsken « un frère », un précurseur du documentaire autobiographique.

En photographiant le quotidien des jeunes de Saint-Germain-des-Prés, Ed van der Elsken dessine aussi le portrait de ce que Guy Debord nomme les « enfants perdus » de l'après-guerre. Vivant dans une grande précarité et tentant d'inventer un autre mode de vie, alternatif et libertaire, certains d'entre eux forment le noyau de l'Internationale lettriste fondée en 1952. Les inscriptions réalisées à même le vêtement évoquent ici le nom du groupe et font référence au premier film de Guy Debord Hurlements en faveur de Sade. Rejetant le modèle standardisé de la société de consommation et prônant une relation nouvelle entre l'art et la vie, les membres du groupe n'hésitent pas à intégrer les signes et les mots qui les fascinent dans leur quotidien et à subvertir, par leurs actions, l'espace public. Détournements, collages et dérives constituent l'essentiel de leurs pratiques dissidentes. Lointainement inspirées des démarches dadaïstes, elles inspireront la fondation de l'Internationale Situationniste et le mouvement de mai 68. Elles sont alors en plein accord avec les aspirations d'Ed van der Elsken qui, à l'opposé de la photographie humaniste contemporaine, tente d'insuffler davantage d'intensité, d'originalité et de provocation dans sa pratique artistique.

Pour ce natif d'Amsterdam, la capitale néerlandaise constitue un terrain d'exploration permanent. Pendant plus de trente ans, Ed van der Elsken a arpenté la ville, accompagné de son appareil photo ou de sa caméra, et s'est attaché à traduire visuellement ses transformations à la fois topographiques et sociales. Toujours captivé par ce qui est à la marge ou insolite, Ed van der Elsken photographie les passants dans les rues des quartiers populaires ou à la mode, parfois à leur insu, parfois en cherchant à susciter leurs réactions. Pour lui, la photographie est avant tout un prétexte à la rencontre. Il aperçoit ces sœurs jumelles à la fête foraine de la place Nieuwmarkt et leur demande de poser pour lui. La planche-contact présentée dans l'exposition atteste de la multitude de prises de vue réalisées avec les deux sœurs, témoignant de sa méthode de travail par accumulation d’instantanés. Vêtues de la même façon, il s'amuse à les photographier l'une à côté de l'autre, afin de mettre en valeur leur ressemblance autant que leur singularité. Plusieurs figures de « doubles » peuplent ainsi les photographies d'Ed van der Elsken, à l'instar de Diane Arbus, agissant comme des mises en abyme de l'idée de reproductibilité photographique. Une sélection de ses photographies en noir et blanc de la ville est publiée dans un livre, Amsterdam ! Photos 1947-1970, à la fin des années 1970.

Dès le début des années 1950, Ed van der Elsken pratique la photographie couleur, qui est pourtant largement dénigrée à cette époque. En effet, elle est alors considérée comme triviale et souvent associée à l’imagerie publicitaire. Ce parti pris traduit, une fois de plus, le peu de cas qu’il pouvait faire des normes et des conventions. Lors de ses déambulations dans les rues d’Amsterdam qui se poursuivent après les années 1960, mais aussi lors de ses reportages à travers le monde, il manifeste un intérêt particulier pour la polychromie de la ville moderne et les personnes dont il peut exacerber l’apparence vestimentaire par le procédé couleur. La photographie de ces trois femmes saisies dans l’élan de leur marche en témoigne, ainsi que son plaisir à s’adonner à la prise de vue dans la rue : Van der Elsken joue avec ses sujets, se dissimule, les suit et finit souvent par les interpeller afin de détourner leur regard vers l’objectif. Deux d’entre elles se tournent vers le photographe et semblent amusées par sa harangue. Ses modèles se trouvent ainsi souvent piégés entre une attitude naturelle et celle qu’ils adoptent plus ou moins consciemment pour la prise de vue. La rencontre a lieu : ce point de contact semble chez Van der Elsken au moins aussi importante que le cliché obtenu.

Amateur de musique jazz, Ed van der Elsken photographie régulièrement les concerts qui ont lieu à Amsterdam entre 1955 et 1959. Alternant portraits en gros plan des musiciens, vues plus larges sur les orchestres et sur la ferveur du public, Van der Elsken tente de restituer visuellement l'intensité de cette musique. Il joue sur les cadrages et les différents points de vue, n'hésite pas à saisir l'énergie et le mouvement par le flou. Dans ses tirages, il accentue les contrastes et la présence du grain afin de leur conférer plus d'expressivité. Comme chez Robert Frank ou William Klein, le geste, l'acte photographique s'affirment clairement dans la construction des images de Van der Elsken. Ils participent d'une manière nouvelle d'envisager la pratique artistique dans les années 1950, davantage fondée sur la spontanéité et l'improvisation. Ed van der Elsken partage ainsi avec les musiciens de jazz qu'il photographie une maîtrise parfaite de son instrument lui permettant d’expérimenter avec une grande liberté. La mise en page qu'il compose pour son livre Jazz en 1959, cherche en outre à traduire graphiquement les rythmes qui se combinent et s'entrechoquent. La succession des images donne à voir le rythme frénétique de la musique, la présence de blancs ménage des moments de silence et la diversité des formats suggère l'alternance des instruments joués en solo ou en choeur et produisent des échos sonores inédits que la scénographie de l'exposition s'est attachée à recréer.

Publiée dans le livre Sweet Life, cette série d’images réalisée à Hong Kong atteste de l’intérêt que Van der Elsken porte à la mise en séquence de ses images. En effet, Van der Elsken décloisonne les pratiques de l’image : on constate une porosité entre la prise de vue cinématographique, qu’il découvre avant même la publication de son premier ouvrage, et son approche photographique. Les expérimentations visuelles qu'il réalise alors pour le compte la télévision influencent aussi sans doute largement sa pratique. Dans ses livres ou bien encore dans ses diaporamas comme Eye Love You (1977), il joue régulièrement des possibilités offertes par la succession des images pour produire des associations contrastées et des effets narratifs singuliers. Cet ensemble de clichés extraits d’une même pellicule permet à Van der Elsken de restituer ce que peut être une traque photographique urbaine. Le choix de la présentation en séquence lui permet à la fois de témoigner de son processus de création – sa façon de tourner autour de son sujet comme un chasseur avec sa proie – et d’inscrire ses images dans un flux, une temporalité qui répond à un désir insatiable de rapprocher sa production artistique du mouvement de la vie.

À la fin des années 1950, Ed van der Elsken et sa femme, Gerda van der Veen, entreprennent un tour du monde de quatorze mois, au cours duquel ils vont s’arrêter dans plusieurs endroits d’Afrique, en Malaisie, à Singapour, à Hong Kong, au Japon, au Mexique ainsi qu’aux Etats-Unis. Van der Elsken finance cette aventure en réalisant de nombreux reportages photo ainsi que de courts films pour des compagnies de transports maritimes et la télévision néerlandaise. À son retour, il envisage de publier un livre sur ce voyage mais peine à convaincre les éditeurs. Il continue cependant à travailler à sa réalisation en jouant de rapprochements possibles à partir de croquis qu’il réalise de ses photographies et de tirages découpés. C’est finalement en 1966, au Japon, où son œuvre est plébiscitée depuis plusieurs années, qu’il fera imprimer cet ouvrage publié dans sept pays. Ironique, le titre « La douceur de vivre », ne correspond pas tout à fait à l’atmosphère qui se dégage de ce livre, qui devait se nommer « Crazy World ». En effet, le monde photographié par Van der Elsken n’est pas forcément doux, il est surtout vivant ; tour à tour fascinant, consternant ou poétique ; et c’est bien pour rendre compte de cette diversité, que Van der Elsken procède à des agencements iconographiques inattendus, exacerbés par une mise en page dynamique et un montage contrasté.

Ed van der Elsken découvre le Japon lors de son voyage autour du monde en 1959. Fasciné, il y retourne régulièrement, sillonnant les quartiers populaires des grandes villes. Comme dans ses projets précédents, il s'intéresse particulièrement au rapport des individus à l'espace public et à leur propre image. Son livre publié en 1988, De ontdekking van Japan [La découverte du Japon], exprime clairement une attention portée aux tensions de la société japonaise, entre ses aspects traditionnels très codifiés et ses manifestations à la marge ou en rupture avec celle-ci. Dans cet ouvrage, l'image des deux rockeurs aux cheveux gominés côtoie les excentricités des travestis, l'apparition du milieu punk, ou encore les performances artistiques d'avant-garde, trahissant tout à la fois une influence occidentale et une quête de transgression. Ed van der Elsken l'exprime clairement : « J'ai moi-même décidé il y a longtemps de ne pas rentrer dans le rang des êtres socialement adaptés. Pour rester fidèle à moi-même, je dois conserver mon côté rebelle et non conformiste. Et c'est naturellement ce que j'aime chez les personnes peu conformistes que j'ai photographiées toute ma vie ». Assumant sa subjectivité et adoptant un style libre et expressif, il exercera une influence certaine sur la photographie japonaise, de Daidō Moriyama au mouvement Provoke.