Lara Almarcegui : « Je partage tout à fait l’agacement que suscite une pratique plus sociale de l’art ou de l’architecture qui prétend créer des modèles. Je pense que cela revient à rationaliser et à contrôler l’espace, c’est donc une atteinte à la liberté. Cette façon de trouver des solutions et de créer des modèles me paraît de surcroît moralisatrice et gênante. Arrogante, même. Je ne supporte pas que l’on me dise ce que je dois faire. Dans mon travail, je m’efforce de ne pas le faire, envers personne. Même en tant qu’enseignante, j’évite de le faire avec mes étudiants. Et ce n’est pas une question de caractère, c’est une question politique. »

Erika Goyarrola Olano : « En tant qu’artiste militante, êtes-vous à l’aise avec le fait de passer de la rue au musée ? »

Lara Almarcegui : « Tous mes efforts sont d’abord et intégralement tournés vers la réalisation d’un projet qui a du sens pour le lieu en question. Avant et pendant la réalisation de l’œuvre, je fais des recherches poussées sur la transformation urbaine et le contexte du lieu. Mais j’ai tellement de problèmes d’autorisation et de complications qu’en réalité, je ne cherche pas à savoir s’il en restera quelque chose, ou si cela aura du sens après coup, dans une galerie, et encore moins si cela peut rentrer dans le format d’un concept d’exposition. Après plusieurs mois de travail, nous venons de terminer un projet de grande ampleur sur la Messeplatz d’Art Basel, et la question de faire une vidéo se pose maintenant, pas avant. »

Archive magazine (2009 – 2021)

Résonances contemporaines de Gordon Matta-Clark. Par Erika Goyarrola Olano.

Une série d'entretiens menés par Erika Goyarrola Olano, avec les collectifs Arquitectura Expandida, Col·lectiu Punt 6 et les artistes Lara Almarcegui, Nazgol Ansarinia, Abraham Cruzvillegas et Les Frères Chapuisat.

Les entretiens avec Arquitectura Expandida, Col·lectiu Punt 6, Lara Almarcegui, Nazgol Ansarinia, Abraham Cruzvillegas et Les Frères Chapuisat sont accessibles en ouvrant la galerie ci-dessous.

Lara Almarcegui (Saragosse, 1972) est une artiste qui dénonce les abus de l’urbanisme capitaliste dans ses œuvres. À la fin des années 1990, elle s’installe aux Pays-Bas, où elle réside toujours actuellement. Son regard et son travail ont été marqués par Amsterdam, ville dont la conception a entièrement été planifiée — ville “claustrophobe” selon ses propres dires. Comme Gordon Matta-Clark, elle occupe un rôle d’artiste militante : d’un côté, elle élabore une œuvre conceptuelle, et de l’autre, elle mène une action directe sur la réalité, construite ou non. Son œuvre oscille entre de petites actions, comme des demandes d’autorisation pour ouvrir l’accès à un terrain vague, et des installations de grande ampleur, comme celle réalisée pour le pavillon espagnol de la 55e Biennale de Venise (2013). À cette occasion, elle a amassé des montagnes de matériaux de construction, dans des quantités équivalentes à ceux utilisés pour la construction même du pavillon de l’exposition, au siècle précédent.

Erika Goyarrola Olano : « Gordon Matta-Clark s’est penché sur des espaces vides où « il ne se passe encore rien ». Pour son œuvre Reality Properties : Fake Estates, il avait acheté d’étroites parcelles de terrain qui restaient inoccupées entre les bâtiments, à New York. Dans votre travail, vous portez aussi votre attention sur ce genre de lieux, comme avec Terrain vague dans le port de Rotterdam, 2003 - 2018, où le projet a été de laisser le terrain en friche pendant quinze ans. Est-ce le potentiel symbolique et créatif de ces lieux qui vous intéresse, avec le fait de montrer leurs potentialités ? »

Lara Almarcegui : « Les projets de Gordon Matta-Clark qui m’ont le plus influencée sont ses découpes de bâtiment. J’y ai appris qu’il était possible d’agir sur un espace. Mes premiers projets, qui ont consisté à restaurer un marché de gros quelques jours avant sa destruction, ou à extraire le ciment d’une façade, y ressemblaient dans le sens où l’action réalisée sur l’édifice était une manière d’apprendre de lui. C’était une façon de m’impliquer et de me positionner activement par rapport à un lieu. Ce qui me fascinait dans Spliting, c’est la façon dont la coupe révèle les matériaux de construction qui composent la maison. Avec mes séries de matériaux de construction, j’ai beaucoup travaillé sur cette idée d’identifier les composants d’un bâtiment en opérant une dissection. Mais cet achat de parcelles limitrophes ne m’a jamais impressionné, pour deux raisons, je crois : avoir une approche d’un lieu qui passe par son achat ne m’a jamais attirée (pour mes terrains vagues, je négocie leur protection, mais je n’achète jamais le terrain). C’est une question quasiment politique, car l’acheter reviendrait à faire une spéculation immobilière. Par ailleurs, avec les terrains vagues, j’affirme non seulement qu’ils sont « le contraire de », mais que ce sont aussi des lieux en eux-mêmes : des espaces de libertés ouverts à toutes les possibilités. Ils méritent d’être visités pour se libérer du contrôle qui s’opère sur la fabrique de la ville. À mes yeux, un terrain vague représente bien plus qu’une bande de terre entre deux bâtiments. Sur ces aspects, des gens comme Robert Smithson ou Ignasí de Solá Morales m’ont beaucoup plus inspirée. »

Erika Goyarrola Olano : « Vous êtes intervenue sur des bâtiments peu de temps avant leur destruction. Que cherchez-vous par ce geste artistique, que l’on peut rapprocher de Day’s End de Matta-Clark ? Avec les terrains vagues et vos interventions sur l’architecture, votre but est-il de faire revivre la mémoire de ces lieux ? »

Lara Almarcegui : « Avec des projets comme les invitations à assister à des démolitions, l’intérêt est de montrer la disparition d’un lieu, de donner à voir les transformations urbaines, mais aussi d’attirer l’attention sur ce que les constructeurs et les politiques font de la ville. Pour ce qui est des invitations à visiter des terrains vagues fermés en ouvrant simplement leur accès, l’idée est d’offrir ces lieux de “liberté” au public, mais sans y mettre de contenu. En mettant quoi que ce soit sur ce terrain, je serais déjà en train de faire ce que fait l’architecture : donner un usage, construire, définir, fermer, rationaliser, contrôler. En protégeant ces terrains vagues, je critique la rationalisation de l’espace, et je fais extrêmement attention à ne pas faire comme les architectes, à ne pas exercer de contrôle, mais au contraire à ouvrir l’espace. »

Lara Almarcegui : « Je partage tout à fait l’agacement que suscite une pratique plus sociale de l’art ou de l’architecture qui prétend créer des modèles. Je pense que cela revient à rationaliser et à contrôler l’espace, c’est donc une atteinte à la liberté. Cette façon de trouver des solutions et de créer des modèles me paraît de surcroît moralisatrice et gênante. Arrogante, même. Je ne supporte pas que l’on me dise ce que je dois faire. Dans mon travail, je m’efforce de ne pas le faire, envers personne. Même en tant qu’enseignante, j’évite de le faire avec mes étudiants. Et ce n’est pas une question de caractère, c’est une question politique. »

Erika Goyarrola Olano : « En tant qu’artiste militante, êtes-vous à l’aise avec le fait de passer de la rue au musée ? »

Lara Almarcegui : « Tous mes efforts sont d’abord et intégralement tournés vers la réalisation d’un projet qui a du sens pour le lieu en question. Avant et pendant la réalisation de l’œuvre, je fais des recherches poussées sur la transformation urbaine et le contexte du lieu. Mais j’ai tellement de problèmes d’autorisation et de complications qu’en réalité, je ne cherche pas à savoir s’il en restera quelque chose, ou si cela aura du sens après coup, dans une galerie, et encore moins si cela peut rentrer dans le format d’un concept d’exposition. Après plusieurs mois de travail, nous venons de terminer un projet de grande ampleur sur la Messeplatz d’Art Basel, et la question de faire une vidéo se pose maintenant, pas avant. »

![Abraham Cruzvillegas, “Autoconstrucción performance” [Performance d'auto-construction], 2010 ; vue de l'installation “The Autoconstrucción Suites” – Courtesy de l’artiste, du Walker Art Center, Minneapolis, et de la Galerie Chantal Crousel, Paris.](https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/09/ex2013ac_ins_059.jpg)

Dans ses œuvres, Abraham Cruzvillegas (Mexico, 1968) combine la vidéo, le dessin, la sculpture ou l’installation — qu’il réalise avec des matériaux trouvés — pour explorer le paysage, la construction et la société. Son parcours a été marqué par le quartier autoconstruit de Ajusco (Mexico), où il a grandi. Son projet Autoconstrucción irrigue toute son œuvre en suivant l’idée d’apprentissage et de changement permanents. Il pointe les possibilités offertes par l’inachèvement architectural, une caractéristique de l’autoconstruction de par les agrandissements et les améliorations qui y sont constamment ajoutés, et qui répondent toujours aux besoins du moment.

Abraham Cruzvillegas : « Je n’ai jamais cessé de considérer les bâtiments autoconstruits d’Ajusco comme une réalité, je ne les vois pas comme quelque chose à représenter. Mon œuvre est faite d’une structure transparente, mais en général, je ne fais jamais référence à l’architecture, et encore moins à ce qu’on appelle “l’architecture vernaculaire”. Quand j’ai découvert que ce qui intéressait vraiment Marcel Duchamp, c’était la quatrième dimension — c’est-à-dire la simultanéité —, la possibilité de créer une structure — un échafaudage — utilisable partout et pour tous les projets, cela m’a rendu fou. C’est ce qui a donné Autoconstrucción. Cette structure change de forme et d’usage selon les besoins spécifiques du moment, elle est donc toujours en transformation. En fin de compte, elle est indépendante de moi. Ce concept et cette structure m’ont permis d’apprendre que la destruction pouvait être une transformation, et pas uniquement sur le plan métaphorique. La démolition de nos propres valeurs, de notre éducation, de nos principes et autre gaspillage de temps (comme la religion) peut mener à la construction du vrai moi. Pour devenir moi-même, je dois donc commencer par me détruire. Tout cela se passe en même temps qu’une reconstruction de quelque chose, qui peut être confus, brouillon, chaotique et inutile. C’est ainsi, tout se passe simultanément, sans suivre de fil narratif ni de logique, mais cela se fait de la meilleure manière possible. Autoconstrucción, Autodestrucción, Reconstrucción, Autoconfusión, Autoconclusión, Auto/con/canción, Out/of/contrition… »

Abraham Cruzvillegas : « Mon projet Water Trilogy parle de problèmes humains en s’attachant à des circonstances rencontrées localement, dans différents endroits du monde (Paris, Tokyo, Rotterdam, villes où l’exposition s’est tenue), et pas seulement au Mexique ou dans ma ville. C’est profondément politique, mais ce n’est pas autrement politique qu’une peinture ou qu’une symphonie. La seule particularité, c’est que cela découle de ma propre expérience à Mexico. Elle n’est ni meilleure ni pire, elle est unique. Depuis mon enfance, j’ai toujours participé à des manifestations, j’ai grandi en chantant des slogans comme « el que no salte es gringo » (celui qui ne saute pas est un gringo - surnom donné aux États-Uniens par les Mexicains), et jusqu’à présent, mon anxiété face au fait de ne pas pouvoir changer les choses est plus forte que mon sentiment d’être conscient des choses. Cela fait longtemps que je sais que des exigences particulières demandent des solutions particulières, des idées concrètes et pragmatiques. Le pragmatisme devient urgent quand la pénurie n’est pas un sujet, mais un fait. Dans ce cas, la conscience des choses s’illustre par l’action, et non par la propagande ou par les pamphlets. Beaucoup de jeunes de mon quartier ont voulu agir, mais ils ont été violemment réprimés par les autorités, et ils le sont encore. Le Mexique est le premier pays du monde pour l’assassinat de journalistes. Dans mon pays, être conscient des choses est dangereux, agir est dangereux, mais cela reste nécessaire, c’est un besoin particulier [...]. Les matériaux viennent à moi, je n’ai pas de façon particulière de m’occuper des choses. De plus en plus, je crois dans une sorte d’animisme, non pas en tant que religion, mais plutôt comme une dignité que l’on accorde à toute chose. De cette manière, je me situe exactement au même niveau de réalité ou de taxinomie que le ver de terre ou qu’un morceau de plastique. Tout est vivant, et tout mérite le respect. Je suis un indigène partout où je vais, et je suis le matériau que j’utilise dans mes projets, en me combinant avec tout ce que je trouve, là où je vais. Ce qui me surprend le plus, quand je voyage et que je rentre chez moi, c’est de retrouver les mêmes circonstances partout, du moins en apparence : une distribution inégale des richesses, la pauvreté, la misère, la destruction brutale de nous-mêmes et de notre environnement, l’autoritarisme, la pollution, la violence, le manque d’humour. Nous sommes tous des êtres humains, après tout, le fait que nous portions tous le même fardeau n’est pas une surprise. Dans tous mes projets, mon objectif principal a toujours été d’apprendre. C’est avec des choses très locales que l’on parvient à découvrir les problèmes communs que nous considérons comme étant mondiaux. En regardant attentivement, je trouve toujours quelque chose à apprendre de l’histoire, de l’économie, de l’éducation, de la religion, de la musique, de la gastronomie, qui mène à une possible reconstruction du déroulement des faits, ceux qui font que toutes les situations sont différentes. Même quand, en apparence, les circonstances générales sont écrasées par des approches superficielles, dans une soi-disant perspective mondiale. En ce sens, le travail de Matta-Clark a toujours été une grande référence. »

![Nazgol Ansarinia. <i>Ceramic Brick</i> [Brique de céramique], projet “Demolishing buildings, buying waste” [démolir des bâtiments, acheter des déchets], 2017, Poly-urethane, paint. Vue de l'installation, Green Art Galery, Dubai, 2018. Photo: Seeing Things – Musthafa. Courtesy de l’artiste et de Green Art Gallery, Dubaï.](https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/09/Nazgol-Ansarinia-Ceramic-Brick-Demolishing-BD.jpg)

Nazgol Ansarinia : « Comparée à Ispahan ou Yazd, où l’histoire et la tradition sont encore très présentes, Téhéran est une ville relativement jeune. Pendant ses 200 ans d’histoire en tant que capitale de l’Iran, la ville a connu au moins trois périodes de grandes transformations, qui l’ont profondément changée et qui ont effacé des pans entiers de son histoire. J’ai vécu à Téhéran la majeure partie de ma vie, et même si je remonte à mon enfance, l’image que j’en ai n’est pas du tout celle d’une ville que l’on qualifierait d’historique. Mais le Téhéran que je connais change à une vitesse incroyable. C’est la raison pour laquelle je m’intéresse à l’image de la ville et aux conséquences de ces bouleversements sur la mémoire collective et sur notre relation à la ville. »

Nazgol Ansarinia : « Une de mes principales préoccupations dans Demolishing Buildings, Buying Waste, c’est le concept de « destruction créatrice ». Certaines personnes affirment que dans n’importe quel processus de modernisation, il faut détruire ce qui est vieux et le remplacer par du neuf. Téhéran connaît bien les effets de son plan d’aménagement, censé moderniser la ville. Mais c’est une autre forme de « destruction créatrice » qui m’intéresse. Il s’agit de destructions à plus petite échelle, non planifiées, réalisées par des citoyens, mais qui affectent la ville dans son ensemble. Les démolitions et les constructions qui m’intéressent sont motivées par des raisons économiques, et par la recherche d’une plus-value pour ceux qui se lancent dans ces chantiers. Sans oublier les gains économiques qui existent derrière le plan d’aménagement de n’importe quelle ville. Ces démolitions sauvages, imprévues et inutiles concernent des bâtiments qui n’ont parfois qu’une vingtaine d’années, elles laissent des cicatrices physiques et physiologiques sur la ville et ses citoyens. »

Nazgol Ansarinia : « Il existe des similitudes entre le réaménagement urbain et la privatisation des projets dans le New York des années 1970 et la transformation de Téhéran dans les années 1990, sous le maire Gholamhossein Karbaschi. Les deux périodes ont généré par la suite une explosion du parc immobilier. La transformation de Téhéran a été fracassante et assez perturbante, il était impossible de ne pas la voir. Faire plusieurs œuvres sur cette transformation est devenu un moyen pour moi de faire face à ces bouleversements. Avant de me lancer dans Demolishing Buildings, Buying Waste, j’avais déjà entendu parler des œuvres les plus connues de Matta-Clark, mais c’est pendant ce projet que je me suis vraiment renseignée sur sa pratique artistique et le contexte qui l’a inspirée. C’était très encourageant de découvrir un engagement artistique qui faisait écho à ma situation, à une autre époque et dans un contexte très différent. »

Nazgol Ansarinia : « Ces fresques sont des commandes passées par différents organes gouvernementaux ou par la municipalité. Je les observe attentivement depuis longtemps, car elles changent régulièrement, selon l’humeur sociopolitique du pays. Elles sont passées des portraits de martyrs de la guerre Iran-Irak à des paysages surréalistes, dont le but était d’enjoliver une ville rongée par la guerre. Elles ont ensuite été remplacées par des images d’architecture traditionnelle. Actuellement, c’est encore en train de changer. Ces peintures d’architectures traditionnelles ont commencé à apparaître quand Téhéran a connu une vague de démolitions et de constructions, devenant de plus en plus dense et polluée. La ville a également été politiquement clôturée en différentes sections. Ces fresques en trompe-l’œil cherchaient déjà à mêler le réel et l’irréel. Je pousse le geste un cran plus loin en donnant de vraies dimensions à ces trompe-l’œil, et en mélangeant les bâtiments imaginés et les bâtiments probablement indésirables. Cette fusion accentue la tension entre les deux, mais ainsi, ils sont figés de la même manière et deviennent une manifestation architecturale représentative de leur époque. »

Les Frères Chapuisat sont deux artistes suisses. Depuis une vingtaine d’années, ils réalisent des installations à mi-chemin entre sculpture et architecture. Leurs œuvres, dont les formes organiques sont conçues spécialement pour leur lieu d’exposition, transforment l’espace en jouant sur les perceptions. En construisant ces œuvres, et en allant parfois même jusqu’à les habiter, les artistes cherchent également à coopérer horizontalement avec les gens. Une fois les œuvres assemblées, les visiteurs sont invités à les parcourir et à les traverser, quitte à adapter leur posture aux exigences des structures. Erika Goyarrola Olano : « La façon dont vous construisez les installations est complètement empirique, il n’y a pas de préoccupation formelle, a priori. C’est une manière intuitive de créer — bien que vous ayez parfois dû vous adresser à des ingénieurs. Gordon Matta-Clark a également critiqué les modèles de répétition de l’architecture moderne. Est-ce qu'il a influencé votre façon de penser ? »

Les Frères Chapuisat : « Gordon Matta-Clark nous a ouvert les yeux sur ce qui était possible, c’est-à-dire sur le fait d’avoir une approche architecturale de l’art contemporain, et de considérer le contenant encore davantage comme du contenu. Je pense que notre travail a évolué en partie en réaction à cette architecture standardisée, souvent sous la forme d’échappée spontanée et primitive. Nous n’avons jamais apprécié ou compris l’habitation en forme de parallélépipède rectangle (les « boîtes à chaussures »). Nos constructions empiriques et joyeusement chaotiques occupent et transforment des espaces pour créer et partager la possibilité d’une utopie éphémère. »

Les Frères Chapuisat : « Je pense qu’il y a une recherche de l’éveil de la conscience globale dont l’écologie fait partie. Nous ne cherchons pas à l’obtenir, car elle est déjà là. Probablement parce que nous avons plutôt tendance à créer et à penser avec nos tripes et qu’elles sont suffisamment connectées avec cette nature à laquelle nous appartenons. »

Erika Goyarrola Olano : « Une fois, pendant l’exposition au Fundament Fondation aux Pays-Bas, un SDF s’est installé dans la pièce “10 passantes” qui était placée en dehors du musée. Comment votre travail artistique peut-il affecter la société ? »

Les Frères Chapuisat : « Notre travail cherche à offrir un moment d’immersion totale pour le visiteur, un moment suffisamment fort pour que cela laisse une trace dans sa mémoire émotionnelle. Ce qui, je l’espère, va agir comme une petite graine qui pourra peut-être germer à un moment ou un autre, et avoir une joyeuse influence quelque part dans l’avenir de ce visiteur. Il y a aussi les structures dans lesquelles nous vivons comme “La résidence secondaire” ou “Avant-poste”, qui ont un effet plus direct puisque les visiteurs peuvent plus facilement se projeter dans l’idée et avec cette envie de nous rejoindre dans l’expérience en “live” ».

Les Frères Chapuisat : « Oui, la cabane d’enfants, ce premier lieu loin de l’autorité parentale. On aime créer des espaces avec des phases introspectives et même régressives pour amener le visiteur dans les profondeurs de sa mémoire, pour le reconnecter avec l’enfant souvent endormi en lui. Ces espaces sont souvent un lieu de communion qui offre un moment de répit et la possibilité de se sentir protégé tout en partageant avec les autres. Je ne crois pas que l’on puisse parler de nostalgie, mais plutôt de conviction, de mode de vie. On n’a simplement jamais compris et accepté la vie citadine moderne dans ces boîtes à chaussures. Pour nous, la cabane éphémère, la belle étoile, le feu de joie et le nomadisme restent primordiaux pour notre bien-être. »

Erika Goyarrola Olano : « Il y a d’autres références architecturales et/ou artistiques dans votre travail : la question de la flexibilité et Yona Friedman, l’utopie et Buckminster Fuller… »

Les Frères Chapuisat : « Yona Friedman et Buckminster Fuller bien sûr, mais aussi Antti Lovag et son processus de construction intuitive nous a beaucoup marqués, probablement parce que cela correspond bien à notre philosophie. Michael Heizer et sa colossale œuvre City toujours en chantier ou aussi le Roden Crater de James Turrell nous ont aussi marqués. Ce qui m’amène bien sûr aux sites et phénomènes géologiques qui sont pour nous une source intarissable d’émerveillements. »

Col·lectiu Punt 6 est une coopérative de femmes architectes, sociologues et urbanistes installées à Barcelone. Depuis 2004, elles œuvrent à l’abolition de tout type de discriminations en repensant la conception des quartiers et des villes. En suivant les théories de Jane Jacobs, pionnière de l’urbanisme participatif, elles ont pour objectif de créer une ville où les habitants eux-mêmes seraient des spécialistes de l’espace urbain. Gordon Matta-Clark n’a jamais fait partie de leurs références, disent-elles, mais elles partagent avec lui plusieurs points communs. L’artiste définissait l’architecture comme lieu d’enfermement des classes défavorisées et lieu d’isolement pour les plus riches. Un aspect de la ville que Col·lectiu Punt 6 dénonce dans le démantèlement du réseau urbain que constituent les lieux de la vie de tous les jours. Dans leur projet Nocturnas, par exemple, le collectif a étudié la relation entre genre et urbanisme et les conséquences sur la vie quotidienne des femmes qui travaillent de nuit dans l’aire urbaine de Barcelone. Elles ont également livré une étude (“Estudio sobre las urbanizaciones de baja densidad de la comarca del Garraf”) qui propose des recommandations pour améliorer les zones résidentielles du canton de Garraf, non loin de Barcelone. Un endroit qui manque de diversité et d’animation, car la disparition de l’espace public au profit de la propriété privée a rendu la vie quotidienne compliquée.

Col·lectiu Punt 6 : « L’espace urbain n’est pas neutre. La conception de la ville et sa planification urbaine donnent la priorité au développement de certaines activités au détriment d’autres, qui sont marginalisées et dont on espère qu’elles se règlent toutes seules. Depuis la révolution industrielle, on détermine les espaces selon le type d’activités que l’on veut y développer. Le domaine public est associé à la production, et la sphère privée, aux “activités reproductives” (c’est-à-dire aux activités domestiques et ménagères). Cette séparation a été renforcée par la division sexuelle du travail, qui engendre également une discrimination des espaces selon le genre qui les fréquente. L’assignation des activités reproductives à l’espace domestique a fait en sorte que nos villes actuelles ne sont pas pensées pour le bon développement de ces activités et de ce qu’on appelle “l’éthique de la sollicitude” (Ethics of Care, en anglais). Cela a des conséquences négatives sur la qualité de vie et sur la vie quotidienne des personnes qui s’en occupent, et qui sont en majorité des femmes. Pour une société plus juste et plus équitable, il faut changer de paradigme urbain, en commençant par construire une ville qui sait prendre soin de ses habitants, et où la pérennité de la vie doit être au centre des décisions urbaines. »

Col·lectiu Punt : « La conception de l’espace public que nous avons dépend beaucoup de la façon dont nous y vivons. Dans les espaces d’interactions sociales (publics ou non), les gens peuvent interagir en réalisant des activités de la vie de tous les jours, dans leur environnement quotidien. C’est principalement l’échange entre la personne en charge du foyer et les autres gens qui permet le renforcement du réseau social et du réseau de solidarité. Les espaces de loisirs, de jeux ou de rencontres font aussi que les personnes d’un quartier vivent ensemble, se connaissent et apprennent de la diversité que nous apportons tous à la société. Les politiques municipales peuvent avoir beaucoup d’influence sur la manière dont on utilise et dont on profite de ces espaces publics, et sur l’égalité d’accès de toutes et tous aux ressources publiques. Comme nous l’avons dit, l’espace n’est pas neutre. La façon dont il est conçu favorise certains droits et en occulte d’autres. Un règlement municipal très strict, comme celui qui était en vigueur à Barcelone il y a quelques années, restreint le droit à la ville pour tous. »

Col·lectiu Punt 6 : « La division du travail dans le système social patriarcal a été une règle de base à laquelle les villes se sont conformées. La configuration spatiale a servi à reproduire les structures du système. Les différents paradigmes d’urbanisme dont nos villes actuelles ont hérité reposent sur cette conception sociospatiale. En plus des différents paradigmes urbains qui ont laissé leur empreinte sur la formalisation de la ville actuelle, les politiques néolibérales et les coupes budgétaires récentes ont créé de grandes inégalités sociales. Des phénomènes comme la marchandisation de l’espace public, la spéculation immobilière, la gentrification et la mise en tourisme de certains quartiers illustrent ces déséquilibres sur le territoire. De plus, dans cette ville économiquement et socialement injuste, des caractéristiques sociales comme le genre, la classe sociale, le fait d’être racialisé, l’identité sexuelle, le handicap ou encore l’âge déterminent les privilèges et les oppressions que nous allons rencontrer au quotidien dans l’espace urbain [...]. L’objectif de l’urbanisme féministe est de changer les paramètres sociaux qui valorisent plus les activités productives que les activités reproductives (domestiques et ménagères), pour que tout le monde puisse agir sans être défini par son genre. Il faut que l’urbanisme réponde aux besoins de la sphère reproductive, aux activités de soins, et à l’éthique de la sollicitude dans la fabrication de la ville. »

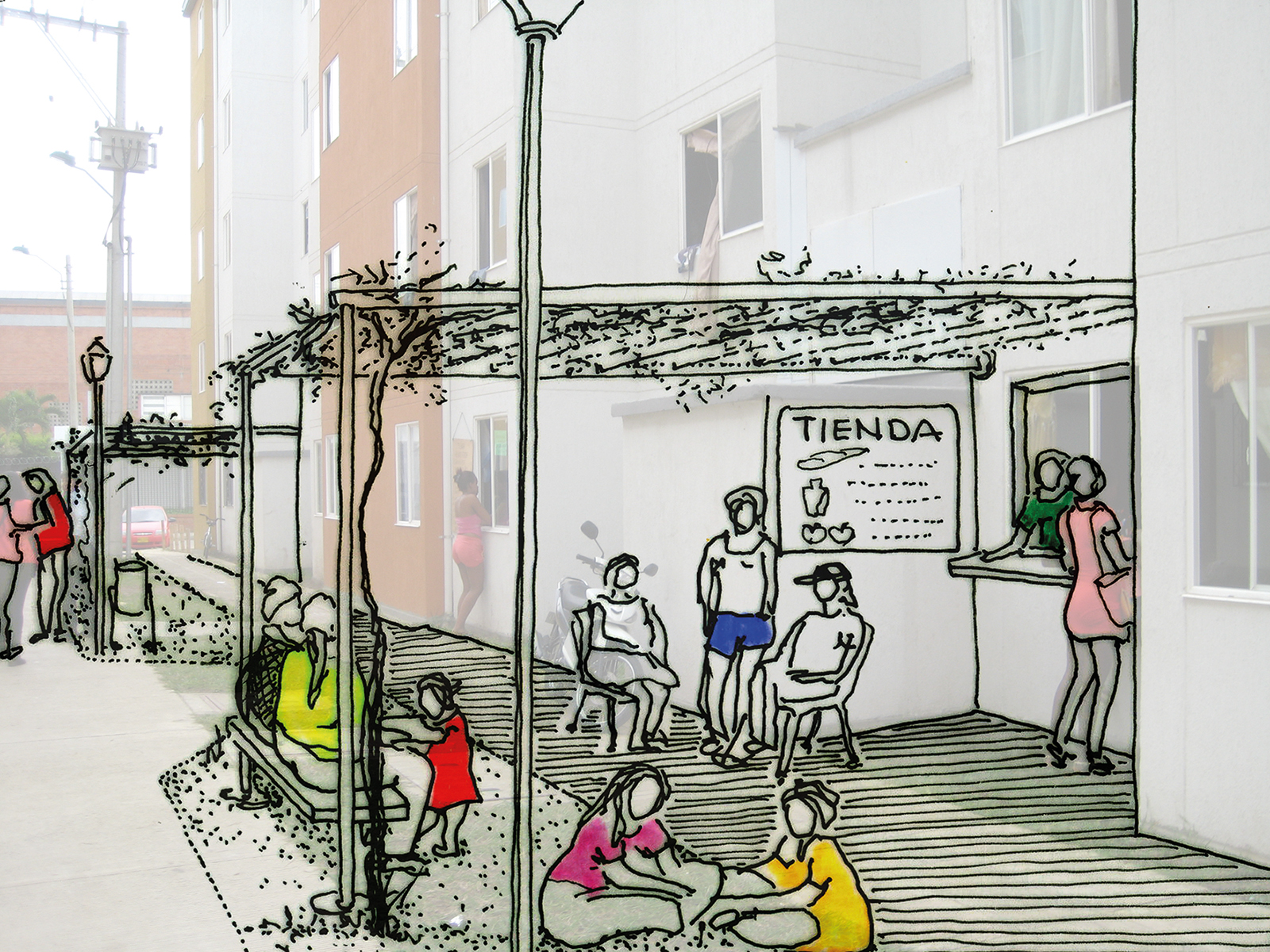

![Arquitectura Expandida, <i>Casa de la Lluvia (de ideas)</i> [Maison de la pluie (des idées)]. San Cristóbal, Bogotá, Colombie.](https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/09/casadelalluvia-1.jpg)

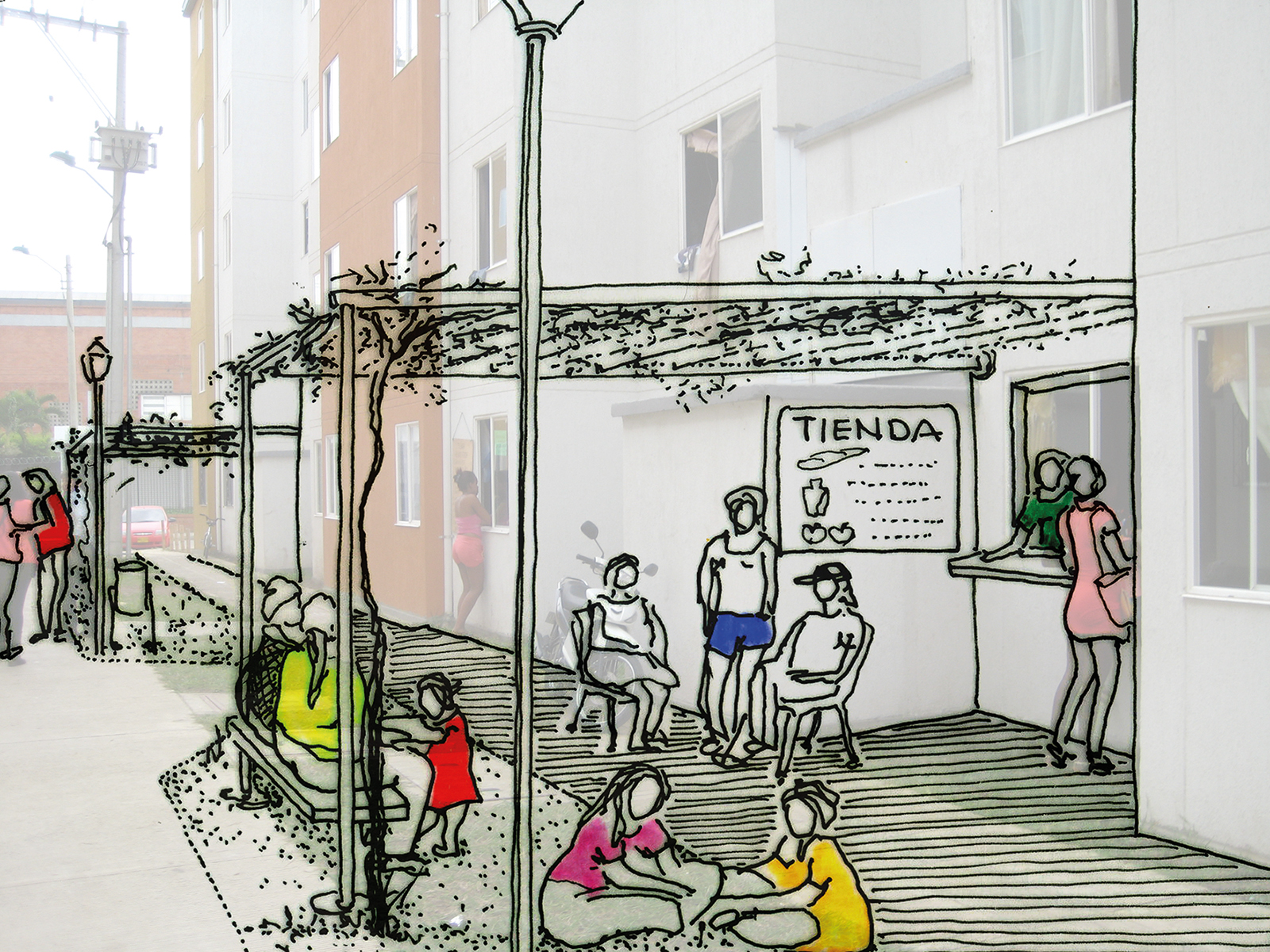

Arquitectura Expandida est née en 2010 à Bogotá (Colombie) comme un point de rencontre pour partager les expériences et les préoccupations liées à l’action militante en contexte urbain. Ces rencontres ont progressivement donné naissance à un collectif qui aide des communautés d’habitants à prendre en charge la gestion politique, sociale et culturelle de leur territoire, notamment grâce à la construction d’espaces communs. Au moment de l’interview (en juin 2018), plusieurs membres du collectif terminaient le projet “COMMUNauté” dans le quartier du Chêne pointu, dans le cadre d’une résidence artistique aux Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois et de l’exposition Cosmopolis#1 : Collective Intelligence, qui s’est tenue au Centre Pompidou, à Paris en 2017.

![Arquitectura Expandida, <i>Casa de la Lluvia (de ideas)</i> [Maison de la pluie (des idées)]. San Cristóbal, Bogotá, Colombie.](https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/09/casadelalluvia_2.jpg)

Arquitectura Expandida : « Dans la pensée de Matta-Clark, il y a plusieurs choses sur lesquelles nous nous retrouvons en effet. Depuis la naissance du collectif, l’objectif a été de brouiller les frontières entre les disciplines, que nous voyons souvent comme des accidents de l’histoire, mais qui ont pourtant un impact considérable sur nos vies quotidiennes et sur la gestion politique et sociale. Notre travail consiste à amener de l’autogestion, de l’autoconstruction, pour que les gens puissent être acteurs de leur territoire… En général, sur le positionnement, la philosophie des projets, tout le monde est d’accord — y compris les institutions. Personne ne dit qu’il faut gentrifier un quartier. La participation à l’espace public, c’est la démocratie. Les problèmes commencent avec la façon de faire, avec les moyens et les outils qui sont choisis. La casa de la lluvia (la maison de la pluie) par exemple, est une salle commune qui héberge une bibliothèque. Cela fait six ans qu’elle existe (depuis 2012), et c’est devenu un lieu symbolique pour sept quartiers. En 2015, le terrain a été viabilisé, c’est-à-dire qu’il est passé de terrain agricole à terrain constructible, et le lieu s’est transformé en symbole de contestation, car tous les habitants s’opposaient à la démolition de la structure que nous avions construite avec eux. Ils se disaient : “s’ils démolissent la bibliothèque, ils vont démolir ma maison, et personne n’en aura rien à faire”. La viabilisation des terrains a toujours des conséquences, qu’elles soient liées à la protection de l’environnement ou à la prévention des risques, et la moitié du quartier peut se retrouver expulsée. Les habitants font face à ces situations en faisant preuve de beaucoup de solidarité. »

![Arquitectura Expandida, <i>Casa de la Lluvia (de ideas)</i> [Maison de la pluie (des idées)]. San Cristóbal, Bogotá, Colombie.](https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/09/lacasadela_lluvia_3.jpg)

Arquitectura Expandida : « Le collectif est né à Bogotá comme quelque chose de naturel, avec une logique locale très claire. Il y a un besoin urgent d’autogestion de la part des habitants, et ce, pour différentes raisons : historiques, à cause de l’absence criante de l’État, mais aussi parce que le territoire lui-même s’est autoconstruit. En Colombie, la logique de création de la ville est traditionnellement celle de l’urbanisation pirate. Quand l’État arrive avec des procédures de viabilisation, cela entraîne également une rénovation urbaine, avec la valorisation stratégique des terrains et le marché immobilier qui les accompagne. Surgissent alors des luttes pour le territoire, pour le droit à ne pas être expulsé, mais aussi pour le droit d’avoir des équipements publics... Nous rejoignons ces associations de voisins pour aider à l’autoconstruction d’un espace commun, qui répond purement à un besoin. Côté conception, on ne se complique pas la vie, nous utilisons les ressources disponibles. L’autoconstruction se fait avec les habitants du quartier, nous ne sommes qu’un acteur de plus, et nous essayons de lisser les différences, car il y a toujours des conflits. Nous parlons de “résistance créative », car il s’agit d’offrir des alternatives à partir de la résistance, mais en faisant quelque chose de bien, car il s’agit de projets sensibles et qui durent longtemps. Nous ne coupons jamais les liens avec les projets, même si ce sont les habitants qui les gèrent en toute autonomie. Lorsque le quartier doit être viabilisé, ce qui peut être un processus très pervers, il faut être là pour les aider. »

Arquitectura Expandida : « Ce genre de projets permet de nous financer, car à Bogotá, nous ne facturons pas d’honoraires. Nous vivons indirectement de notre travail, à travers les conférences, les expositions... Exemple : le cinéma communautaire de Ciudad Bolivar, à Bogotá, a été partiellement financé grâce à une exposition au Design Museum à Londres à laquelle nous avons participé. Mais les appels à projets internationaux posent en général plus de problèmes, car nous ne sommes plus dans notre environnement. Au Chêne pointu et lors de la résidence aux Ateliers Médicis, nous devions réaliser du mobilier public. Pour nous, il s’agit en fait de mettre en place des “provocations tactiques” où il faut entamer des négociations dans la ville. Quand on arrive dans un quartier, il faut beaucoup observer, tout en faisant preuve de beaucoup de prudence et de respect. Il faut être moins professionnel, voir les choses sous l’angle de la vie quotidienne. Tout est très empirique, c’est la méthode “essai-erreur”. À Bogotá, notre praxis est très claire. Quand nous allons ailleurs, nous cherchons à ne pas être trop invasifs, à beaucoup parler aux gens. Nous n’hésitons pas à rester très tard sur place, car c’est là que se passent les choses. Nous n’essayons pas de répondre à une commande au pied de la lettre, nous tentons plutôt de la remettre en question. Aux Ateliers Médicis, nous avons conçu le mobilier qui est installé devant le bâtiment, mais nous n’avons pas conçu de stratégie pour le faire, et nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour faire la médiation nécessaire avec le public. On ne peut pas mettre “la ‘haute’ culture à l’intérieur et les enfants dehors”, il faut aller au fond des choses. Les quartiers périphériques de n’importe quelle ville du monde ont un sens de la territorialité très fort, car ils subissent une exclusion historique. Leurs habitants voient ce territoire comme le leur, et la première chose qu’ils vont se demander, c’est “qu’est-ce que tu fais là ?” La complexité de ces dynamiques spatiales doit être comprise. »

Lara Almarcegui (Saragosse, 1972) est une artiste qui dénonce les abus de l’urbanisme capitaliste dans ses œuvres. À la fin des années 1990, elle s’installe aux Pays-Bas, où elle réside toujours actuellement. Son regard et son travail ont été marqués par Amsterdam, ville dont la conception a entièrement été planifiée — ville “claustrophobe” selon ses propres dires. Comme Gordon Matta-Clark, elle occupe un rôle d’artiste militante : d’un côté, elle élabore une œuvre conceptuelle, et de l’autre, elle mène une action directe sur la réalité, construite ou non. Son œuvre oscille entre de petites actions, comme des demandes d’autorisation pour ouvrir l’accès à un terrain vague, et des installations de grande ampleur, comme celle réalisée pour le pavillon espagnol de la 55e Biennale de Venise (2013). À cette occasion, elle a amassé des montagnes de matériaux de construction, dans des quantités équivalentes à ceux utilisés pour la construction même du pavillon de l’exposition, au siècle précédent.

Erika Goyarrola Olano : « Gordon Matta-Clark s’est penché sur des espaces vides où « il ne se passe encore rien ». Pour son œuvre Reality Properties : Fake Estates, il avait acheté d’étroites parcelles de terrain qui restaient inoccupées entre les bâtiments, à New York. Dans votre travail, vous portez aussi votre attention sur ce genre de lieux, comme avec Terrain vague dans le port de Rotterdam, 2003 - 2018, où le projet a été de laisser le terrain en friche pendant quinze ans. Est-ce le potentiel symbolique et créatif de ces lieux qui vous intéresse, avec le fait de montrer leurs potentialités ? »

Lara Almarcegui : « Les projets de Gordon Matta-Clark qui m’ont le plus influencée sont ses découpes de bâtiment. J’y ai appris qu’il était possible d’agir sur un espace. Mes premiers projets, qui ont consisté à restaurer un marché de gros quelques jours avant sa destruction, ou à extraire le ciment d’une façade, y ressemblaient dans le sens où l’action réalisée sur l’édifice était une manière d’apprendre de lui. C’était une façon de m’impliquer et de me positionner activement par rapport à un lieu. Ce qui me fascinait dans Spliting, c’est la façon dont la coupe révèle les matériaux de construction qui composent la maison. Avec mes séries de matériaux de construction, j’ai beaucoup travaillé sur cette idée d’identifier les composants d’un bâtiment en opérant une dissection. Mais cet achat de parcelles limitrophes ne m’a jamais impressionné, pour deux raisons, je crois : avoir une approche d’un lieu qui passe par son achat ne m’a jamais attirée (pour mes terrains vagues, je négocie leur protection, mais je n’achète jamais le terrain). C’est une question quasiment politique, car l’acheter reviendrait à faire une spéculation immobilière. Par ailleurs, avec les terrains vagues, j’affirme non seulement qu’ils sont « le contraire de », mais que ce sont aussi des lieux en eux-mêmes : des espaces de libertés ouverts à toutes les possibilités. Ils méritent d’être visités pour se libérer du contrôle qui s’opère sur la fabrique de la ville. À mes yeux, un terrain vague représente bien plus qu’une bande de terre entre deux bâtiments. Sur ces aspects, des gens comme Robert Smithson ou Ignasí de Solá Morales m’ont beaucoup plus inspirée. »

Erika Goyarrola Olano : « Vous êtes intervenue sur des bâtiments peu de temps avant leur destruction. Que cherchez-vous par ce geste artistique, que l’on peut rapprocher de Day’s End de Matta-Clark ? Avec les terrains vagues et vos interventions sur l’architecture, votre but est-il de faire revivre la mémoire de ces lieux ? »

Lara Almarcegui : « Avec des projets comme les invitations à assister à des démolitions, l’intérêt est de montrer la disparition d’un lieu, de donner à voir les transformations urbaines, mais aussi d’attirer l’attention sur ce que les constructeurs et les politiques font de la ville. Pour ce qui est des invitations à visiter des terrains vagues fermés en ouvrant simplement leur accès, l’idée est d’offrir ces lieux de “liberté” au public, mais sans y mettre de contenu. En mettant quoi que ce soit sur ce terrain, je serais déjà en train de faire ce que fait l’architecture : donner un usage, construire, définir, fermer, rationaliser, contrôler. En protégeant ces terrains vagues, je critique la rationalisation de l’espace, et je fais extrêmement attention à ne pas faire comme les architectes, à ne pas exercer de contrôle, mais au contraire à ouvrir l’espace. »

Lara Almarcegui : « Je partage tout à fait l’agacement que suscite une pratique plus sociale de l’art ou de l’architecture qui prétend créer des modèles. Je pense que cela revient à rationaliser et à contrôler l’espace, c’est donc une atteinte à la liberté. Cette façon de trouver des solutions et de créer des modèles me paraît de surcroît moralisatrice et gênante. Arrogante, même. Je ne supporte pas que l’on me dise ce que je dois faire. Dans mon travail, je m’efforce de ne pas le faire, envers personne. Même en tant qu’enseignante, j’évite de le faire avec mes étudiants. Et ce n’est pas une question de caractère, c’est une question politique. »

Erika Goyarrola Olano : « En tant qu’artiste militante, êtes-vous à l’aise avec le fait de passer de la rue au musée ? »

Lara Almarcegui : « Tous mes efforts sont d’abord et intégralement tournés vers la réalisation d’un projet qui a du sens pour le lieu en question. Avant et pendant la réalisation de l’œuvre, je fais des recherches poussées sur la transformation urbaine et le contexte du lieu. Mais j’ai tellement de problèmes d’autorisation et de complications qu’en réalité, je ne cherche pas à savoir s’il en restera quelque chose, ou si cela aura du sens après coup, dans une galerie, et encore moins si cela peut rentrer dans le format d’un concept d’exposition. Après plusieurs mois de travail, nous venons de terminer un projet de grande ampleur sur la Messeplatz d’Art Basel, et la question de faire une vidéo se pose maintenant, pas avant. »

![Abraham Cruzvillegas, “Autoconstrucción performance” [Performance d'auto-construction], 2010 ; vue de l'installation “The Autoconstrucción Suites” – Courtesy de l’artiste, du Walker Art Center, Minneapolis, et de la Galerie Chantal Crousel, Paris.](https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/09/ex2013ac_ins_059.jpg)

Dans ses œuvres, Abraham Cruzvillegas (Mexico, 1968) combine la vidéo, le dessin, la sculpture ou l’installation — qu’il réalise avec des matériaux trouvés — pour explorer le paysage, la construction et la société. Son parcours a été marqué par le quartier autoconstruit de Ajusco (Mexico), où il a grandi. Son projet Autoconstrucción irrigue toute son œuvre en suivant l’idée d’apprentissage et de changement permanents. Il pointe les possibilités offertes par l’inachèvement architectural, une caractéristique de l’autoconstruction de par les agrandissements et les améliorations qui y sont constamment ajoutés, et qui répondent toujours aux besoins du moment.

Abraham Cruzvillegas : « Je n’ai jamais cessé de considérer les bâtiments autoconstruits d’Ajusco comme une réalité, je ne les vois pas comme quelque chose à représenter. Mon œuvre est faite d’une structure transparente, mais en général, je ne fais jamais référence à l’architecture, et encore moins à ce qu’on appelle “l’architecture vernaculaire”. Quand j’ai découvert que ce qui intéressait vraiment Marcel Duchamp, c’était la quatrième dimension — c’est-à-dire la simultanéité —, la possibilité de créer une structure — un échafaudage — utilisable partout et pour tous les projets, cela m’a rendu fou. C’est ce qui a donné Autoconstrucción. Cette structure change de forme et d’usage selon les besoins spécifiques du moment, elle est donc toujours en transformation. En fin de compte, elle est indépendante de moi. Ce concept et cette structure m’ont permis d’apprendre que la destruction pouvait être une transformation, et pas uniquement sur le plan métaphorique. La démolition de nos propres valeurs, de notre éducation, de nos principes et autre gaspillage de temps (comme la religion) peut mener à la construction du vrai moi. Pour devenir moi-même, je dois donc commencer par me détruire. Tout cela se passe en même temps qu’une reconstruction de quelque chose, qui peut être confus, brouillon, chaotique et inutile. C’est ainsi, tout se passe simultanément, sans suivre de fil narratif ni de logique, mais cela se fait de la meilleure manière possible. Autoconstrucción, Autodestrucción, Reconstrucción, Autoconfusión, Autoconclusión, Auto/con/canción, Out/of/contrition… »

Abraham Cruzvillegas : « Mon projet Water Trilogy parle de problèmes humains en s’attachant à des circonstances rencontrées localement, dans différents endroits du monde (Paris, Tokyo, Rotterdam, villes où l’exposition s’est tenue), et pas seulement au Mexique ou dans ma ville. C’est profondément politique, mais ce n’est pas autrement politique qu’une peinture ou qu’une symphonie. La seule particularité, c’est que cela découle de ma propre expérience à Mexico. Elle n’est ni meilleure ni pire, elle est unique. Depuis mon enfance, j’ai toujours participé à des manifestations, j’ai grandi en chantant des slogans comme « el que no salte es gringo » (celui qui ne saute pas est un gringo - surnom donné aux États-Uniens par les Mexicains), et jusqu’à présent, mon anxiété face au fait de ne pas pouvoir changer les choses est plus forte que mon sentiment d’être conscient des choses. Cela fait longtemps que je sais que des exigences particulières demandent des solutions particulières, des idées concrètes et pragmatiques. Le pragmatisme devient urgent quand la pénurie n’est pas un sujet, mais un fait. Dans ce cas, la conscience des choses s’illustre par l’action, et non par la propagande ou par les pamphlets. Beaucoup de jeunes de mon quartier ont voulu agir, mais ils ont été violemment réprimés par les autorités, et ils le sont encore. Le Mexique est le premier pays du monde pour l’assassinat de journalistes. Dans mon pays, être conscient des choses est dangereux, agir est dangereux, mais cela reste nécessaire, c’est un besoin particulier [...]. Les matériaux viennent à moi, je n’ai pas de façon particulière de m’occuper des choses. De plus en plus, je crois dans une sorte d’animisme, non pas en tant que religion, mais plutôt comme une dignité que l’on accorde à toute chose. De cette manière, je me situe exactement au même niveau de réalité ou de taxinomie que le ver de terre ou qu’un morceau de plastique. Tout est vivant, et tout mérite le respect. Je suis un indigène partout où je vais, et je suis le matériau que j’utilise dans mes projets, en me combinant avec tout ce que je trouve, là où je vais. Ce qui me surprend le plus, quand je voyage et que je rentre chez moi, c’est de retrouver les mêmes circonstances partout, du moins en apparence : une distribution inégale des richesses, la pauvreté, la misère, la destruction brutale de nous-mêmes et de notre environnement, l’autoritarisme, la pollution, la violence, le manque d’humour. Nous sommes tous des êtres humains, après tout, le fait que nous portions tous le même fardeau n’est pas une surprise. Dans tous mes projets, mon objectif principal a toujours été d’apprendre. C’est avec des choses très locales que l’on parvient à découvrir les problèmes communs que nous considérons comme étant mondiaux. En regardant attentivement, je trouve toujours quelque chose à apprendre de l’histoire, de l’économie, de l’éducation, de la religion, de la musique, de la gastronomie, qui mène à une possible reconstruction du déroulement des faits, ceux qui font que toutes les situations sont différentes. Même quand, en apparence, les circonstances générales sont écrasées par des approches superficielles, dans une soi-disant perspective mondiale. En ce sens, le travail de Matta-Clark a toujours été une grande référence. »

![Nazgol Ansarinia. <i>Ceramic Brick</i> [Brique de céramique], projet “Demolishing buildings, buying waste” [démolir des bâtiments, acheter des déchets], 2017, Poly-urethane, paint. Vue de l'installation, Green Art Galery, Dubai, 2018. Photo: Seeing Things – Musthafa. Courtesy de l’artiste et de Green Art Gallery, Dubaï.](https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/09/Nazgol-Ansarinia-Ceramic-Brick-Demolishing-BD.jpg)

Nazgol Ansarinia : « Comparée à Ispahan ou Yazd, où l’histoire et la tradition sont encore très présentes, Téhéran est une ville relativement jeune. Pendant ses 200 ans d’histoire en tant que capitale de l’Iran, la ville a connu au moins trois périodes de grandes transformations, qui l’ont profondément changée et qui ont effacé des pans entiers de son histoire. J’ai vécu à Téhéran la majeure partie de ma vie, et même si je remonte à mon enfance, l’image que j’en ai n’est pas du tout celle d’une ville que l’on qualifierait d’historique. Mais le Téhéran que je connais change à une vitesse incroyable. C’est la raison pour laquelle je m’intéresse à l’image de la ville et aux conséquences de ces bouleversements sur la mémoire collective et sur notre relation à la ville. »

Nazgol Ansarinia : « Une de mes principales préoccupations dans Demolishing Buildings, Buying Waste, c’est le concept de « destruction créatrice ». Certaines personnes affirment que dans n’importe quel processus de modernisation, il faut détruire ce qui est vieux et le remplacer par du neuf. Téhéran connaît bien les effets de son plan d’aménagement, censé moderniser la ville. Mais c’est une autre forme de « destruction créatrice » qui m’intéresse. Il s’agit de destructions à plus petite échelle, non planifiées, réalisées par des citoyens, mais qui affectent la ville dans son ensemble. Les démolitions et les constructions qui m’intéressent sont motivées par des raisons économiques, et par la recherche d’une plus-value pour ceux qui se lancent dans ces chantiers. Sans oublier les gains économiques qui existent derrière le plan d’aménagement de n’importe quelle ville. Ces démolitions sauvages, imprévues et inutiles concernent des bâtiments qui n’ont parfois qu’une vingtaine d’années, elles laissent des cicatrices physiques et physiologiques sur la ville et ses citoyens. »

Nazgol Ansarinia : « Il existe des similitudes entre le réaménagement urbain et la privatisation des projets dans le New York des années 1970 et la transformation de Téhéran dans les années 1990, sous le maire Gholamhossein Karbaschi. Les deux périodes ont généré par la suite une explosion du parc immobilier. La transformation de Téhéran a été fracassante et assez perturbante, il était impossible de ne pas la voir. Faire plusieurs œuvres sur cette transformation est devenu un moyen pour moi de faire face à ces bouleversements. Avant de me lancer dans Demolishing Buildings, Buying Waste, j’avais déjà entendu parler des œuvres les plus connues de Matta-Clark, mais c’est pendant ce projet que je me suis vraiment renseignée sur sa pratique artistique et le contexte qui l’a inspirée. C’était très encourageant de découvrir un engagement artistique qui faisait écho à ma situation, à une autre époque et dans un contexte très différent. »

Nazgol Ansarinia : « Ces fresques sont des commandes passées par différents organes gouvernementaux ou par la municipalité. Je les observe attentivement depuis longtemps, car elles changent régulièrement, selon l’humeur sociopolitique du pays. Elles sont passées des portraits de martyrs de la guerre Iran-Irak à des paysages surréalistes, dont le but était d’enjoliver une ville rongée par la guerre. Elles ont ensuite été remplacées par des images d’architecture traditionnelle. Actuellement, c’est encore en train de changer. Ces peintures d’architectures traditionnelles ont commencé à apparaître quand Téhéran a connu une vague de démolitions et de constructions, devenant de plus en plus dense et polluée. La ville a également été politiquement clôturée en différentes sections. Ces fresques en trompe-l’œil cherchaient déjà à mêler le réel et l’irréel. Je pousse le geste un cran plus loin en donnant de vraies dimensions à ces trompe-l’œil, et en mélangeant les bâtiments imaginés et les bâtiments probablement indésirables. Cette fusion accentue la tension entre les deux, mais ainsi, ils sont figés de la même manière et deviennent une manifestation architecturale représentative de leur époque. »

Les Frères Chapuisat sont deux artistes suisses. Depuis une vingtaine d’années, ils réalisent des installations à mi-chemin entre sculpture et architecture. Leurs œuvres, dont les formes organiques sont conçues spécialement pour leur lieu d’exposition, transforment l’espace en jouant sur les perceptions. En construisant ces œuvres, et en allant parfois même jusqu’à les habiter, les artistes cherchent également à coopérer horizontalement avec les gens. Une fois les œuvres assemblées, les visiteurs sont invités à les parcourir et à les traverser, quitte à adapter leur posture aux exigences des structures. Erika Goyarrola Olano : « La façon dont vous construisez les installations est complètement empirique, il n’y a pas de préoccupation formelle, a priori. C’est une manière intuitive de créer — bien que vous ayez parfois dû vous adresser à des ingénieurs. Gordon Matta-Clark a également critiqué les modèles de répétition de l’architecture moderne. Est-ce qu'il a influencé votre façon de penser ? »

Les Frères Chapuisat : « Gordon Matta-Clark nous a ouvert les yeux sur ce qui était possible, c’est-à-dire sur le fait d’avoir une approche architecturale de l’art contemporain, et de considérer le contenant encore davantage comme du contenu. Je pense que notre travail a évolué en partie en réaction à cette architecture standardisée, souvent sous la forme d’échappée spontanée et primitive. Nous n’avons jamais apprécié ou compris l’habitation en forme de parallélépipède rectangle (les « boîtes à chaussures »). Nos constructions empiriques et joyeusement chaotiques occupent et transforment des espaces pour créer et partager la possibilité d’une utopie éphémère. »

Les Frères Chapuisat : « Je pense qu’il y a une recherche de l’éveil de la conscience globale dont l’écologie fait partie. Nous ne cherchons pas à l’obtenir, car elle est déjà là. Probablement parce que nous avons plutôt tendance à créer et à penser avec nos tripes et qu’elles sont suffisamment connectées avec cette nature à laquelle nous appartenons. »

Erika Goyarrola Olano : « Une fois, pendant l’exposition au Fundament Fondation aux Pays-Bas, un SDF s’est installé dans la pièce “10 passantes” qui était placée en dehors du musée. Comment votre travail artistique peut-il affecter la société ? »

Les Frères Chapuisat : « Notre travail cherche à offrir un moment d’immersion totale pour le visiteur, un moment suffisamment fort pour que cela laisse une trace dans sa mémoire émotionnelle. Ce qui, je l’espère, va agir comme une petite graine qui pourra peut-être germer à un moment ou un autre, et avoir une joyeuse influence quelque part dans l’avenir de ce visiteur. Il y a aussi les structures dans lesquelles nous vivons comme “La résidence secondaire” ou “Avant-poste”, qui ont un effet plus direct puisque les visiteurs peuvent plus facilement se projeter dans l’idée et avec cette envie de nous rejoindre dans l’expérience en “live” ».

Les Frères Chapuisat : « Oui, la cabane d’enfants, ce premier lieu loin de l’autorité parentale. On aime créer des espaces avec des phases introspectives et même régressives pour amener le visiteur dans les profondeurs de sa mémoire, pour le reconnecter avec l’enfant souvent endormi en lui. Ces espaces sont souvent un lieu de communion qui offre un moment de répit et la possibilité de se sentir protégé tout en partageant avec les autres. Je ne crois pas que l’on puisse parler de nostalgie, mais plutôt de conviction, de mode de vie. On n’a simplement jamais compris et accepté la vie citadine moderne dans ces boîtes à chaussures. Pour nous, la cabane éphémère, la belle étoile, le feu de joie et le nomadisme restent primordiaux pour notre bien-être. »

Erika Goyarrola Olano : « Il y a d’autres références architecturales et/ou artistiques dans votre travail : la question de la flexibilité et Yona Friedman, l’utopie et Buckminster Fuller… »

Les Frères Chapuisat : « Yona Friedman et Buckminster Fuller bien sûr, mais aussi Antti Lovag et son processus de construction intuitive nous a beaucoup marqués, probablement parce que cela correspond bien à notre philosophie. Michael Heizer et sa colossale œuvre City toujours en chantier ou aussi le Roden Crater de James Turrell nous ont aussi marqués. Ce qui m’amène bien sûr aux sites et phénomènes géologiques qui sont pour nous une source intarissable d’émerveillements. »

Col·lectiu Punt 6 est une coopérative de femmes architectes, sociologues et urbanistes installées à Barcelone. Depuis 2004, elles œuvrent à l’abolition de tout type de discriminations en repensant la conception des quartiers et des villes. En suivant les théories de Jane Jacobs, pionnière de l’urbanisme participatif, elles ont pour objectif de créer une ville où les habitants eux-mêmes seraient des spécialistes de l’espace urbain. Gordon Matta-Clark n’a jamais fait partie de leurs références, disent-elles, mais elles partagent avec lui plusieurs points communs. L’artiste définissait l’architecture comme lieu d’enfermement des classes défavorisées et lieu d’isolement pour les plus riches. Un aspect de la ville que Col·lectiu Punt 6 dénonce dans le démantèlement du réseau urbain que constituent les lieux de la vie de tous les jours. Dans leur projet Nocturnas, par exemple, le collectif a étudié la relation entre genre et urbanisme et les conséquences sur la vie quotidienne des femmes qui travaillent de nuit dans l’aire urbaine de Barcelone. Elles ont également livré une étude (“Estudio sobre las urbanizaciones de baja densidad de la comarca del Garraf”) qui propose des recommandations pour améliorer les zones résidentielles du canton de Garraf, non loin de Barcelone. Un endroit qui manque de diversité et d’animation, car la disparition de l’espace public au profit de la propriété privée a rendu la vie quotidienne compliquée.

Col·lectiu Punt 6 : « L’espace urbain n’est pas neutre. La conception de la ville et sa planification urbaine donnent la priorité au développement de certaines activités au détriment d’autres, qui sont marginalisées et dont on espère qu’elles se règlent toutes seules. Depuis la révolution industrielle, on détermine les espaces selon le type d’activités que l’on veut y développer. Le domaine public est associé à la production, et la sphère privée, aux “activités reproductives” (c’est-à-dire aux activités domestiques et ménagères). Cette séparation a été renforcée par la division sexuelle du travail, qui engendre également une discrimination des espaces selon le genre qui les fréquente. L’assignation des activités reproductives à l’espace domestique a fait en sorte que nos villes actuelles ne sont pas pensées pour le bon développement de ces activités et de ce qu’on appelle “l’éthique de la sollicitude” (Ethics of Care, en anglais). Cela a des conséquences négatives sur la qualité de vie et sur la vie quotidienne des personnes qui s’en occupent, et qui sont en majorité des femmes. Pour une société plus juste et plus équitable, il faut changer de paradigme urbain, en commençant par construire une ville qui sait prendre soin de ses habitants, et où la pérennité de la vie doit être au centre des décisions urbaines. »

Col·lectiu Punt : « La conception de l’espace public que nous avons dépend beaucoup de la façon dont nous y vivons. Dans les espaces d’interactions sociales (publics ou non), les gens peuvent interagir en réalisant des activités de la vie de tous les jours, dans leur environnement quotidien. C’est principalement l’échange entre la personne en charge du foyer et les autres gens qui permet le renforcement du réseau social et du réseau de solidarité. Les espaces de loisirs, de jeux ou de rencontres font aussi que les personnes d’un quartier vivent ensemble, se connaissent et apprennent de la diversité que nous apportons tous à la société. Les politiques municipales peuvent avoir beaucoup d’influence sur la manière dont on utilise et dont on profite de ces espaces publics, et sur l’égalité d’accès de toutes et tous aux ressources publiques. Comme nous l’avons dit, l’espace n’est pas neutre. La façon dont il est conçu favorise certains droits et en occulte d’autres. Un règlement municipal très strict, comme celui qui était en vigueur à Barcelone il y a quelques années, restreint le droit à la ville pour tous. »

Col·lectiu Punt 6 : « La division du travail dans le système social patriarcal a été une règle de base à laquelle les villes se sont conformées. La configuration spatiale a servi à reproduire les structures du système. Les différents paradigmes d’urbanisme dont nos villes actuelles ont hérité reposent sur cette conception sociospatiale. En plus des différents paradigmes urbains qui ont laissé leur empreinte sur la formalisation de la ville actuelle, les politiques néolibérales et les coupes budgétaires récentes ont créé de grandes inégalités sociales. Des phénomènes comme la marchandisation de l’espace public, la spéculation immobilière, la gentrification et la mise en tourisme de certains quartiers illustrent ces déséquilibres sur le territoire. De plus, dans cette ville économiquement et socialement injuste, des caractéristiques sociales comme le genre, la classe sociale, le fait d’être racialisé, l’identité sexuelle, le handicap ou encore l’âge déterminent les privilèges et les oppressions que nous allons rencontrer au quotidien dans l’espace urbain [...]. L’objectif de l’urbanisme féministe est de changer les paramètres sociaux qui valorisent plus les activités productives que les activités reproductives (domestiques et ménagères), pour que tout le monde puisse agir sans être défini par son genre. Il faut que l’urbanisme réponde aux besoins de la sphère reproductive, aux activités de soins, et à l’éthique de la sollicitude dans la fabrication de la ville. »

![Arquitectura Expandida, <i>Casa de la Lluvia (de ideas)</i> [Maison de la pluie (des idées)]. San Cristóbal, Bogotá, Colombie.](https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/09/casadelalluvia-1.jpg)

Arquitectura Expandida est née en 2010 à Bogotá (Colombie) comme un point de rencontre pour partager les expériences et les préoccupations liées à l’action militante en contexte urbain. Ces rencontres ont progressivement donné naissance à un collectif qui aide des communautés d’habitants à prendre en charge la gestion politique, sociale et culturelle de leur territoire, notamment grâce à la construction d’espaces communs. Au moment de l’interview (en juin 2018), plusieurs membres du collectif terminaient le projet “COMMUNauté” dans le quartier du Chêne pointu, dans le cadre d’une résidence artistique aux Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois et de l’exposition Cosmopolis#1 : Collective Intelligence, qui s’est tenue au Centre Pompidou, à Paris en 2017.

![Arquitectura Expandida, <i>Casa de la Lluvia (de ideas)</i> [Maison de la pluie (des idées)]. San Cristóbal, Bogotá, Colombie.](https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/09/casadelalluvia_2.jpg)

Arquitectura Expandida : « Dans la pensée de Matta-Clark, il y a plusieurs choses sur lesquelles nous nous retrouvons en effet. Depuis la naissance du collectif, l’objectif a été de brouiller les frontières entre les disciplines, que nous voyons souvent comme des accidents de l’histoire, mais qui ont pourtant un impact considérable sur nos vies quotidiennes et sur la gestion politique et sociale. Notre travail consiste à amener de l’autogestion, de l’autoconstruction, pour que les gens puissent être acteurs de leur territoire… En général, sur le positionnement, la philosophie des projets, tout le monde est d’accord — y compris les institutions. Personne ne dit qu’il faut gentrifier un quartier. La participation à l’espace public, c’est la démocratie. Les problèmes commencent avec la façon de faire, avec les moyens et les outils qui sont choisis. La casa de la lluvia (la maison de la pluie) par exemple, est une salle commune qui héberge une bibliothèque. Cela fait six ans qu’elle existe (depuis 2012), et c’est devenu un lieu symbolique pour sept quartiers. En 2015, le terrain a été viabilisé, c’est-à-dire qu’il est passé de terrain agricole à terrain constructible, et le lieu s’est transformé en symbole de contestation, car tous les habitants s’opposaient à la démolition de la structure que nous avions construite avec eux. Ils se disaient : “s’ils démolissent la bibliothèque, ils vont démolir ma maison, et personne n’en aura rien à faire”. La viabilisation des terrains a toujours des conséquences, qu’elles soient liées à la protection de l’environnement ou à la prévention des risques, et la moitié du quartier peut se retrouver expulsée. Les habitants font face à ces situations en faisant preuve de beaucoup de solidarité. »

![Arquitectura Expandida, <i>Casa de la Lluvia (de ideas)</i> [Maison de la pluie (des idées)]. San Cristóbal, Bogotá, Colombie.](https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/09/lacasadela_lluvia_3.jpg)

Arquitectura Expandida : « Le collectif est né à Bogotá comme quelque chose de naturel, avec une logique locale très claire. Il y a un besoin urgent d’autogestion de la part des habitants, et ce, pour différentes raisons : historiques, à cause de l’absence criante de l’État, mais aussi parce que le territoire lui-même s’est autoconstruit. En Colombie, la logique de création de la ville est traditionnellement celle de l’urbanisation pirate. Quand l’État arrive avec des procédures de viabilisation, cela entraîne également une rénovation urbaine, avec la valorisation stratégique des terrains et le marché immobilier qui les accompagne. Surgissent alors des luttes pour le territoire, pour le droit à ne pas être expulsé, mais aussi pour le droit d’avoir des équipements publics... Nous rejoignons ces associations de voisins pour aider à l’autoconstruction d’un espace commun, qui répond purement à un besoin. Côté conception, on ne se complique pas la vie, nous utilisons les ressources disponibles. L’autoconstruction se fait avec les habitants du quartier, nous ne sommes qu’un acteur de plus, et nous essayons de lisser les différences, car il y a toujours des conflits. Nous parlons de “résistance créative », car il s’agit d’offrir des alternatives à partir de la résistance, mais en faisant quelque chose de bien, car il s’agit de projets sensibles et qui durent longtemps. Nous ne coupons jamais les liens avec les projets, même si ce sont les habitants qui les gèrent en toute autonomie. Lorsque le quartier doit être viabilisé, ce qui peut être un processus très pervers, il faut être là pour les aider. »

Arquitectura Expandida : « Ce genre de projets permet de nous financer, car à Bogotá, nous ne facturons pas d’honoraires. Nous vivons indirectement de notre travail, à travers les conférences, les expositions... Exemple : le cinéma communautaire de Ciudad Bolivar, à Bogotá, a été partiellement financé grâce à une exposition au Design Museum à Londres à laquelle nous avons participé. Mais les appels à projets internationaux posent en général plus de problèmes, car nous ne sommes plus dans notre environnement. Au Chêne pointu et lors de la résidence aux Ateliers Médicis, nous devions réaliser du mobilier public. Pour nous, il s’agit en fait de mettre en place des “provocations tactiques” où il faut entamer des négociations dans la ville. Quand on arrive dans un quartier, il faut beaucoup observer, tout en faisant preuve de beaucoup de prudence et de respect. Il faut être moins professionnel, voir les choses sous l’angle de la vie quotidienne. Tout est très empirique, c’est la méthode “essai-erreur”. À Bogotá, notre praxis est très claire. Quand nous allons ailleurs, nous cherchons à ne pas être trop invasifs, à beaucoup parler aux gens. Nous n’hésitons pas à rester très tard sur place, car c’est là que se passent les choses. Nous n’essayons pas de répondre à une commande au pied de la lettre, nous tentons plutôt de la remettre en question. Aux Ateliers Médicis, nous avons conçu le mobilier qui est installé devant le bâtiment, mais nous n’avons pas conçu de stratégie pour le faire, et nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour faire la médiation nécessaire avec le public. On ne peut pas mettre “la ‘haute’ culture à l’intérieur et les enfants dehors”, il faut aller au fond des choses. Les quartiers périphériques de n’importe quelle ville du monde ont un sens de la territorialité très fort, car ils subissent une exclusion historique. Leurs habitants voient ce territoire comme le leur, et la première chose qu’ils vont se demander, c’est “qu’est-ce que tu fais là ?” La complexité de ces dynamiques spatiales doit être comprise. »

Ces dernières années et dans plusieurs disciplines, de nombreux projets ont remis en cause les pratiques conventionnelles de l’architecture et de l’urbanisme. À de multiples occasions, le rythme soutenu de la croissance urbaine, entre autres facteurs, a poussé l’architecture et l’urbanisme à négliger les besoins des habitants, délaissant les services essentiels qu’ils doivent apporter à la population et provoquant un renforcement des inégalités sociales. La réflexion sur la ville et sur les modes d’habitation, par sa forte nature politique, a été étroitement liée aux luttes sociales et a donc très souvent remis en question les pratiques de l’urbanisme. Des phénomènes théorisés comme la « gentrification » ou la « mise en tourisme » sont devenus des problèmes graves et répandus, affectant très sérieusement des villes du monde entier. Les habitants des quartiers concernés, rassemblés en collectifs et en associations, se sont mis à lutter contre ces phénomènes, et quelques municipalités ont également pris conscience des préjudices engendrés. Ces problématiques autour des façons de gérer l’espace public, de construire et d’habiter la ville ont aussi été abordées par les artistes. À travers leurs œuvres, ils revendiquent des espaces habitables, publics, sûrs, souples et libres de toute hiérarchie, avec la volonté de créer une esthétique inspirée de la réalité quotidienne et de réfléchir collectivement à des idées constructives et organisationnelles ouvertes à toute la société.

Dans les années 1960 et 1970, des architectes et des collectifs — comme Robin Evans ou Archigram — critiquent le Mouvement moderne pour sa vision unique de l’architecture et affirment la nécessité de s’éloigner de sa vision utilitaire. L’époque connaît aussi une revalorisation de formes constructives alternatives, moins agressives face à l’environnement et à la société. On cherche alors à comprendre les constructions non conventionnelles et à en tirer des leçons, à expérimenter à partir de leurs formes et de leurs esthétiques, et à analyser la manière de les intégrer au sein d’une urbanisation formelle. Le monde de l’art s’intéresse particulièrement à l’« architecture sans architectes », comme lors de l’exposition Architecture without Architects qui se tient en 1964 au Museum of Modern Art (MoMA) de New York. Son commissaire, Bernard Rudofsky, tente de montrer les avantages de l’architecture vernaculaire. Ce type de constructions — également baptisé architecture rurale, architecture spontanée ou traditionnelle — répond à des objectifs et à une volonté venant d’un groupe et non pas d’un seul individu, d’un expert ou d’un architecte de référence. Cet aspect collaboratif va revivre grâce à des tendances et des idées architecturales et urbanistiques alternatives qui encouragent la construction participative, et qui connaissent actuellement une période remarquablement prolifique.

À la même époque, de nombreuses villes encore industrielles subissent une reconversion brutale qui provoque des mutations sociales au sein de leur trame urbaine. À New York, lors d’un plan de réaménagement de la ville particulièrement violent, la municipalité abandonne délibérément les immeubles du sud du Bronx, causant le démantèlement de la structure urbaine de ce quartier. De nombreux mouvements de contestation s’élèvent contre ce plan de réaménagement, comme celui mené par Jane Jacobs, pionnière de l’urbanisme participatif opposée à la transformation de Greenwich Village ou à la construction de l’autoroute urbaine du Lower Manhattan. C’est dans ce contexte new-yorkais et à travers une pratique artistique que Gordon Matta-Clark joue un rôle important dans l’interprétation des modèles architecturaux et urbains qui dominent alors. Il estimait que le citoyen moyen n’était pas pris en compte, ce qui entraînait l’échec des politiques sociales. L’artiste voyait les espaces comme des lieux non pas fixes, mais fluctuants, et il plaidait pour la participation des habitants dans le renouvellement de la ville.

Bien que Gordon Matta-Clark n’ait jamais fondé d’école, et même s’il n’est pas considéré comme une figure majeure de l’architecture, au fil du temps, il a pourtant bien contribué à l’expression d’une problématique et à l’émergence d’une nouvelle façon de penser. Les répercussions de son travail sont indéniables, car il a inspiré de nombreux architectes et artistes. Délibérément ou non, on retrouve fréquemment sa philosophie dans des œuvres contemporaines du monde entier. La liste des artistes qui partagent une vision de l’espace urbain similaire ou proche de la sienne est longue. On peut notamment citer son contemporain Robert Smithson, américain lui aussi, et des artistes actuels comme le brésilien Marlon de Azambuja, la portugaise Fernanda Fragateiro ou le français Michel Le Belhomme. En termes de praxis, de très nombreux collectifs ont fait confiance à la capacité qu’ont les citoyens de définir les usages et les fonctions des espaces et des bâtiments, du collectif anglais Assemble jusqu’au studio espagnol de Santiago Cirugeda, en passant par les espaces communs temporaires conçus par les français Yes We Camp. Curieusement, ce genre de pratiques a réussi à entrer dans les musées et dans les milieux de l’art contemporain. Les maquettes, les plans et les recettes urbaines de l’équipe de Santiago Cirugeda ont par exemple été exposés dans plusieurs musées, et en 2015, le groupe Assemble a reçu le prix Turner, qui récompense tous les ans des artistes britanniques de moins de cinquante ans.

Cet article se penche particulièrement sur le travail de cinq artistes et de deux collectifs qui, à travers leurs interviews respectives, nous aident à comprendre aujourd’hui l’œuvre de Gordon Matta-Clark, dont on constate la pertinence face aux manières de concevoir les villes contemporaines. Les collectifs Arquitectura Expandida, Col·lectiu Punt 6, et l’artiste Lara Almarcegui agissent sur (ou laissent faire) la réalité et l’espace construit, en favorisant des pratiques collaboratives, démocratiques et collectives dans l’environnement urbain. Les artistes Abraham Cruzvillegas, Nazgol Ansarinia et Les Frères Chapuisat, quant à eux, élaborent également un discours critique contre les méthodes dominantes, mais ils le font à travers une pratique métaphorique qui relève d’un terrain plus strictement artistique.

Erika Goyarrola Olano, août 2018

Traduction de l’espagnol : Aurélien Ivars

Jane Jacobs, The Death and Life of Great Amercian Cities

Real Properties: Fake Estates / (e)space & fiction

Arquitectura expandida

Nazgol Ansarinia / green art gallery

Lara Almarcegui / Galerie mor charpentier

Abraham Cruzvillegas / galerie Chantal Crousel

Col·lectiu Punt 6

Les Frères Chapuisat

Collectif Assemble

Recetas Urbanas

Yes We Camp