Archive magazine (2009 – 2021)

Sébastien Marot : Rope Bridge, feux croisés – trois phares de Gordon Matta-Clark

Mon premier contact avec l’œuvre de Gordon Matta-Clark remonte à Conical Intersect. On est en 1975 – j’ai donc 14 ans – et c’est un bref article dans je ne sais plus quel canard, illustré d’une photo qui montre ce vaste trou circulaire dans la matière grise d’un vieil immeuble parisien.

“There is something near to human anguish which is the object of our search. Home is search, mother home and the rest, well something that tries to be alone hating itself. I have told myself in less true moments that I never had a real home, but now I understand the confusion. There is a deeply rooted notion that home, the need and search of man, must be a place. The idea of where one’s soul was made continues to be misassociated with a physical material location. In this sense, the wrong one, I never had a home. New York is a cradle for dead babies and has no lullaby. The city never allowed me to understand what I had; it was only a fascinating toy to distract a wounded child. Now I know; home is 107 west 11th street, but it is no longer a place. The finely calibrated address does not mark position but rather packages time. By this I mean place has become an orientation in time and not one in space. In any event my home was with you and with you was at 107 west 11th street.” Gordon Matta-Clark, Lettre à sa mère, envoyée de Paris le jour de noël 1963, Archives GMC Centre Canadien d’Architecture, Montréal.

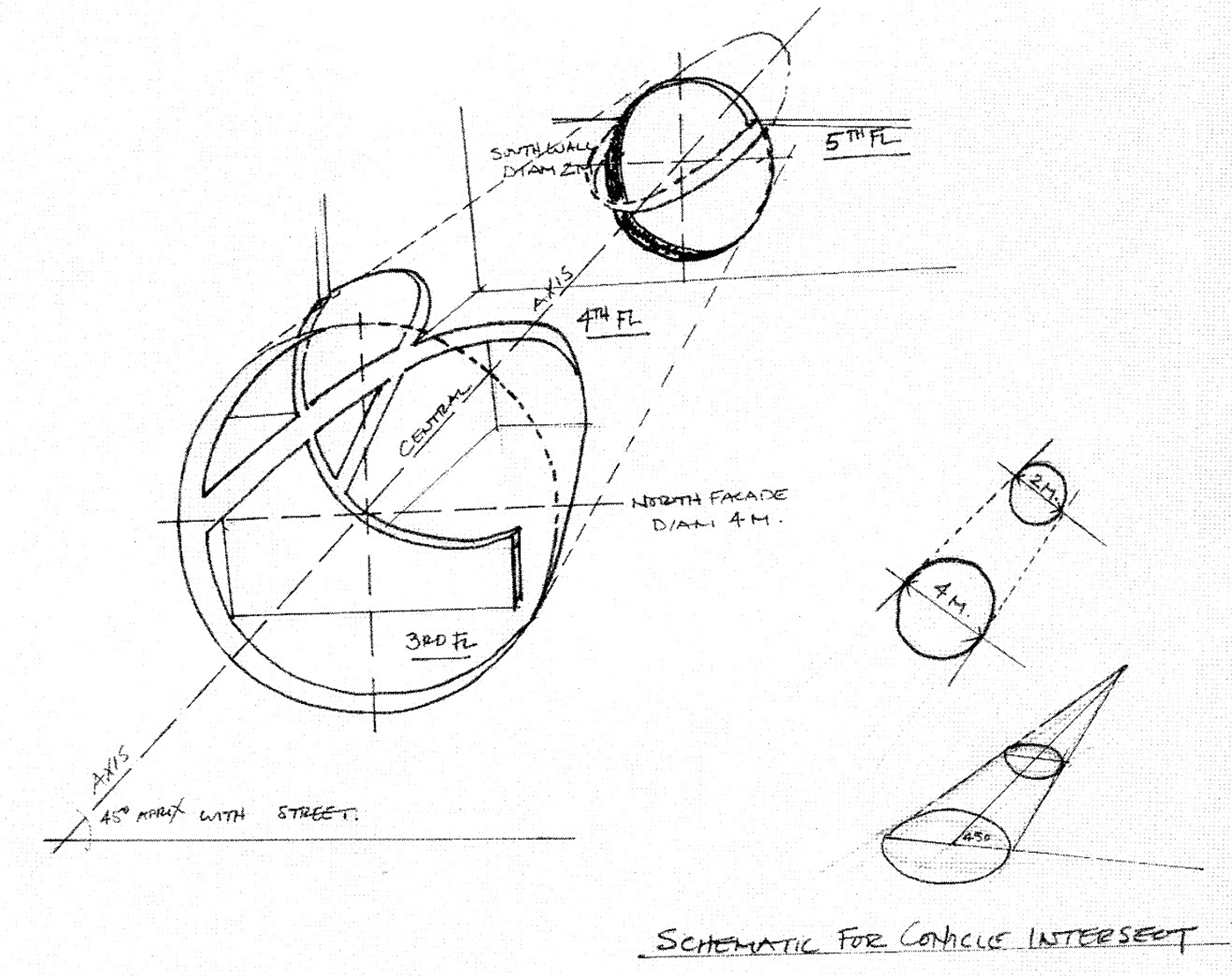

Mon premier contact avec l’œuvre de Gordon Matta-Clark remonte à Conical Intersect. On est en 1975 – j’ai donc 14 ans – et c’est un bref article dans je ne sais plus quel canard, illustré d’une photo qui montre ce vaste trou circulaire dans la matière grise d’un vieil immeuble parisien. Dans mon souvenir, le ton de l’article est plutôt goguenard, genre : « les soi-disant artistes ne savent vraiment plus quoi faire pour attirer l’attention ». Mais l’image s’incruste, en s’associant au spectacle d’un chantier de démolition qui m’avait fasciné quelques temps auparavant. À l’époque, à Paris, on démolissait les immeubles au pendule, avec une grosse sphère d’acier ou de fonte, accrochée au bout d’un câble, et qu’une sorte de grue balançait contre les parois et les structures des bâtiments. Le truc était comme la lente gigue d’un globe oculaire, le ballet désastreux d’une planète désorbitée, propre à figer sur le trottoir une multitude de passants médusés par un avatar d’exécution capitale. Des heures, j’avais contemplé cette danse macabre sur un îlot voisin du centre sportif où notre collège nous envoyait pour les cours de piscine, ainsi séchés dans des nuages de poussière. Et j’avais pu constater que, lorsque le gros boulet donnait en plein dans la surface d’une paroi en brique ou en plâtre, il pouvait y pratiquer des orifices parfaitement circulaires de ce genre. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, le seul nom de Gordon Matta-Clark (un patro-matronyme de batteur, avec sa sonorité de microcataclysme: boum boum patatrak) me transporte immédiatement, non pas du tout rue du Renard, sur la placette qui sépare Beaubourg du Quartier de l’Horloge, mais quelque part sur l’asphalte de la rue Eblée, dans un quartier que l’artiste ne dut pas beaucoup fréquenter alors et où je ne suis moi-même pratiquement jamais repassé depuis.

Vingt ou vingt-cinq ans plus tard, je tombe sur l’excellent catalogue de la grande rétrospective que le Museum of Contemporary Art de Chicago avait consacrée à Matta-Clark en 1985, à peine sept ans après sa disparition prématurée : un modèle de publication soignée qui, pour documenter la trajectoire d’une comète (ou l’épiphanie d’un artiste « à travers une assez courte unité de temps »), combinait la présentation chronologique des œuvres ou de leurs traces (toutes accompagnées de notices extrêmement claires et précises) avec une constellation de témoignages de gens (amis, artistes) qui l’avaient vu passer ou qui étaient entrés un temps dans sa danse1. Car Matta-Clark, s’il fallait le définir d’un mot, fut sans doute d’abord cela : un danseur, c’est-à-dire un corps, à la fois grave et léger, agile et pensif, un passe-muraille habile à éprouver, traverser et télescoper les parois et les plans, solides ou mentaux, entre lesquels « nous vivons, en enfants perdus, nos aventures incomplètes ». Là, en épluchant les pages de ce livre, puis celles du catalogue de l’exposition de Valence, qui avait entre temps permis d’épaissir le dossier (et le mystère), ce sont des journées entières que j’avais passées à m’abîmer dans les résonances de cette singulière aventure2. De toutes les images contenues dans le corpus construit par ces deux formidables ouvrages, la plus énigmatique à mes yeux était la première : une simple photographie, sobrement légendée Rope Bridge, Ithaca Reservoir, New York, 1968, où l’on distinguait en effet, sur un fond sylvestre de cataracte plongeant dans un chaos de neige et de roche, la frêle silhouette d’une passerelle de cordes tendue au-dessus de l’abîme. Apparemment, c’était sur cet étrange campus de Cornell, perché dans les confins ruraux de l’État, que l’aventure de l’artiste, pourtant très urbaine, ou sub-urbaine, s’était d’abord nouée. En tout cas, c’était là que l’étudiant architecte fraîchement diplômé, en s’attardant dans le paysage de son Alma Mater, s’était arrangé pour échapper, avec les moyens du bord, aux codes, limites et attendus de sa « vocation ». En y repensant, je me rends compte que c’est largement à cause de cette photographie, et pour tâcher d’élucider son énigme, que je suis moi-même parti enseigner deux ans à Cornell (en 2002) avant d’atterrir pour une autre année au Centre Canadien d’Architecture de Montréal, où j’avais appris (courtesy Jane Crawford) que les archives de l’artiste était désormais déposées.

C’est donc sur cette image que j’aimerais revenir ici, pour tâcher d’en extraire une sorte de triangulation du phénomène Matta-Clark.

1. Architecture : Colin Rowe, l’oncle

Cette année 1968-69 est la sixième que Gordon Matta-Echaurren passe à Ithaca, sur le campus de Cornell, où rien ne le retient plus pourtant, puisqu’il a terminé ses études d’architecture en obtenant assez brillamment son diplôme quelques mois auparavant. Ce choix de demeurer là, quand tous ses camarades ont pris la tangente, parait assez surprenant quand on sait que ce n’est qu’à contrecœur qu’il s’était résigné, en 1962, à s’exiler dans ce campus qui lui était apparu comme une « prison on a hill », et où il avait bien failli ne jamais revenir lorsque, l’année suivante, un accident de voiture l’avait amené à interrompre son cursus et à passer plusieurs mois à battre la campagne à Paris, dans l’orbite surréaliste de son père. Seulement voilà, dans l’esprit du surréaliste chilien (lui-même architecte de formation, et qui avait travaillé un temps dans l’atelier de Le Corbusier à Paris), c’est dès le berceau que les cartes avaient été distribuées à ses deux jumeaux : à Batan l’imagination et la fibre artistique, à Gordon le sens des responsabilités et la tête sur les épaules. Le surmoi l’avait donc emporté, mais dans sa détermination à tourner la contrainte en avantage, le jeune homme avait profité à fond des ressources d’un département d’architecture alors en pleine ébullition. Il faut en effet rappeler que les années que Gordon Matta-Clark aura passées au département d’architecture de Cornell sont justement celles où celui-ci, sous la houlette de Colin Rowe et des “Texas Rangers”, devient la Mecque du “space talk” et d’une Corb Academy qui s’applique, en mobilisant tout l’héritage des théories gestaltistes (la dialectique fond/figure, etc.), et toute la jurisprudence de l’histoire de la discipline, à décortiquer les syntaxes et la grammaire spatiale de l’architecture moderne, et à soumettre sa réduction fonctionnaliste, en particulier dans le champ de l’urbanisme, à la critique « contextualiste » la plus vigoureuse3.

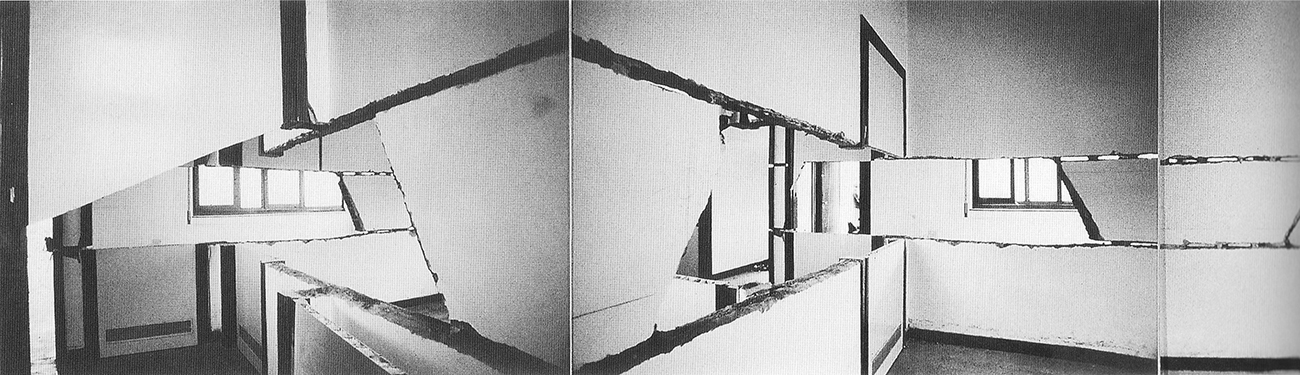

Prétendre, comme l’ont fait certains critiques, que l’œuvre ultérieure de Matta-Clark, en particulier ses découpes ou ses extractions anarchitecturales à l’intérieur de bâtiments abandonnés ou promis à la démolition, seraient l’expression d’une révolte contre l’architecture, et contre l’enseignement reçu à Cornell, c’est faire bon marché de tout ce que ces interventions doivent explicitement aux leçons apprises pendant toutes ces années4. Certes, on sait que les études d’architecture de Matta-Clark ne furent pas celles d’un disciple, loin de là, et qu’elles s’accompagnèrent de tensions, et d’une distance critique marquée vis-à-vis du formalisme ou de la discipline quasi militaire ou religieuse des Texas Rangers. Mais d’un autre côté, on ne peut qu’être frappé de la façon extrêmement précise avec laquelle ces interventions anarchitecturales paraissent transposer les instruments d’analyse et de projection déployés à Cornell en moyens de dissection anatomique destinés à extraire, en les révélant, le plan (A W-Hole House: Roof Top Atrium et Datum Cuts, Gènes 1973), la coupe (Splitting, NJ, 1974), l’élévation (Bingo), les séquences ou les axonométries (Conical Intersect, Paris 1975) de bâtisses existantes. Même les fameux exercices de conception inventés par les Texas Rangers, comme le Nine Square Exercise, allaient donner lieu à leur transposition déconstructiviste (Bingo, Niagara Falls, 1974).

On aurait donc tort de n’entendre que d’une oreille certaines déclarations que l’artiste fit plus tard sur son expérience d’étudiant en architecture à Cornell. Lorsqu’il déplore par exemple, dans une interview, « le formalisme de surface » qui régnait dans la pédagogie des Texas Rangers, et la façon dont il évacuait le sens de l’ambiguité des structures et des lieux, soit précisément cette qualité qu’il s’attachait depuis à produire, lui, dans ses interventions5, on peut bien sûr voir dans cette déclaration un rejet en bloc de sa formation, assorti d’un clin d’oeil à Robert Venturi, et à son Complexity and Contradiction in Architecture (1966). Mais Matta-Clark ne pouvait pas ignorer que, bien avant Venturi, c’était Colin Rowe lui-même qui avait chanté les vertus de l’ambiguité (entre vide et plein, fond et figure, etc.), tant pour célébrer le génie des meilleurs architectes modernes (et en particulier de Le Corbusier) que pour critiquer la faiblesse de leur urbanisme (et en particulier de celui de Le Corbusier). La critique que Matta-Clark adresse à l’école de Cornell est donc surtout une critique d’initié, qui reproche à ses représentants d’avoir été insuffisamment fidèles à leur propre inspiration, de s’être arrêtés en chemin, et cantonnés dans les limites professionnelles de l’architecture et de l’urbanisme, c’est-à-dire dans un contextualisme de surface. Aussi Spyros Papapetros a-t-il parfaitement raison de présenter Matta-Clark comme un « fils prodigue » de Colin Rowe, c’est-à-dire « comme l’un des émules formalistes, certes original, du théoricien de l’architecture »6. Si Colin Rowe avait magnifiquement su transposer le génie moderne de l’ambiguité depuis la peinture vers l’architecture (avec son concept de « transparence phénoménale »), et s’il s’employait alors à poursuivre cette transposition dans le champ de l’urbanisme (avec ses stratégies de collage et de bricolage)7, son ex-élève entendait manifestement pousser l’aventure plus loin, et avec d’autres moyens, dans l’épaisseur des sites et des situations.

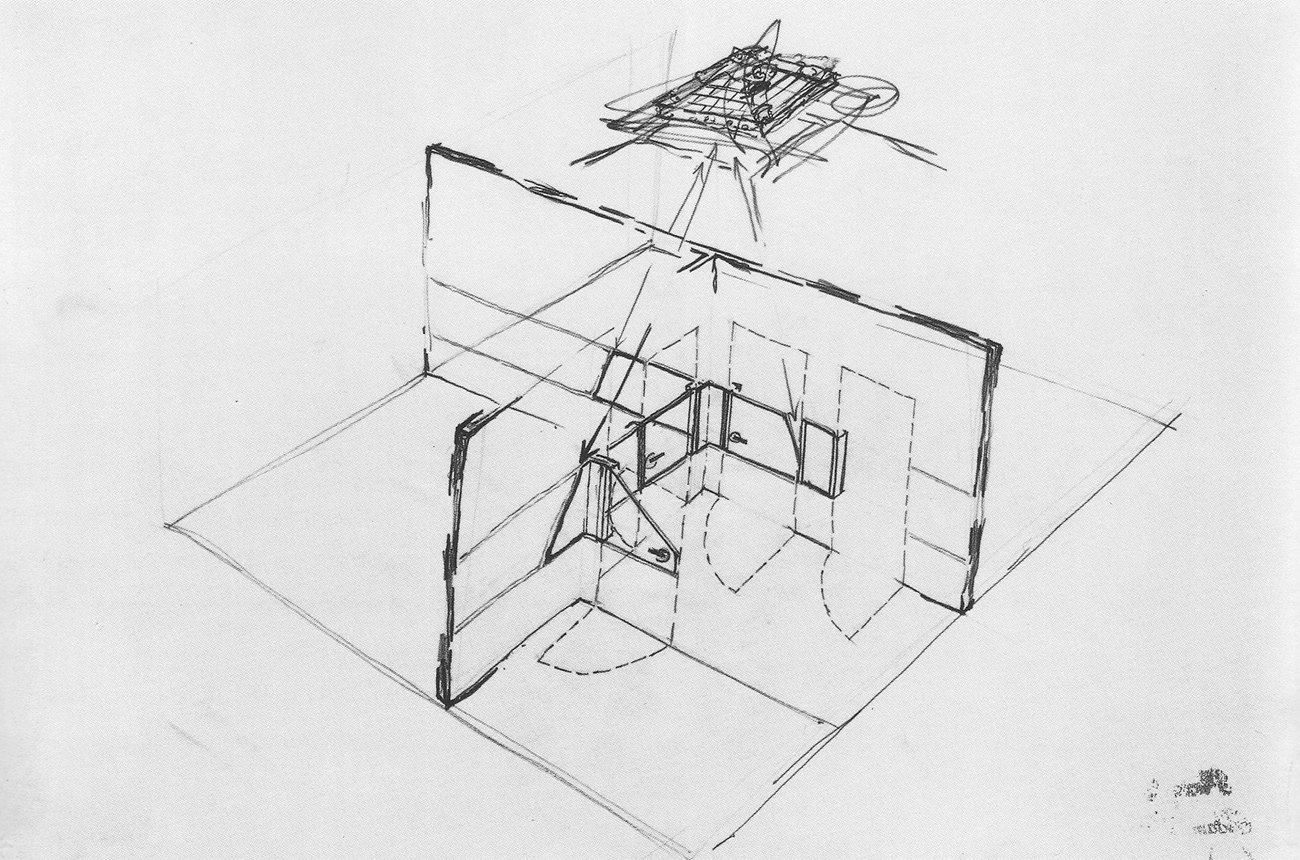

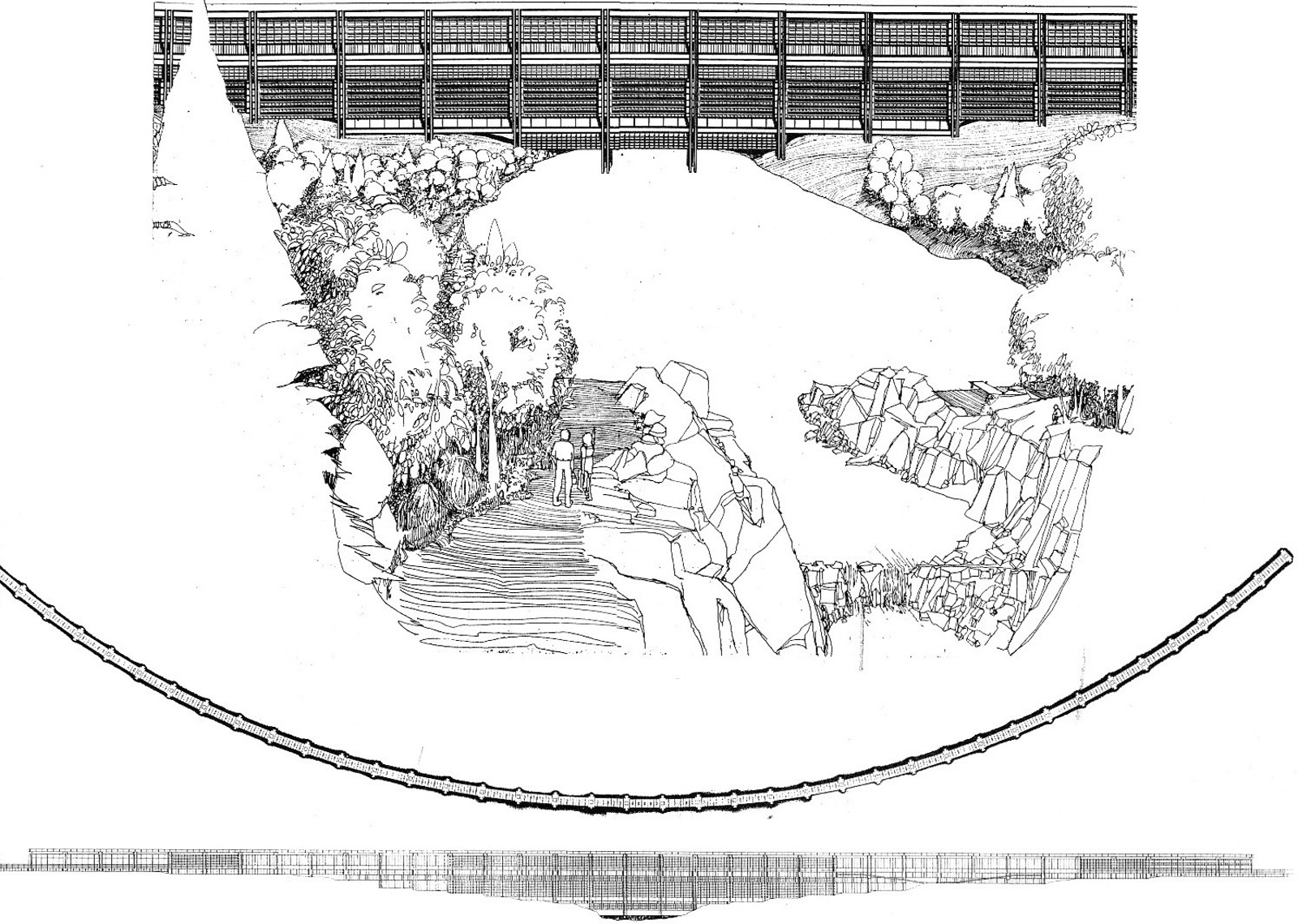

Ces considérations jettent sans doute un premier éclairage sur le sens de Rope Bridge, qui est évidemment une allégorie du passage, et de l’abîme que le jeune homme franchit cette année-là – entre les attendus de sa formation d’architecte et une aventure artistique « qui ne sera plus dictée que par ma propre fantaisie » – mais qui est aussi, dans son périlleux minimalisme, l’expression d’un contextualisme poussé à son extrême limite : une architecture de nerf, purement adjective d’un site à couper le souffle… et qu’il n’a sans doute pas choisi au hasard. Car cette année de rabe où il s’attarde sur le campus de Cornell, en partageant son temps comme assistant des départements d’architecture et de sculpture, et en travaillant sans grande conviction pour les services d’urbanisme de la ville voisine de Binghampton, est aussi une année pivot dans l’histoire du collège d’architecture, marquée par une polémique qui va durablement polariser ses enseignants en deux camps. La cause de ce schisme naissant est l’arrivée d’un nouveau professeur en la personne de l’architecte allemand Oswald Mathias Ungers, ex recteur du collège d’architecture de la TU de Berlin, que Colin Rowe a fait recruter pour diriger le département. Et son détonateur est le premier projet que ce chef de file du néorationalisme a conduit avec ses étudiants au printemps 1968. Dans la lignée de la pédagogie qu’il venait de mener à Berlin, entièrement focalisée sur l’exploration et le télescopage des ingrédients programmatiques de la Grossstadt, Ungers, au grand dam des contextualistes, avait fait travailler ses étudiants de Cornell sur un projet de « désenclavement » d’Ithaca à partir de méga-infrastructures qui, superposant voies rapides, logements, activités et commerces, étaient projetées à travers la ville et les gorges des environs. Et parmi les images que les étudiants avaient produites à cette occasion, la plus emblématique montrait la chose franchir la gorge de Six Mile Creek où elle se dressait comme un mur de barrage au dessus du Grand Réservoir.

Que le jeune Matta-Clark, en avatar d’Iroquois, ait précisément choisi ce même site, assez éloigné du campus, pour y tendre à bloc sa fine passerelle de corde, n’est donc sans doute pas une simple coïncidence. Peut-être souhaitait-il démontrer que la puissance du projet était d’abord dans le site, et qu’avec une radicale économie de moyens (mais sans doute un peu plus d’audace) on pouvait y ménager de tout aussi saisissants court-circuits… D’après un camarade d’études qui fut l’un de ses proches amis à Cornell, les projets de Gordon Matta étaient “toujours très simples, purs, sans la moindre ligne superflue”. En tant que geste d’adieu à ses études et à la profession d’architecte, Rope Bridge raffine à l’extrême cette signature.

Si Matta-Clark, comme nous venons de le voir, a largement profité des ressources intellectuelles et académiques du département d’architecture de Cornell, où il fut un étudiant plus que remarqué, il est clair qu’il ne s’en est pas non plus contenté. Dès 1965, comme en témoigne sa correspondance avec sa mère, il a suivi plusieurs autres enseignements et, stimulé par les cours d’une jeune historienne d’art férue d’art contemporain (LeGrace Benson), s’est passionné pour la sculpture: « my passions this term are design and sculpture. It is as though I had been waiting all this time (life) to discover sculpture. It is becoming a complete obsession »8. À ses yeux, les cartes n’ont pas été distribuées aussi simplement que dans l’esprit de son père, et c’est probablement au cours de ses dernières années à Cornell que ces intérêts parallèles (pour l’architecture et la sculpture) ont commencé à se télescoper et à le mettre sur la piste d’un croisement inédit. Comme il le dira dans l’une de ses dernières interviews : « My initial decisions were based on the avoidance of making sculptural objects and an abhorrence of flat art. Why hang things on a wall when the wall itself is so much more a challenging medium? It is the rigid mentality that architects install the walls and artists decorate them that offends my sense of either profession. »9 Enfin, au-delà de l’architecture et de la sculpture, une troisième passion paraît avoir attaché Matta-Clark à Cornell, comme elle avait attaché beaucoup d’autres professeurs ou étudiants avant lui – par exemple Vladimir Nabokov, Thomas Pynchon ou Richard Farina – à savoir l’extraordinaire paysage de ce campus et de ses environs. Très vite après son retour à Ithaca en 1964, il semble que la « prison sur la colline » se soit amplifiée et métamorphosée à ses yeux en une sorte de pays, de monde, de Thélème rurale et cosmopolite dont il n’a cessé dès lors d’explorer les plis et les confins : lacs, gorges, forêts, villages, parcs, collines, etc. En 1968, cette matrice géographique, où il a manifestement contracté un intérêt latéral pour l’art ou l’architecture de paysage10, est devenue son terrain de jeu et quasiment son atelier. Et les deux médiums dont il va se servir pour l’arpenter sont d’une part des boyaux de plastique qu’il gonfle au moyen d’un aspirateur inversé, et de l’autre… des cordes. Quant aux premiers, il paraît surtout y avoir recouru pour matérialiser, pour mouler l’air, l’espace ou les vides des pièces ou des édifices dans lesquels il les introduit, comme s’il s’agissait de tirer, à la manière d’un Luigi Moretti, le négatif, ou l’empreinte volumétrique des entrailles (couloirs, trémies) de ces bâtiments. On connaît ces interventions grâce à quelques témoignages oraux, dont celui de LeGrace Benson, qui a raconté comment, un beau jour, son jeune étudiant et ami avait ainsi investi sa maison de Cayuga Street dont tous les occupants avaient été progressivement expulsés par l’inflation de ces blobs et boyaux. Quant aux cordes, c’est plutôt au grand air qu’il semble les avoir transportées pour bricoler toutes sortes d’échelles et de réseaux dans les arbres ou les gorges du pays de Cornell, et pour y machiner ces architectures de danseur, de singe ou d’acrobate dont le seul témoignage visuel qui nous soit resté sont deux photographies de Rope Bridge11.

2. Earth Art : Robert Smithson, le grand frère

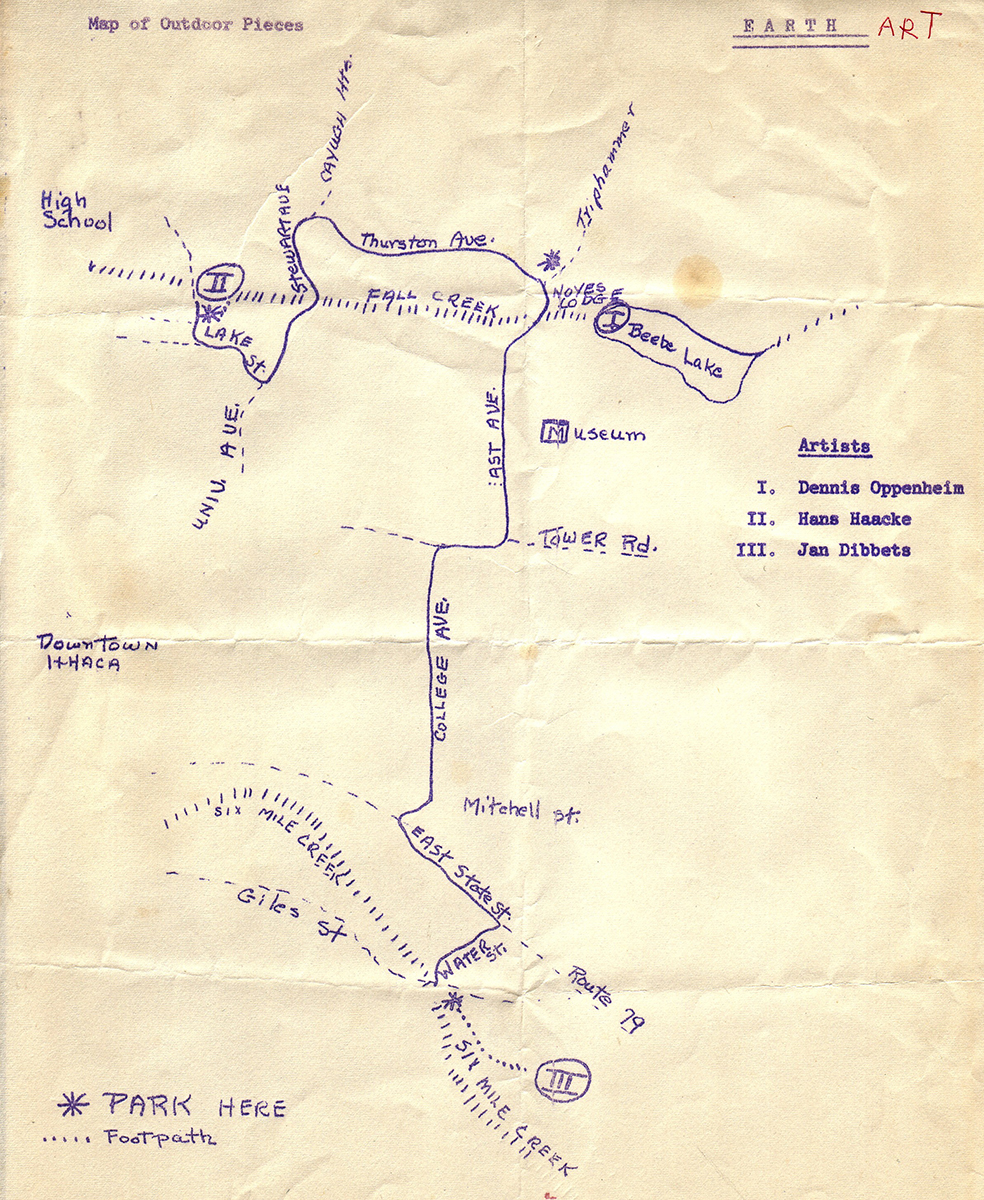

Mais si Rope Bridge peut effectivement être regardé comme l’acte de baptême de l’artiste, c’est aussi à la faveur d’une curieuse ruse de l’histoire. Car cette année de latence où le jeune homme amorce sa métamorphose dans le pays de Cornell est justement celle où toute une jeune génération d’artistes va se donner rendez-vous là-bas pour un évènement destiné à marquer les annales de l’art contemporain: l’« Earth Art Show ». Imaginé conjointement par Willoughby Sharp et par Thomas Leavitt, alors directeur du musée de Cornell, le principe de cet événement est simple : inviter à Cornell, pour une exposition collective, à la fois indoor et outdoor, quelques-uns des jeunes artistes qui ont entrepris de transgresser le cadre et les limites physiques de l’institution muséale, et dont plusieurs vont devenir les phares d’un mouvement auquel la critique finira par donner le nom de Land Art. À l’invitation qui leur est adressée sont donc joints non seulement un plan du musée et de ses galeries, mais une carte du campus et de la région. Le flair des commissaires est plutôt bon puisque parmi la dizaine d’artistes qui va répondre à l’appel on trouve Dennis Oppenheim, Walter De Maria, Gunther Uecker, Jan Dibbets, Richard Long, Hans Haacke, Robert Morris, Michael Heizer, et, last but not least, Robert Smithson. Tandis que la plupart se “contenteraient” de réaliser dans le musée des installations faites de terre, de sable ou de minéraux et matériaux importés de l’extérieur (Uecker, Morris, De Maria), ou au contraire d’y documenter des interventions réalisées principalement dehors (Long, Heizer, Dibbets), certains d’entre eux (Oppenheim, Haacke, et surtout Smithson) allaient se saisir de l’occasion pour opérer de singuliers courts-circuits entre dehors et dedans, site et non-site.12

La question de savoir quand le jeune Matta-Echaurren commence à être impliqué dans l’organisation ou la préparation de cette exposition qui se tient en février-mars 1969, mais qui est dans les tuyaux dès l’été 1968, relève de la pure conjecture. Mais étant donné son background, ses intérêts et sa position d’assistant au département de sculpture à l’époque, il est fort probable qu’il ait été assez rapidement mis au parfum et que ce projet soit l’une des raisons fortes qui l’ont convaincu de demeurer encore quelques mois à Cornell. Ce qui est sûr en tout cas, c’est qu’à compter de janvier 1969, lorsque les artistes arrivent à Ithaca pour réaliser leurs œuvres et leurs interventions, il est, ne serait-ce qu’à titre d’assistant anonyme, omniprésent. Plusieurs photographies ont été retrouvées qui le montrent ainsi piochant la terre pour Jan Dibbets dans Six-Mile Creek, assistant Dennis Oppenheim sur la glace de Beebe Lake ou aidant Hans Haacke à tendre, à travers la cascade de Fall Creek, une corde qu’il a certainement fournie lui-même à l’artiste pour l’occasion13. Enfin, et surtout, on sait grâce à plusieurs témoignage qu’il collabora de près avec Smithson sur ses propres interventions. En somme, il faut se rendre à cette évidence que Gordon Matta-Clark fut un artisan majeur de l’« Earth Art Show », non seulement par la générosité avec laquelle il seconda les artistes les plus aventureux de cette exposition, mais aussi parce qu’il fut sans doute leur hôte et leur guide dans ce pays de Cornell qu’il connaissait mieux que personne. Dans ce contexte, où plusieurs autres témoignages (de Willoughby Sharp ou de Dennis Oppenheim) montrent que le jeune homme fut immédiatement adopté comme un frère par les artistes de l’exposition, tout porte à croire que Rope Bridge fut réalisé comme une sorte de contribution latérale à l’« Earth Art Show », et comme un hommage à la géographie du pays de Cornell que lui aussi allait enfin quitter, dans le sillage de ses nouveaux amis.

De toutes les interactions qu’il a pu avoir avec eux, la plus déterminante et la plus fertile, quand on considère la suite de sa trajectoire comme artiste, est sans aucun doute la relation qu’il a nouée avec la personne et le travail de Robert Smithson. Il faut rappeler que ce dernier, lorsqu’il se rend une première fois à Ithaca en octobre 1968 pour réfléchir à sa participation à l’« Earth Art Show », est engagé depuis plusieurs mois dans la production de non-sites, qu’il définit alors comme des « tableaux logiques en trois dimensions » de sites marginaux (« out of sight, out of mind »), la plupart du temps suburbains et plus où moins abîmés par l’industrie (mines abandonnées, etc.)14. Ces tableaux – des dispositifs ou installations combinant des matériaux récupérés sur place avec des cartes, des plans, des vues aériennes ou des transects tous plus ou moins géométriquement manipulés et cadrés par l’artiste – sont logiques au sens où ils ne représentent pas mimétiquement les sites en question, ainsi que le feraient des « paysages » peints ou photographiés, ou encore des plans-reliefs, mais les évoquent conceptuellement, comme des coups de sonde dans leur épaisseur et leur opacité géologique. Jusqu’à son intervention à l’« Earth Art Show », Smithson a ainsi conçu ses non-sites comme des installations indoor, présentées dans des galeries métropolitaines (principalement à New York), mais destinées à faire voyager mentalement leurs visiteurs vers ces invisibles points de fuite suburbains. Lorsqu’il est invité à participer à l’exposition, Smithson, qui connaît déjà la région d’Ithaca par la littérature géologique, fait aussitôt le voyage (en Octobre 1968) pour la visiter en détail et réfléchir à un projet qui sera à la fois le plus explicite et le dernier de ses non-sites. Le musée étant au coeur d’un campus situé au sommet de l’une des collines qui forment un amphithéâtre autour de l’embouchure du Lac Cayuga (et de la ville qui se trouve ainsi à l’orchestre), Smithson se choisit pour site une mine située à cinq ou six miles de là et qui exploite au contraire l’une des couches géologiques les plus enfouies de la région, à savoir les gisements de sel fossile (résidus d’une très ancienne mer primaire) situés sous le lac lui-même. Ainsi la distance horizontale entre site et non-site se double ici d’un gradient vertical que l’artiste accuse encore en distinguant un site (le fond de la mine) d’un sub-site (le carreau de la mine), ainsi qu’un non-site (la galerie du musée qui lui a été octroyée) et un sub-nonsite (un sous sol du musée qu’il investit aussi), entre lesquels il instaure donc une relation bi-univoque.

Tandis que la galerie à l’étage présentait une série de huit miroirs quadrangulaires soutenus horizontalement par des tas de sel fossile importés de la mine, le local en sous sol était occupé par un autre miroir fiché obliquement dans un autre tas. Enfin, le dispositif était complété par une « Piste de Miroirs » (Mirror Trail) composé de huit photographies montrant chacune un miroir posé dans le paysage, et d’un plan de la région repérant, entre le Site et le Non-Site, les huit endroits où ces photographies avaient été prises. Par ailleurs, il faut souligner que c’est à Ithaca que, rompant le cordon ombilical symbolisé par cette Mirror Trail (et la distinction même entre site et non-site), Smithson réalisa, en marge de « Earth Art Show », sa première installation en plein air (Rocks and Mirror Square), qui marque un tournant dans son travail en inaugurant le principe d’une série d’oeuvres majeures (Spiral Jetty, etc) que l’on pourrait décrire comme des non-site-on-site, c’est-à-dire comme des “portraits logiques en trois dimensions de sites”, mais réalisés à même les sites en question. Tels sont, en substance le moment et le contexte dans lesquels Gordon Matta fit la connaissance de Smithson et lui prêta son aide en tant qu’assistant.

L’importance de cet épisode ne doit pas être sous-estimée. Car au delà des troublants parallèles que l’on peut relever entre les trajectoires respectives de Smithson et de Matta-Clark, il ne semble pas exagéré de dire que l’aventure artistique du second – et en particulier de ses “anarchitectures” – fut largement une émulation et une extrapolation de celle du premier.

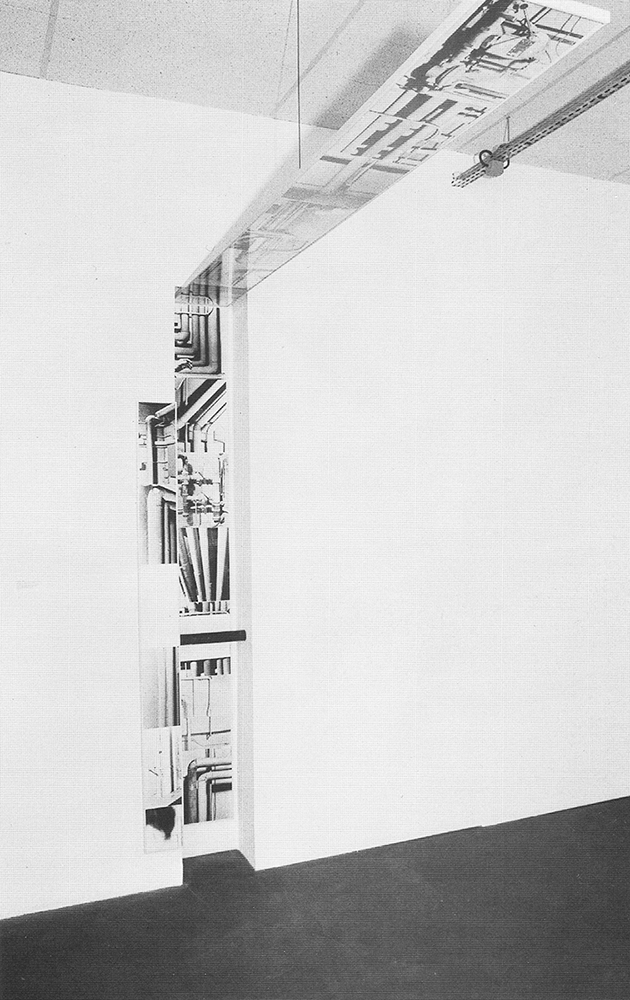

Dès son départ de Cornell au printemps 1969, et tandis que Smithson va se consacrer à des œuvres ou interventions sur des sites de plus en plus exurbains, tout se passe en effet comme si le jeune artiste s’était voué à l’exploration de ce gradient vertical, mais dans la jungle construite des villes et des territoires urbanisés, depuis leurs sous-sols et soubassements (Cherry Tree/Time Well) jusqu’à leurs canopées (Tree Dance). Comme il l’expliquerait lui-même plus tard, « ce que j’aimerais faire en fait, c’est, disons, prolonger le bâti en haut, ou plutôt au-dessous aussi bien qu’au-dessus, comme un motif alchimique où il y a cette dichotomie – et équilibre – entre le dessus et le dessous ». Deux des premières interventions de Matta-Clark sur des bâtiments (en l’occurrence un musée et une galerie) montrent à quel point son entreprise anarchitecturale s’inscrit dans le sillage direct de celle de Smithson, cette fois pour faire du cadre de l’exposition à la fois le sujet, la matière et le lieu d’une opération révélatrice qui fusionne donc elle aussi, à sa manière, site et non-site. Dans la première (Untitled Wall Cutting, Musée National des Beaux Arts, Santiago, 1971), l’artiste se débrouillait pour faire descendre un rayon de lumière naturel depuis le toit du bâtiment jusqu’aux urinoirs situés au sous-sol, en combinant une série de découpes dans les murs avec un jeu de miroirs savamment placés – analogue à la Mirror Trail de Smithson, sinon que le cheminement du reflet devenait, là, vertical. Quant à l’autre intervention (Pipes, Boston College of Arts, 1971), elle consistait à pister (par des découpes, des extrusions ou des photographies) le parcours secret de la plomberie dans les murs et les plafonds du bâtiment15.

En dévidant tout l’écheveau de la trajectoire ultérieure de la comète Matta-Clark, jusqu’à sa disparition brutale en 1978 (cinq ans après celle de Smithson, exactement au même âge), nous pourrions ainsi multiplier les exemples qui montrent avec quelle intelligence le cadet sut, pour évoquer et sonder toute l’épaisseur physique et sociale des situations urbaines (et leur entropie), transposer les démarches plus “désengagées” de son aîné : soit en produisant de purs ou quasi non-sites (Fake Estates, 1973, Window Blow Out, 1976), soit en exposant des extractions pratiquées dans des bâtiments (Pier In/Out, New York 1973, etc.), soit enfin en faisant de ces bâtiments les théâtres de leur dissection anatomique (Day’s End, Conical Intersect, Office Baroque, Circus, etc.). Loin de réduire Matta-Clark à un simple émule de Smithson et des Land Artists, ce parallèle permettrait au contraire de mieux apprécier le singulier génie de l’artiste qui, mieux qu’aucun autre, parvint à faire fructifier les leçons de leurs aventures exurbaines en moyens d’ausculter la substance des métropoles, l’architecture des villes, et l’atmosphère des situations construites.

À y regarder de près, Rope Bridge, par l’extraordinaire tension et suspension d’un simple fuseau réticulaire, foré dans l’air d’un paysage vertical, annonçait déjà le programme.

Mais ce n’est pas tout…

Quiconque s’est un peu renseigné sur le phénomène Matta-Clark sait le rôle apparemment crucial qu’a joué l’histoire familiale dans l’état d’esprit et dans la trajectoire de l’artiste : l’éloignement du père fameux, la rivalité avec lui (mêlée de quête de reconnaissance), la dérive dépressive du frère jumeau (jusqu’à son suicide en 76), le soutien à une mère fragile, etc. Et les critiques friands du pedigree manquent rarement de relever, mais comme une singulière coïncidence ou comme un petit signe du destin, le fait que l’ami choisi pour être le parrain des jumeaux ait été… Marcel Duchamp16.

3. Alchimie : Marcel Duchamp, le parrain

Ce détail biographique ne serait pourtant que cela, une amusante anecdote, si Gordon Matta, loin de se contenter d’avoir ce parrain (en commun avec son frère) ne paraissait surtout s’être lancé dans sa propre aventure en décidant, à la mort de Duchamp, de devenir son filleul. Il y aurait une passionnante enquête à mener pour savoir ce que furent exactement, jusqu’à sa disparition en octobre 1968, les rapports de Duchamp avec la famille Matta, et mieux comprendre ainsi le très profond attachement qui semble avoir lié le jeune artiste à la mémoire, l’œuvre et l’esprit de son original godfather (étiré comme lui entre Paris et New York). Car tout se passe comme si l’entrée en scène et le baptême de l’artiste avaient d’abord pris la forme d’un hommage à son parrain.

Nous avons vu que les deux médiums que Gordon Matta mobilisa au cours de son année de gestation post-diplôme à Cornell sont des bulles d’air et des cordes. Pour comprendre ce choix, il faut prêter attention au fait que les unes et les autres furent d’abord utilisées dans deux interventions explicitement destinées à commémorer la disparition de Duchamp et qui témoignent chacune d’une assez grande complicité avec son œuvre. Toutes deux nous sont connues par des témoignages oraux. La première est une cérémonie que le jeune homme organise au Collège d’Art et d’Architecture de Cornell, dans une grande pièce avec plusieurs entrées et loggia. Tandis qu’une amie à lui, déguisée en Rrose Sélavy lit des textes de Duchamp (ou des notes de La Boîte Verte) depuis la loggia, Matta commence à gonfler, à l’aide d’un aspirateur inversé, une énorme flaque de plastique qui épouse progressivement la surface et le volume de la pièce, mettant ainsi tout le monde dehors. Quand on sait la place que tient l’air dans l’aventure de Duchamp (Air de Paris, etc.) et la boutade qui l’avait conduit à se définir comme un « respirateur », il parait difficile d’imaginer un hommage plus parfait17. Quant à l’autre intervention, il s’agit d’une installation que le jeune homme réalise, toujours à l’automne 1968, dans le cimetière d’Ithaca, lui même englobé dans le campus, en tendant tout un réseau de cordes entre ses pierres tombales : une assez claire transposition de Sixteen Miles of Strings, la scénographie que Duchamp avait conçue pour l’exposition « First Papers of Surrealism » (New York, 1942) dont l’effet avait été, au grand dam de ses amis, de rendre l’exposition extrêmement difficile (voire quasi impossible) à visiter. L’équation entre musée (ou galerie) et cimetière est inmanquable, de même que le clin d’oeil d’un artiste qui s’envisage probablement alors comme une sorte de Duchamp à l’air libre.

Que la résonance et la correspondance avec Duchamp soient parties intégrantes de toute la trajectoire ultérieure de Matta-Clark est une hypothèse qui, pour surprenante qu’elle puisse paraître, est fortement corroborée par plusieurs témoignages. Celui de Carol Goodden, cofondatrice du restaurant FOOD, qui fut la compagne de l’artiste peu de temps après son départ d’Ithaca, est particulièrement clair lorsqu’elle résume ainsi les influences qui pilotaient son ami: « Gurdjeff was the philosopher he was enamored of. Duchamp was a silent force. Matta (father) was his psychological drive. Batan was his guilt. »18 Une force silencieuse… mais qui transparaît derrière presque toutes les œuvres et interventions de l’artiste jusqu’à sa mort, et en particulier dans ses « anarchitectures ». Tout laisse penser en effet que Gordon Matta-Clark considérait les situations construites et les bâtiments dont il s’est emparé non seulement comme des ready-made, des « ready-made aidés », mais comme des ready-made immeuble et situés dont il s’agissait d’exposer les volumes, la condition et les mystères. Si lui-même s’est toujours gardé de mentionner explicitement Duchamp sur ce point (probablement « too close from home »), il a en revanche revendiqué l’héritage de Dada19. En s’autorisant cette référence explicite, on ne manquera pas de trouver toutes sortes de correspondances entre ses premières anarchitectures et des œuvres telles que les Merzbau de Kurt Schwitters qui, comme les siennes (par exemple Open House, 1972), recyclaient des éléments trouvés. Mais s’il fallait désigner, dans toute la jurisprudence dadaïste, un seul vrai précédent stylistique, une sorte de prémonition discrète des découpes anarchitecturales de Matta-Clark, c’est évidemment chez Duchamp qu’on la trouverait, et en l’occurrence dans la seule oeuvre (une énigmatique porte battante, entre deux baies) à laquelle ce dernier donna son adresse pour titre : 11 rue Larey (1927).

« Les preuves fatiguent la vérité » (Georges Braque). Pour ne pas alourdir notre démonstration, contentons-nous donc de souligner la résonance duchampienne de la plus fameuse des perforations de Gordon Matta-Clark : Conical Intersect. Pour la détecter, il suffit à vrai dire de prêter un instant d’attention aux autres titres que l’artiste donna à son intervention, lesquels jouaient tous plus ou moins sur des mots français prononcés à l’anglaise. L’un d’entre eux (Quel Con!) est manifestement un calembourg qui joue ainsi sur l’assonance de con et de cône (Quel Cône!). Et de fait, l’œuvre elle-même implique l’intersection de deux cônes : le cône visuel du spectateur ou voyeur (le « regardeur »), et le cône symétrique, taillé dans l’intimité et la matrice des deux bâtiments, qui est ainsi assimilé à la béance d’un sexe féminin. Cette analogie, opérée au voisinage direct d’un nouveau musée d’art contemporain qui exhibait toute sa plomberie, frappe déjà comme un clin d’œil assez clair au parrain20. Mais la référence à Duchamp est encore plus forte et plus précise dans un autre titre, le plus développé, que Matta-Clark donna aussi à son œuvre : Étant d’Art pour Locataire. Là encore, ce titre est à double sens, puisque l’on ne peut manquer d’entendre « Étendard pour Locataire », c’est-à-dire « A banner (or flag) for lodgers », ce qui confère à l’œuvre une dimension vaguement politique, comme si elle embrassait la cause des classes modestes de la ville chassées par la modernisation et la rénovation des centres urbains. Dans la traduction implicite qu’il donna de ce titre dans une interview (« a Son et Lumière for passers-by or an extravagant new standard in sun and air for lodgers »), Matta-Clark, jouant lui même sur le double sens du mot « standard » en anglais, profile ironiquement son œuvre comme définissant une nouvelle norme ou un nouveau modèle pour accueillir l’air et la lumière naturelle dans les logements sociaux, ridiculisant ainsi les principes hygiénistes au nom desquels on démolissait les quartiers insalubres. Certes, toutes ces connotations et intentions sont parties intégrantes de Conical Intersect et de sa performance. Mais ce titre, Étant d’Art pour Locataire, ne peut surtout se comprendre que comme une allusion directe à l’œuvre ultime de Duchamp, Étant Donnés… 1. La Chute d’Eau, 2. Le Gaz d’Éclairage, laquelle confrontait effectivement le cône visuel du voyeur (deux trous dans une porte en bois, une large brèche dans un mur de brique) au cône symétrique de « l’origine du monde », béant au premier plan d’un paysage d’Arcadie (façon diorama) dûment équipé en eau et éclairage comme tous les immeubles parisiens dignes de ce nom : « Eau et Gaz à tous les Étages ». En d’autres termes, le filleul s’appliquait là encore à extrapoler l’œuvre de son parrain, et il ne paraît donc pas excessif de dire que Duchamp fut non seulement une force silencieuse mais une force motrice de toute sa trajectoire.

Mais à propos… le diorama arcadien d’Étant Donnés… ne présente-t-il pas une ressemblance assez frappante avec le pays de Cornell ? Et cette chute d’eau au fond à droite, que Duchamp a rendue en se servant du mécanisme cinétique des tableaux lumineux qu’on voyait parfois dans les restaurants chinois, ne se donne-t-elle pas exactement dans le même angle que celle du réservoir d’Ithaca sur les photos de Rope Bridge, comme si le filleul avait zoomé dans le paysage mental de son parrain ? Voyons donc… Se pourrait-il que Rope Bridge soit une passerelle jetée au dessus de la cascade miniature d’Étant Donnés… ? Seul un adepte de la méthode paranoïaque critique, nous dira-t-on, pourrait risquer une telle hypothèse. Car lorsque le jeune Matta-Echaurren réalise cette pièce au beau milieu de l’hiver 1968-69, personne, ou presque, ne connaît l’existence de cette œuvre à laquelle Duchamp a travaillé secrètement pendant des années et qui ne sera révélée au musée de Philadelphie, suivant les instructions qu’il a laissées, qu’en septembre 1969, soit presque un an après sa mort (et plus de six mois après Rope Bridge). Soutenir notre hypothèse reviendrait donc à supposer, contre toute apparence, soit que le jeune homme ait pu être assez intime de Duchamp pour percer ses intentions, soit que ce dernier aurait eu la fantaisie d’initier lui-même à ses mystères son improbable filleul, soit encore que Gordon ait fait partie des proches que sa marraine (Teeny Duchamp) mit très rapidement dans la confidence du testament posthume de son mari. On notera que que si aucune de ces suppositions n’est vraisemblablement démontrable, aucune non plus n’est tout à fait déraisonnable. Mais de toutes les preuves que l’on pourrait s’efforcer de trouver à cette interprétation hypothétique de Rope Bridge, la plus probante me parait encore être le silence laconique de l’œuvre elle-même, hidden in plain view.

L’exercice d’éclairage très biographique auquel nous venons de nous livrer en nous focalisant sur la première pièce documentée de l’artiste, et en méditant son contexte, a bien entendu ses limites. Gordon Matta-Clark ne fut à l’évidence ni juste un « fils prodigue » de Colin Rowe et des Texas Rangers, ni juste un émule de Robert Smithson et des Earth Artists, ni juste le filleul de Marcel Duchamp, ni même un simple produit de cette constellation d’influences. Si son aventure nous fascine et nous stimule aujourd’hui, c’est d’abord en vertu de sa profonde originalité, et de la façon dont il sut réverbérer toutes ces influences en leur ouvrant d’inédites perspectives dans l’épaisseur physique et sociale des situations construites. Seul un authentique medium (c’est à dire un artiste concentré) peut capter les ondes d’autres mediums et les charger ainsi d’une nouvelle résonance. Au nombre des architectes qui furent immédiatement touchés par le phénomène Matta-Clark, on ne s’étonnera donc pas de trouver Rem Koolhaas. Voici ce que ce dernier confiait dans une interview donnée au milieu des années 1990 : « J’étais fasciné par Gordon Matta-Clark. Je me disais qu’il faisait au monde réel ce que Lucio Fontana avait fait à la toile. À l’époque, l’aspect le plus frappant et le plus excitant de son travail était peut-être la fascination du viol. Mais à présent, je crois aussi que son travail était une illustration très forte et très précoce de la puissance de l’absence, du vide, et de l’élimination… de l’addition et de la construction. Je n’y ai jamais vraiment réfléchi, mais je me demande si certains principes de notre projet pour la TGB, où des tunnels étaient forés dans le volume du bâtiment, ne renvoient pas à ses opérations.”21 De fait, ce qui était peut être inconscient dans l’étonnant projet de Koolhaas/OMA pour la TGB deviendrait parfaitement conscient, même si assez secret, quelques années plus tard lorsque l’architecte, dans son projet pour le siège de l’ambassade des Pays-Bas à Berlin, s’efforcerait de ménager, à travers tout l’édifice, un conical intersect tendu entre l’oeil du passant et la sphère Sputnik qui couronne la vieille tour de la télévision située à 700 mètres de là, au bord de l’Alexanderplatz, non loin de l’endroit ou Matta-Clark avait rêvé de perforer le Mur.

Que Koolhaas soit l’un des seuls architectes « savants » a avoir rendu un hommage architectural à Matta-Clark22 est d’ailleurs intéressant en soi, et titille dangereusement notre paranoïa critique. Ne passa-t-il pas, lui aussi, quatre ans après l’artiste, une année de transition à Cornell (aimanté là-bas par l’enseignement d’Oswald Matthias Ungers) ? Ne fut il pas ensuite deux ans, comme médium de New York délire, un pensionnaire critique de l’Institute for Architecture and Urban Studies, qu’il venait tout juste de quitter lorsque Matta-Clark en flingua les vitres au pistolet à pompe (Window Blow Out, 1976) ? Mais bon… les preuves fatiguent la vérité… et ça, c’est une autre histoire.

Sébastien Marot, 2018

Sébastien Marot (1961) philosophe et docteur en histoire. Il a été délégué général de la Société Française des Architectes de 1986 à 2002, où il a fondé et dirigé la Tribune d’histoire et d’actualité de l’architecture, puis la revue Le Visiteur. Ses travaux ont porté sur la généalogie des théories et des pratiques contemporaines de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Après avoir enseigné dans plusieurs écoles d’architecture et de paysage en Europe et en Amérique du Nord (Architectural Association, GSD Harvard, Cornell University, University of Pennsylvania, ETH Zürich), il est aujourd’hui maître-assistant en histoire à l’école d’architecture de Marne-la-Vallée – où il a fondé, avec Éric Alonzo, la revue Marnes : documents d’architecture – et professeur invité à l’Epfl (Enac) où il enseigne l’histoire de l’environnement, ainsi qu’à la Graduate School of Design de Harvard. Dans le cadre de la Biennale d’Architecture de Venise 2014, et pour l’exposition pilotée par Rem Koolhaas/AMO sur les Éléments de l’architecture, il a collaboré à la section consacrée au foyer/cheminée (cf Sébastien Marot, Rem Koolhaas, Harvard GSD, Fireplace, Marsilio 2014). Avec OMA et Harvard, il participe depuis deux ans à un studio de recherche intitulé “Countryside”, qui débouchera sur une exposition en 2019. Enfin, il est le commissaire d’une exposition intitulée “Learning from Agroecology and Permaculture”, qui sera présentée dans le cadre de la Triennale d’Architecture de Lisbonne en 2019.

Exposition “Gordon Matta-Clark. Anarchitecte”

La sélection de la librairie

Earth Art, le catalogue de l’exposition

L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture

| 1↑ | Cf Mary Jane Jacob, Gordon Matta-Cark: A Retrospective, Museum of Contemporary Art, Chicago, 1985 –with an essay by Robert Pincus-Witten and interviews conducted by Joan Simon |

| 2↑ | Corinne Diserens, Gordon Matta-Clark, IVAM, Valence 1992. Parmi les nombreux volumes qui sont parus depuis sur Matta-Clark et son oeuvre, il faut particulièrement signaler, en particulier pour l’essai biographique de Thomas Crow, l’autre publication dirigée par Corinne Diserens, Gordon Matta-Clark, Phaidon 2003. |

| 3↑ | Sur l’histoire de la nébuleuse des Texas Rangers, cf Alexander Caragonne, The Texas Rangers: Notes from an Architectural Underground, MIT Press 1995 |

| 4↑ | C’est un peu le défaut du livre de Pamela Lee, par ailleurs intéressant et qui est le premier à s’être penché sérieusement sur le cadre et les années de formation de l’artiste. Cf Pamela Lee, Object to be Destroyed, The Work of Gordon Matta-Clark, MIT Press 2000. |

| 5↑ | Cf “An interview by Liza Bear”, May 21st 1974, Avalanche December 1974, reprinted in Corinne Diserens (ed), ibid., p.167.“The things we studied always involved such surface formalism that I had never a sense of the ambiguity of a structure, the ambiguity of a place, and that’s the quality I’m interested in generating.” |

| 6↑ | Spyros Papapetros, “Oedipal and Edible” in coll. Gordon Matta-Clark, You are the Measure, Whitney Museum of American Art 2007, p. 79. À l’appui de sa thèse, Papapetros cite un intéressant passage de l’interview avec Donald Wall où Matta-Clark, à qui son interlocuteur demande s’il serait prêt à opérer sur un bâtiment de Le Corbusier, fait cette réponse : “No. I don’t see why it would be desirable. What would be the point? He did the same thing as I am doing now. He took a box and broke it up in ways that were inherently valid, then. Right?” En d’autres termes, écrit Papapetros, “slicing up Le Corbusier, the one-time employer of his father and the person anathematized in several of Matta-Clark’s Anarchitecture epigrams and aphorisms (perhaps because of Corbusier’s dominant presence in the essays of Colin Rowe) would be a mere repetition, as if attempting to trace a cut inside a cut. But it would also be a form of cannibalism, as if metabolizing one’s own paternal substance. Corbu’s house (or villa) was too close to home.” |

| 7↑ | Cf Colin Rowe & Robert Slutzky, « Tranparency, Literal and Phenomenal » (repris dans The Mathematics of the Ideal Villa, MIT Press 1976) et Colin Rowe & Fred Koetter, Collage City, MIT Press 1978. Sur ces questions, voir aussi nos essais “De la mathématique de l’architecture moderne à la jurisprudence de la ville classique : la trajectoire de Colin Rowe” (in Marnes, documents d’architecture 1, ed. de La Villette 2011), et “Extrapolating Transparency” (in in Mauro Marzo, ed., L’Architettura come testo e la figura di Colin Rowe, IUAV Marsilio 2010). |

| 8↑ | Lettre à Ann Alpert, Mars 1965, archives GMC, Canadian Center for Architecture, Montréal. |

| 9↑ | Interview avec Gordon Matta-Clark, Anvers, Septembre 1977, repris de Gordon Matta-Clark, Internationaal Cultureel Centrum, Antwerp 1977, dans Corinne Diserens (ed), ibid., p. 186. |

| 10↑ | On en trouve la trace dans les demandes que le jeune homme adresse à sa mère de le mettre en contact avec Isamu Noguchi (dont elle avait été la compagne pendant de nombreuses années), mais aussi dans une série de dessins qu’il réalise autour de 1969, et où les ingrédients du paysage de Cornell sont très présents. |

| 11↑ | Sur toutes ces réalisations en corde ou en boyaux de plastique, cf Thomas Crow, « Gordon Matta-Clark », in Corinne Diserens (ed.), Gordon-Matta-Clark, Phaidon 2003, p. 22. |

| 12↑ | Cf Earth Art, catalogue de l’exposition, Cornell University, 1970, non paginé. Sur cette exposition mémorable, voir aussi Susan Boettger, Earthworks, University of California Press 2002, pp. 158-170, et Richard J. Williams, After Modern Sculpture : Art in the United States and Europe, Manchester University Press 2000, pp. 129-136. |

| 13↑ | En 2002-2003, j’ai moi même découvert certaines de ces photographies (dont celle sur le site de Dibbets) non seulement dans les archives de la Bibliothèque Centrale de Cornell (la Kroch Library) mais dans les plus improbables fonds de tiroir de la défunte Library of Visual Arts du Collège d’Architecture, d’Art et d’Urbanisme de l’Université. |

| 14↑ | Cf “A Provisional Theory of Non-Sites” (1968), in Robert Smithson, Collected Writings, p. 364. |

| 15↑ | Cette façon originale de braquer le projecteur de l’art sur l’urinoir ou sur la plomberie du musée ne devrait surprendre personne: cf notre point 3… à venir |

| 16↑ | Je ne suis pas parvenu à savoir si, dans les faits, Marcel Duchamp fut véritablement le parrain des jumeaux, ou « seulement » le mari de la marraine (Teeny Duchamp). Mais dans l’esprit des enfants, et de leur parents, cela revenait apparemment au même, et il en tenait lieu. |

| 17↑ | Cf. Thomas Crow, « Gordon Matta-Clark », in Corinne Diserens (ed.), Gordon-Matta-Clark, Phaidon 2003, p. 22: « From this account, the gesture was nearly faultless in finding for the occasion the right combination of humor and delicate gravity. Matta’s ability to create an homage that balanced personal and art-historical knowledge bespeaks a maturity befitting an artist now arrived at the age of twenty-five ». |

| 18↑ | Dans une lettre à Corinne Diserens, citée dans ibid., p. 213. |

| 19↑ | Cf Interview with Donald Wall, “Gordon Matta-Clark’s Building Dissections,”, in Diserens op. cit., p. 184: “At this point, I should mention my feelings about Dada since its influence has been a great source of energy. Its challenge to the rigidity of language both formal and popular, as well as our perception of things, is now a basic part of art. Dada’s devotion to the imaginative disruption of convention is an essential liberation force. I can’t imagine how Dada relates stylistically to my work, but in spirit it is fundamental.” |

| 20↑ | Et de fait, Jerry Hovaginyam, qui fut le principal collaborateur de l’artiste pour ce chantier, confirme le parallèle : « Gordon had another name for the piece, a play on Duchamp, which we joked about a lot while working on the building. This other name was Quel Con, which he knew was a very wry play on Duchamp’s L.H.O.O.Q. (Gordon also called it at various times Quel Can, Cal Can). Duchamp’s title, when said aloud letter by letter, means in French, ‘she has a hot behind’. Gordon’s pun says both ‘what a cone’ and ‘what a…’ – I don’t quite know how to say this – ‘lady’s genitals, a cunt’ » (Jerry Hovagimyan in conversation with Joan Simon, in « Gordon Matta-Clark: A Retrospective », op. cit., p.88). À mon oreille française (en bout de téléphone arabe), il semble bien que cette elliptique variante que Gordon avait en tête était en fait Quelqu’un (mais prononcé à l’anglaise), à son tour un avatar crypté (et très duchampien) de Quel Con ! sans doute trop explicite à ses yeux. |

| 21↑ | Rem Koolhaas in interview with John Rajchman in “Thinking Big,” Artforum 1994. |

| 22↑ | Un autre exemple, plus récent (et toujours lié à Conical Intersect), est la résidence pour étudiants “Chris Marker” que l’architecte Éric Lapierre vient de livrer dans le XIVe arrondissement à Paris. |