Projection

Les chambres obscures de l’IA ♯2

La raison algorithmique

Mardi 29 avril 2025 • 18:30

Jeu de Paume - Paris

Cette programmation de films et de rencontres conçue par Alice Leroy, critique de cinéma et chercheuse en études visuelles. explore les dimensions matérielles et sociales de l’intelligence artificielle, loin des représentations courantes du cinéma commercial qui la réduisent à une réplique du cerveau humain ou à une entité abstraite et désincarnée.

À travers des films documentaires, expérimentaux et artistiques, ce cycle déconstruit les mythes technophiles et propose d’autres récits, interrogeant notamment le caractère

« artificiel » de l’IA et élargissant notre conception de l’intelligence. Chaque séance est introduite par un film plus ancien, offrant un éclairage rétrospectif sur les enjeux contemporains.

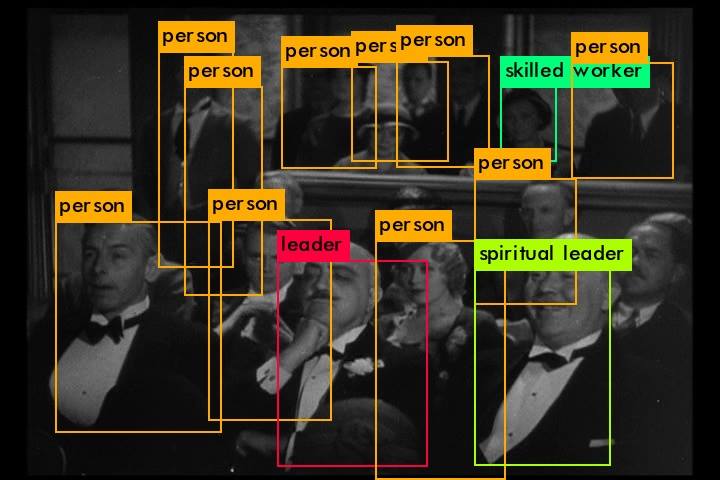

En 1953, les designers et cinéastes Charles et Ray Eames réalisent un film sur les théories de la communication pour la société IBM. Largement inspiré par la théorie de l’information de Claude Shannon, mathématicien qui a fait paraître un ouvrage séminal en 1949 et sera l’un des organisateurs en 1956 de la conférence de Dartmouth, cet « Abécédaire de la communication » propose une analogie entre le fonctionnement des machines électroniques et le cerveau : ce dernier n’est-il pas une source d’information qui émet des messages, codés au moyen du langage et transmis par la parole ? « Source, message, émetteur, canal, message, destination. On peut imaginer que le message est de la musique et que le signal transmis est une tonalité, mais on peut aussi l’appliquer à l’écriture, aux signaux de fumée ou aux signes de la main », suggère A Communications Primer. Alors qu’est-ce qui menace cette mécanique si bien huilée ? Le « bruit », cette interférence qui dénature et trouble la clarté du signal ! Réponse ironique au film des Eames, l’essai documentaire de Nicolas Gourault rappelle que les opérations de reconnaissance et d’identification des IA reposent sur un étiquetage d’objets réalisé au préalable par un sous-prolétariat mondialisé et invisibilisé, tandis que Daniel Pitarch met un système de vision artificielle à l’épreuve d’un corpus de gestes anodins emprunté à l’histoire du cinéma. Jeppe Lange plonge dans les abysses des ressemblances algorithmiques et Egor Kraft épuise un générateur d’images en le piégeant dans une boucle rétroactive inspirée par l’œuvre de Joseph Kosuth.

Au programme :

Charles et Ray Eames, A Communications Primer (1953) 23’ ;

Estampa, What Do You See YOLO9000?, 14’

Nicolas Gourault, Unknown Label, (travail en cours, 2025), 22’

Jeppe Lange, Abyss (2022), 13’

Egor Kraft, One and Infinite Chairs, 10’ ;

Avec Alice Leroy, Daniel Pitarch et Nicolas Gourrault