Guide d'exposition

Cartels des œuvres

Le monde selon l'IA

Trevor Paglen

Trevor Paglen, série Adversarially Evolved Hallucinations, 2017

2 tirages par sublimation thermique et 50 vidéos en boucle

Adversarially Evolved Hallucinations (2017) est le titre d’une série d’images fixes et animées produites par Trevor Paglen à l’aide de modèles d’IA générative appelés « réseaux adverses génératifs » ou GANs (Generative Adversarial Networks). Cette série forme le point d’entrée d’une exposition consacrée à ce que signifie faire l’expérience du monde « selon l’IA » ou « au prisme de l’UA ». Si les actes humains de voir et de représenter sont toujours façonnés par une série de facteurs culturels et historiques, ces images et vidéos démontrent que ces derniers conditionnent aussi la façon dont les modèles d’IA « voient » et « représentent » le monde. Pour produire ces images, Paglen a entraîné des GANs sur des groupes de données constituées d’images représentant des allégories, des métaphores et des symboles, et décrites par l’artiste avec des mots empruntés à la littérature, la philosophie, la poésie, le folklore et les traditions spirituelles. L’image intitulée Vampire, par exemple, a été générée par un GAN entraîné avec des images de « monstres du capitalisme », des entités telles que les vampires, zombies et loups-garous qui ont été historiquement employées pour critiquer le capitalisme, comme le fait Marx dans le premier livre du Capital.

À cet égard, la figure du Vampire apparaît comme une métaphore particulièrement éloquente d’une IA exploiteuse de ressources. Prises ensemble, ces images, toutes issues de points de données dans les espaces latents des modèles d’IA, offrent un aperçu de l’ontologie possible d’un monde vu « au prisme de l’IA ».

Trevor Paglen, Behold These Glorious Times!, 2017

Installation vidéo monocanal, couleur, son stéréo, 10 min, en boucle

Musique originale : Holly Herndon

L’installation vidéo Behold Thesese Glorious Times! présente deux types d’images, projetées en mosaïque dans un montage au rythme effréné. Les premières proviennent de gigantesques jeux de données avec lesquels les systèmes de vision artificielle sont entraînés à reconnaître les objets, les visages, les gestes et les émotions. Les autres révèlent à l’œil humain ce que « voient » les systèmes de vision artificielle quand ils analysent les données qui leur sont fournies. L’installation fait partie d’une série d’œuvres dans lesquelles Trevor Paglen aborde le champ de la vision artificielle afin d’en analyser les enjeux épistémologiques et politiques.

Trevor Paglen, Faces of ImageNet, 2022

Installation vidéo interactive

Dans cette installation interactive, une caméra cachée filme le spectateur placé devant l’écran, où son visage s’affiche, devenant un objet de reconnaissance et d’étiquetage. Les mots clés servant à la reconnaissance sont rattachés à des clusters d’images provenant du jeu de données controversé ImageNet, qui a exercé un rôle majeur dans l’essor des systèmes de vision artificielle au cours de la première moitié des années 2010.

Trevor Paglen, The Treachery of Object Recognition, 2019

Tirage par sublimation thermique sur aluminium

Cette œuvre fait référence au tableau de Magritte (1898-1967) Ceci n’est pas une pomme (1964), pièce d’une série entamée avec la représentation célèbre d’une pipe légendée « Ceci n’est pas une pipe » et ayant pour titre La Trahison des images (1920). Si Magritte interroge les correspondances conventionnelles entre mots et images d’un point de vue surréaliste, Trevor Paglen montre ici que ces liens sont précisément au fondement des systèmes de vision artificielle.

Trevor Paglen, “Fanon” (Even the Dead Are Not Safe), Eigenface, 2017 et “De Beauvoir” (Even the Dead Are Not Safe), Eigenface (Colorized), 2019

Tirages par sublimation thermique

Avec la technique de reconnaissance faciale basée sur les Eigenfaces et développée dans les années 1990, Trevor Paglen interroge la manière dont la vision artificielle modifie notre rapport aux images du passé. En appliquant cette technique aux portraits photographiques de figures historiques comme Frantz Fanon (1025-1961) et Simone De Beauvoir (1908-1986), et en traduisant leur « empreinte faciale » en une image reconnaissable par l’œil humain, Paglen souligne que ces systèmes de reconnaissance faciale peuvent servir à identifier jusqu’à des personnes qui ne sont plus en vie.

Julian Charrière

Contrairement à ce que la notion de dématérialisation suggère, les technologies numériques (dont l’IA fait partie) ne peuvent fonctionner sans une quantité considérable de ressources naturelles : eau, terres rares, lithium, pétrole… C’est dont traitent les séries Metamorphism et Buried Sunshine Burn de Julian Charrière. Dans les sculptures de Metamorphism, différents matériaux informatiques – cartes mères, processeurs… – ont été mélangés à de la terre puis fondus dans un four. En résultent des agglomérats mystérieux qui évoquent des formations minérales et soulèvent dans le même temps la question des détritus numériques et de leur toxicité. Dans les Buried Sunshines Burn, Charrière a utilisé la technique héliographique pour rendre visibles les champs de pétrole qui entourent la ville de Los Angeles .

Julian Charrière, série Metamorphism, 2016 et Buried Sunshines Burn, 2023

Installations, lave artificielle, déchets informatiques en fusion (cartes mères, CPU, RAM, disques durs, câbles), socle en Corian, acier, verre blanc

Héliographies sur plaque d’acier inoxydable hautement polie

Agnieszka Kurant

Agnieszka Kurant, série Nonorganic Life, 2023

Peinture aux cristaux de sels de fer, de cobalt, de nickel, de calcium, de chrome, de cuivre et de manganèse sur plaque d’aluminium anodisée et imprimée

Les tableaux de la série Nonorganic Life sont consacrés aux matériaux biologiques, minéraux et synthétiques qui entrent dans la fabrication des systèmes informatiques. Les œuvres consistent en des microphotographies de structures cristallines complexes ressemblant à des plantes, et obtenues en mélangeant du verre soluble (silicate de sodium) et des produits chimiques inorganiques tels que des sels de métaux (cuivre, cobalt, manganèse, chrome, fer), incontournables dans la construction des ordinateurs actuels, et dont l’extraction industrielle entraîne la dévastation d’écosystèmes entiers. Nonorganic Life fait partie d’une série de travaux dans lesquels Agnieszka Kurant explore la façon dont différentes substances organiques et inorganiques se transforment constamment, résultant en formes instables.

Agnieszka Kurant, A.A.I. (System’s Negative), N°6, 2016

Zinc coulé

A.A.I. (System’s Negative) est le titre d’une série de moulages négatifs issus du zinc liquide versé dans des termitières abandonnées, au cœur du désert namibien. Leurs formes évoquent aussi bien des récifs coralliens fossilisés que des réseaux neuronaux. Ces sculptures semblent proposer une modélisation en 3D des sociétés qui les ont rendues possibles. Elles forment des portraits intérieurs de colonies ou de systèmes ; des représentations du travail des termites, des couloirs et des crevasses réalisés collectivement. Chaque sculpture, en tant qu’elle décrit une termitière propre à une espèce, atteste d’une intelligence collective qui se traduit par des formes spécifiques de cognition distribuée. Avec ses empreintes négatives, Agnieszka Kurant invite ainsi à une étude comparée des termitières en tant que produits d’intelligences collectives autres qu’humaines.

Agnieszka Kurant, Alien Internet, 2023

Ferrofluide, électroaimants, verre, capteurs, logiciel Arduino, programme spécifique

L’installation Alien Internet met en scène une forme de vie changeante qui évolue dans un champ électromagnétique numériquement contrôlé. Agnieszka Kurant recourt ici à du ferrofluide, un matériau inventé pour la NASA en 1963 et remarquable pour sa capacité à changer de forme sous l’effet d’un champ magnétique. L’œuvre renvoie au fait qu’aujourd’hui, le comportement et la communication de millions d’animaux sauvages et d’autres formes de vie non humaines (baleines, oiseaux, tortues, éponges…) et d’autres formes de vie non humaines peuvent être captés grâce à des technologies numériques dans le monde entier, puis analysés par une IA au service de prédictions algorithmiques relatives au monde naturel : éruptions volcaniques, tremblements de terre, tsunamis ou pandémies… Les organismes non humains agissant collectivement sont donc comparables à un ordinateur biologique prédisant le futur. Le ferrofluide en remodelage perpétuel d’Alien Internet, qui est alimenté par des données collectées auprès de plusieurs instituts scientifiques, matérialise ainsi de manière visuelle et condensée ces intelligences collectives non humaines.

Agnieszka Kurant, Aggregated Ghost, 2020

Encre rétro-imprimée sur acrylique contrecollé sur Dibond

Le terme « ghost-workers » (travailleurs fantômes) est souvent employé pour désigner les millions de « travailleurs du clic » disséminés dans le monde, principalement dans les pays du Sud global, dont le travail externalisé est nécessaire à l’entraînement des systèmes d’IA et pour la modération des contenus générés. Pour Aggregated Ghost, Agnieszka Kurant a demandé à dix mille travailleurs en ligne de la plateforme Amazon Mechanical Turk de lui envoyer chacun un autoportrait. Elle a eu recours ensuite à des réseaux neuronaux pour fusionner ces images en un « autoportrait composite ». En prélevant une ligne de pixels de chaque image, elle a produit ce qui peut être considéré comme une image collective, issue du crowdsourcing – cette nouvelle classe ouvrière. Elle a rémunéré les participants et leur redistribue les bénéfices chaque fois qu’une copie de l’œuvre est vendue.

Clemens von Wedemeyer

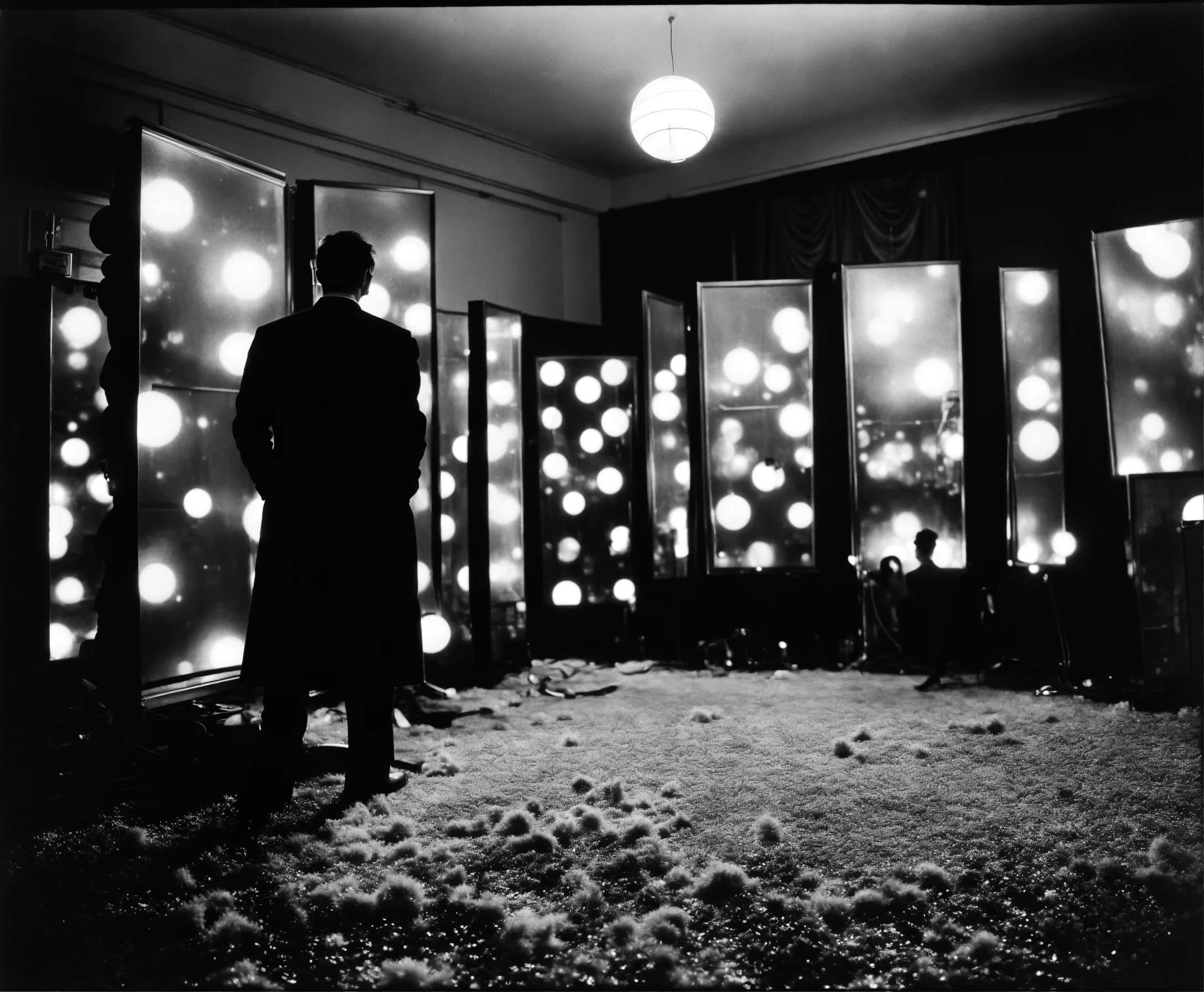

Clemens von Wedemeyer, série Neural Network – Social Geometry, 2024

Cyanotypes

À partir du travail de visualisation des relations sociales qu’il a effectué pour son installation Social Geometry, Clemens von Wedemeyer a conçu une série de « cartes à bâtonnets », en recourant au cyanotype, une technique photographique inventée au XIXe siècle. Il a ainsi produit quinze cyanotypes, lesquels forment la série Neural Network – Social Geometry. S’inspirant des cartes de navigation traditionnellement établies par les habitants des îles Marshall afin de se repérer sur l’océan, l’artiste a disposé des coquillages et des bâtons sur une feuille photosensible de manière à créer les nœuds et les lignes constitutifs d’une représentation graphique, dont l’apparence évoque les réseaux de neurones artificiels.

Kate Crawford et Vladan Joler

Kate Crawford and Vladan Joler, Anatomy of an AI System: An Anatomical Case Study of the Amazon Echo as an Artificial Intelligence System Made of Labor, 2018

Impression sur papier

Anatomy of an AI System se présente comme une tentative de cartographier l’IA dans l’espace. Le diagramme est centré sur le système d’intelligence artificielle à commande vocale Alexa, lancé par Amazon en 2016, et révèle le gigantesque réseau planétaire qui sous-tend chacune des interactions avec la machine, par exemple lorsqu’on lui pose la simple question : « Quel temps fait-il aujourd’hui ? » et qu’il fournit une réponse. Le diagramme visualise trois types de processus d’extraction et d’exploitation à grande échelle de ressources matérielles, de travail humain et de données.

Kate Crawford and Vladan Joler, Calculating Empires: A Genealogy of Technology and Power Since 1500, 2023

Diptyque, impressions sur papier

Calculating Empires propose une généalogie de l’IA dans son état actuel tout en soulevant des interrogations quant à ses évolutions futures. L’arborescence couvre cinq siècles. Elle débute, au bas du tableau, en l’an 1500, illustré par les grandes réalisations et inventions qui président aux réseaux culturels et économiques appelés à prendre une ampleur mondiale. Ses ramifications complexes se déploient jusqu’à l’année de l’exposition, 2025. Cette cartographie fait ressortir deux registres en vis-à-vis : « Communication et calcul » et « Contrôle et classification ».

Harun Farocki

Harun Farocki, Eye/Machine I-III, 2000-2003 3 vidéos (23 min, 15 min, 25 min), noir et blanc et couleur, son, en boucle

Œuvre en lien avec la capsule temporelle Vision artificielle

Dans les trois installations intitulées Eye/Machine (2000-2003), le cinéaste et théoricien Harun Farocki analyse l’automatisation croissante de la vision dans divers domaines, tels que les opérations militaires, la production industrielle, la gestion des transports et la robotique. Grâce à un montage soigneusement organisé d’images et de textes, il nous plonge dans un monde d’« images opératoires » : des images qui ne sont pas destinées à l’édification ni à la réflexion, mais plutôt à contribuer au déroulement d’opérations techniques de surveillance, de contrôle, d’inspection, de géolocalisation, de suivi et de calibrage. Les œuvres audiovisuelles et les textes de Farocki sont désormais des références incontournables pour les artistes contemporains travaillant sur les technologies de vision artificielle et leurs implications sociales et politiques.

Adam Harvey

Adam Harvey, Exposing.ai, 2021

Plateforme en ligne (https://exposing.ai) enquêtant sur la genèse et les enjeux des jeux de données d’entraînement des systèmes de reconnaissance faciale

Cet écran interactif permet d’accéder au site Exposing.ai, qui présente les résultats d’une enquête sur les jeux de données (datasets) employés pour entraîner des systèmes de reconnaissance faciale et d’analyse biométrique. Sachant que ces données sont des photographies de visages, le procédé ne manque pas de soulever d’importantes questions éthiques et politiques. Or il ressort que ces grandes quantités d’images sont massivement prélevées sur Internet (Flickr, en particulier), sans aucune autorisation et en dehors de tout cadre juridique. Le bouton « View Datasets » dirige vers les 34 jeux de données étudiés par l’artiste et activiste Adam Harvey : pour chacun, une image cliquable déroule le détail de l’analyse qu’il a effectuée.

Hito Steyerl

Hito Steyerl, Mechanical Kurds, 2025

Installation vidéo HD monocanal, couleur, son, 13 min

Mechanical Kurds s’inscrit dans la lignée d’un travail entamé par Hito Steyerl sur les enjeux sociaux et politiques inhérents aux systèmes d’IA. Le titre fait référence à la fois à l’automate joueur d’échecs du XVIIIe siècle connu sous le nom de Turc mécanique (en réalité actionné par un humain), et à la plateforme en ligne de microtravail externalisé Amazon Mechanical Turk. Le Turc devient ici un Kurde, car la vidéo se présente comme une enquête documentaire sur les « travailleurs du clic » opérant depuis des camps de réfugiés au Kurdistan. En indexant les objets figurant dans des images numériques et en les inscrivant dans des « boîtes englobantes » de couleur, ils contribuent à l’entraînement de véhicules sans conducteur comme de drones, qui pourront être employés contre cette même population kurde.

Meta Office

Meta Office, Meta Office: Behind the Screens of Amazon Mechanical Turks, 2021-2025

Installation multimédia, visualisation de données

L’installation est née d’un dialogue entre les membres du collectif Meta Office et des travailleurs de la plateforme de microtravail Amazon Mechanical Turk. Pour ce projet, les « travailleurs du clic », employés habituellement à indexer les images des jeux de données d’entraînement ou à modérer les contenus générés par les modèles d’IA, ont fourni une description de leurs conditions de travail. Leurs réponses et les images qui les accompagnent offrent un aperçu de leur diversité géographique, des disparités des rémunérations et des conditions de travail, lesquelles relèvent finalement de l’improvisation et affectent la vie des personnes dès lors qu’elles sont marquées du sceau de l’exploitation par des multinationales. Les individus qui occupent ces espaces sont absents, tandis que leur identité est dissimulée derrière le nom d’utilisateurs génériques.

Julien Prévieux

Julien Prévieux, Poem Poem Poem Poem Poem, 2025

Œuvre sonore en continu, lettrage adhésif

Cette œuvre met en lumière une faille dans la technologie du célèbre agent conversationnel ChatGPT. Un hack, imaginé par un groupe de chercheurs, consistait à demander au chatbot de répéter les mots « poem » (poème) ou « book » (livre) à l’infini. Le système, qui a été corrigé depuis, répondait en révélant les textes ayant servi à son entraînement. Ces fragments, provenant de sources aussi diverses que des publicités, des mentions légales, des menus de restaurant, la Bible, des e-mails privés et des scripts de code informatique, exposent ce qui est collecté – souvent sans consentement – pour constituer les vastes ensembles de données utilisés afin d’entraîner les chatbots. L’artiste donne à entendre ces textes en utilisant des voix artificielles qui lisent ou chantent une composition de poèmes « ready-made ».

Au mur, une série de poèmes conçus par l’artiste prolonge la pièce sonore. Ces textes, élaborés à partir des mécanismes des grands modèles de langage (tokenisation, word embedding, context window…), révèlent leurs limites inhérentes, tout en produisant des effets de sens surprenants.

Julien Prévieux, série Les Inconnus connus inconnus, 2018

Tirages pigmentaires contrecollés sur Dibond

Dans cette série de portraits, Julien Prévieux recourt aux modèles d’IA – Eigenfaces, GANs – pour créer des visages apparaissant comme autant d’ébauches de masques ou de portraits hypothétiques. L’artiste a en effet soumis à ces systèmes un ensemble d’images de personnages célèbres pour avoir dissimulé ou modifié leur identité. Formant une nouvelle collection de visages cryptés, ces portraits paradoxaux rendent hommages à des figures anonymes d’ espions, de révolutionnaires, d’usurpateurs et de musiciens, tout en réactualisant leur portée politique.

Egor Kraft

Egor Kraft, série Content Aware Studies, 2018 – en cours

Marbre Crema Marfil, polyamide, algorithmes d’apprentissage automatique, corpus d’entraînement de données naturelles spécifique

12 écrans, structure métallique, algorithmes d’apprentissage automatique, corpus de données d’entraînement spécifique

Serveur spécifique, structure en acier, algorithmes d’apprentissage automatique, données d’entraînement spécifiques, vidéo, couleur, muet, 7 min 47 s, moniteur

Avec ses Content Aware Studies, Egor Kraft explore des modèles d’IA générative qui peuvent servir soit à compléter des objets historiques fragmentaires, soit à imaginer des objets historiques qui auraient pu exister mais n’ont jamais été. Pour les Content Aware Studies I, Kraft a entraîné un modèle avec des milliers de scans en 3D de sculptures et de frises des périodes hellénistique et romaine, et l’a ensuite utilisé pour produire des éléments imprimés en 3D destinés à remplacer des fragments disparus de sculpture existantes, ou pour créer des sculptures potentielles. Avec son projet, Kraft poursuis l’exploration d’une « archéologie inversée » et d’une « histoire synthétique ».

Justine Emard

Justine Emard, Hyperphantasia, des origines de l’image, 2022

Projection vidéo, couleur, son, 12 min, en boucle

Pour cette installation Justine Emard a eu recours à des GANs entraînés sur un jeu de données composé d’images provenant de la grotte paléolithique Chauvet-Pont d’Arc, pour générer ensuite de nouvelles variantes de ces dessins préhistoriques parfois insondables. Se déploie ainsi une préhistoire alternative, constituée d’œuvres pariétales qui auraient pu exister et que l’IA permet de visualiser. Tout en prolongeant les créations de nos lointains ancêtres, ces œuvres nous invitent à poser de nouveaux regards sur le mystère des origines artistiques de l’art.

Nouf Aljowaysir

Nouf Aljowaysir, Salaf, 2021-2025

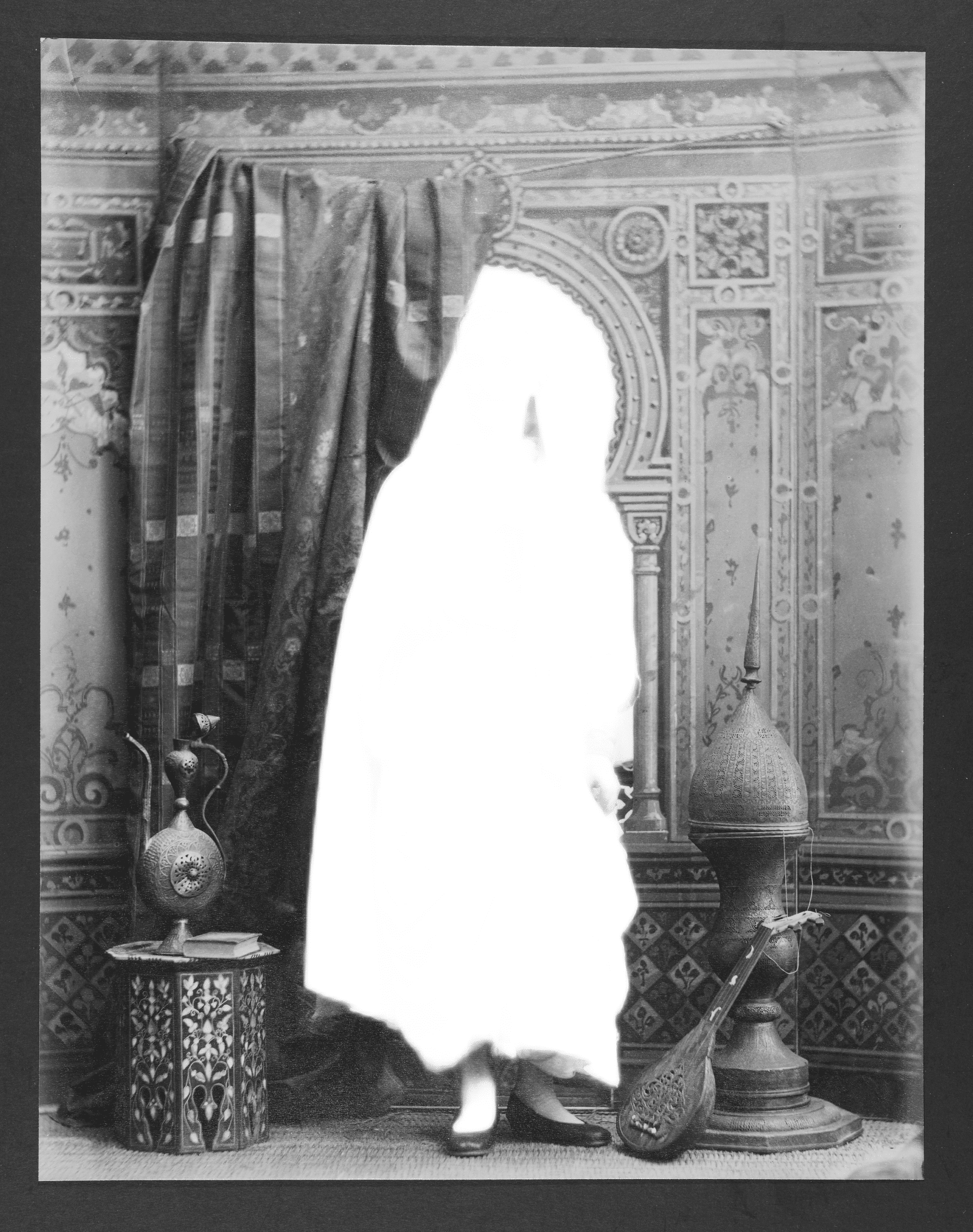

Installation composée de trois ensembles : Dataset, 2021, généré avec U-2 Net ; Machine Vision Research in Archival Images, 2021 ; Generative, 2025, généré avec StyleGAN3

Le projet Salaf (Ancêtres) interroge la perception occidentale exotisante et coloniale du Moyen-Orient, depuis les collections photographiques constituées au XIXe siècle jusqu’aux systèmes actuels de vision artificielle. Nouf Aljowaysir retouche des photographies anciennes du Moyen-Orient, dont elle efface les silhouettes afin d’insister sur l’incapacité du corpus à représenter correctement les populations concernées. À partir de ces clichés retravaillés, elle entraîne ensuite des GANs pour produire de nouvelles images d’une spectralité troublante.

Theopisti Stylianou-Lambert et Alexia Achilleos

Theopisti Stylianou-Lambert et Alexia Achilleos, The Archive of Unnamed Workers, 2022

Installation, images générées par GANs sur diapositives

Au milieu du XIXe siècle, l’archéologie en plein essor s’organise en tant que discipline scientifique, donnant lieu à de très nombreuses fouilles. Si l’Histoire a retenu les noms des archéologues en charge de ces missions, en revanche, l’identité des personnes qui ont matériellement rendu les découvertes possibles a été oubliée. The Archive of the Unnamed Workers entend répondre à cette lacune avec des portraits fictifs d’ouvriers archéologues produits par des GANs à partir de photographies d’expéditions conduites à Chypre.

Nora Al-Badri

Nora Al-Badri, Babylonian Vision, 2020

Vidéo générée par GANs, couleur, muet, 20 min, en boucle

Après avoir collecté en ligne les images des cinq plus grandes collections mondiales d’objets mésopotamiens, assyriens et néo-sumériens, Nora Al-Badri a entraîné des GANs pour générer les images de nouveaux artefacts. Ces objets potentiels forment selon l’artiste un « technohéritage », c’est-à-dire une archéologie spéculative qui permet d’émanciper le patrimoine babylonien du contexte colonial dans lequel il a été constitué et muséifié en Occident.

Jacques Perconte

Jacques Perconte, Better mont Blanc, 2024

Vidéo bicanal 4K, super-résolution IA, compression vidéo expérimentale, animation graphique, couleur, audio stéréo, 36 min Avec le soutien du Jeu de Paume, Paris, et du Musée-Château d’Annecy Courtesy de la galerie Charlot, Paris

Dans l’installation Better mont Blanc, Jacques Perconte explore les effets plastiques et les enjeux théoriques d’une des opérations effectuées par les modèles d’IA générative : l’upscaling, soit l’augmentation du niveau de définition des images numériques. L’oeuvre est réalisée à partir d’images tournées sur le mont Blanc, autour des mines de lignites de Hambach, de fonderies et de centrales nucléaires en France. La fonte des glaciers alpins est mise ici en regard d’infrastructures et de techniques d’extraction et d’exploitation de ressources terrestres, rappelant l’expansion, l’interconnexion et l’uniformisation des activités humaines. L’oeuvre propose une méditation sur la tension entre la richesse irréductible de l’expérience sensible et l’approximation statistique des images générées par IA.

Victor Burgin

Victor Burgin, Performative/Narrative, 1971

1 panneau de texte ; 16 panneaux avec 1 tirage argentique et 2 textes

Après avoir réalisé en 1969-1970 plusieurs œuvres purement textuelles à partir desquelles le spectateur était invité à concevoir une œuvre ayant comme unique matière la perception brute, Victor Burgin aborde pour la première fois la question de la narration dans Performative/Narrative. Alors qu’il s’intéresse aux recherches sur la cybernétique, il établit pour l’œuvre une matrice de permutations de chiffres binaires – de 1111 à 0000. Celle-ci génère seize ensembles de conditions qui en déterminent les photographies et la narration, ainsi qu’une réflexion sur ces dernières. Cette œuvre marque l’histoire de l’art conceptuel et constitue une pièce fondatrice de la pratique artistique de Burgin : elle nourrit une réflexion critique sur les relations entre texte et image, que l’artiste développera tout au long de son travail. Aujourd’hui, ces relations sont remises à nouveau en question par les modèles IA text-to-image et image-to-text.

Érik Bullot

Érik Bullot, Cinéma vivant, 2024

Tirages numériques de 12 images générées par le modèle de diffusion Lexica

Cinéaste, écrivain et chercheur, Érik Bullot explore l’histoire des films inachevés et lacunaires ainsi que les différentes manifestations d’un « cinéma imaginaire », mental et potentiel, à la croisée de la littérature et de la parapsychologie, des expérimentations techniques et des pratiques médiumniques. L’IA générative, avec sa temporalité spécifique – celle d’un « conditionnel passé, proche d’un ça aurait été » – concrétise selon lui les promesses d’un tel cinéma. Dans cette série d’images, en recourant au modèle text-to-image Stable Diffusion, Bullot tente de donner forme, à partir de prompts textuels, aux visions utopiques du poète symboliste Saint-Pol-Roux (1861-1940) formulées dans les notes du recueil Cinéma vivant au fil des années 1920 et 1930.

Joan Fontcuberta

Joan Fontcuberta, série eHerbarium, 2024-2025

Tirages jet d’encre d’images générées par Stable Diffusion

En 1928, Karl Blossfeldt (1865-1932) publie Urformen der Kunst (Les Formes originelles de l’art), où des photographies en gros plan de végétaux mettent en évidence la présence dans le monde naturel de motifs ornementaux qui traversent l’histoire de l’art. En référence à cet ouvrage, Joan Fontcuberta réalise Herbarium (1984-1985), une série composée de photographies de fausses plantes résultant de l’assemblages de fragments organiques et de déchets industriels. L’œuvre questionne le rapport que l’humain entretient avec la nature depuis la première révolution industrielle. La série eHerbarium, créée plus de vingt ans après, réunit en écho des images photoréalistes de fausses plantes générées par le modèle Stable Diffusion à partir des images de Herbarium et de prompts. eHerbarium nous invite ainsi à reconsidérer ce que peuvent recouvrir les termes « photographie » et « photoréalisme » dans le contexte d’une culture visuelle transformée en profondeur par l’IA.

Grégory Chatonsky

Grégory Chatonsky, La Quatrième mémoire, 2025

Installation, film génératif, impressions 3D, impressions numériques, robot, aluminium, pierres

Modèles d’IA et langages de programmation : Stable Diffusion XL, AnimDiff, CoquiTTS, Llama 3.2 7B, Python 3.11

Données d’entraînement : Laion-5B, Visual

Après les perceptions, les souvenirs et les enregistrements matériels, une « quatrième mémoire » apparaît selon Grégory Chatonsky, constituée par des textes, des images et des sons transformés en statistiques dans les espaces latents des IA. Celles-ci ne donnent plus accès à ce qui a eu lieu, mais au possible, à un réalisme contrefactuel de ce qui n’a jamais existé.

L’installation est conçue comme un tombeau sur une Terre étrangement inhabitée. Une machine imagine une myriade de vies possibles de l’artiste, dans une sorte de résurrection inédite. Il n’est pas cloné à l’identique : ce sont de multiples versions de lui-même qui semblent explorer des lieux incertains, et qui confère un sens nouveau à la formule « Je est un autre ».

Estampa

Estampa, Repetition Penalty, 2025

Installation, texte défilant généré par un modèle de langage spécifique, 8 modules composés chacun d’un écran LED et d’un affichage mécanique à 3 chiffres

Dans Repetition Penalty, le collectif Estampa utilise des LED pour afficher des textes générés par des modèles d’IA générative et mettre en lumière leur logique récursive ainsi que leur tendance à la répétition délirante. Le titre fait référence à un paramètre interne de ces modèles qui est précisément destiné à éviter les redondances dans la génération de texte. Transformant ces variations et ces boucles statistiques en une esthétique propre, l’installation explore le potentiel poétique des « hallucinations » des modèles d’IA.

Estampa, Collectif fondé en 2006 à Barcelone (Espagne) Ekphrasis 2025

Installation vidéo 4K, couleur, son, réalisée avec une sélection de programmes de vision artificielle analysant et décrivant des extraits des films suivants : Francesc Puigvert, Oftalmología por el profesor I. Barraquer de Barcelona, 1917 Collection Institut Barraquer, Filmoteca de Catalunya Dziga Vertov, Chelovek S Kinoapparatom (L’Homme à la caméra), 1929 Version restaurée © 2014 FPA Classics Gordon Avil, Master Hands, 1936 Library of Congress Jacques Tourneur, Cat People (La Féline), 1942 © 1942 RKO Pictures / Collections FPA Classics Michael Powell, Peeping Tom, 1960 Agnès Varda, Documenteur, 1980 © 1980 Ciné-Tamaris Chris Marker, Sans soleil, 1982 © 1982 Argos Films / Succession Chris Marker Avec le soutien de la Filmoteca de Catalunya Courtesy des artistes

Avec cette installation, le collectif Estampa poursuit son exploration des nouvelles relations algorithmiques entre mots et images établies par les modèles d’IA analytique et générative. Dans Ekphrasis, des extraits de divers films sont soumis à un processus de description algorithmique extrêmement complexe et stratifié : les objets, les visages et les émotions sont détectés et classés par des systèmes de vision artificielle et d’analyse des visages, tandis que des modèles image-to-text sont utilisés pour générer des descriptions et des analyses détaillées. L’oeuvre attire notre attention sur le potentiel poétique inhérent à l’impossibilité radicale de traduire les images en mots, et inversement.

Samuel Bianchini

Samuel Bianchini, Prendre vie(s), version 03, 2020-2025

Développement informatique (algorithmes de vie et d’intelligence artificielles) : Léon Denise et Adrian Margel, sur la base de l’environnement logiciel Flow Lenia développé par l’équipe Flowers (Inria, université de Bordeaux : Pierre-Yves Oudeyer, Clément Moulin-Frier, Gautier Hamon et Erwan Plantec) à partir de Lenia (développé par Bert Chan [DeepMind]), avec la collaboration de Colin Bouvry Ce projet a bénéficié du soutien de l’École des arts décoratifs (université PSL, Paris) et du festival accès)s( cultures électroniques. Remerciements : Alain Declercq, Jean-Jacques Gay, Stéphane Trois Carrés

Dans cette troisième version de Prendre vie(s), l’artiste et chercheur Samuel Bianchini mobilise Flow Lenia, un logiciel de vie artificielle augmentée par IA. Cette forme d’animation, née d’une simulation mathématique appelée « jeu de la vie », engendre des « automates cellulaires » qui développent des capacités sensorimotrices n’ayant pas été programmées. Ces dernières leur permettent d’évoluer dans un environnement constitué de pixels, soit ici les grains d’une photographie de cimetière militaire multiconfessionnel. Ce lieu où l’on enterre les morts devient, dialectiquement, le milieu d’une vie artificielle, dont les rouages se laissent voir depuis les façades transparentes de l’ordinateur présenté dans l’installation.

Prendre vie(s), version 03 2020-2025 Développement informatique (algorithmes de vie et d’intelligence artificielles) : Léon Denise et Adrian Margel, sur la base de l’environnement logiciel Flow Lenia développé par l’équipe Flowers (Inria, université de Bordeaux : Pierre-Yves Oudeyer, Clément Moulin-Frier, Gautier Hamon et Erwan Plantec) à partir de Lenia (développé par Bert Chan [DeepMind]), avec la collaboration de Colin Bouvry Ce projet a bénéficié du soutie

Linda Dounia Rebeiz

Linda Dounia Rebeiz

Linda Dounia Rebeiz, Tongues, 2025

Environ 225 tirages jet d’encre d’images générées par StyleGAN2

Tongues est la production d’une écriture « asémique » – une écriture sans sens défini évoquant l’imaginaire, les graffitis ou les écritures indéchiffrées. Linda Dounia Rebeiz combine ici calligraphie traditionnelle et IA : elle dessine des textes inspirés de sept systèmes d’écriture existants, qu’elle fournit ensuite à des GANs pour générer un alphabet unique. L’œuvre interroge la spécificité de la communication humaine tout en imaginant un « langage des langages » propre à l’IA, une « interlangue » capable de transcender toutes les langues humaines.

aurèce vettier

aurèce vettier, we will make you bow to the delicate, 2020

2 tablettes de grès gravées, alphabet généré par des GANs, cadre en bouleau brûlé et verni, AV-2020-U-71

L’entité aurèce vettier (fo,ndée en 2019) combine artisanat, exploration algorithmique, poésie et recherche plastique. Mettant en œuvre des GANs, elle a non seulement créé des plantes imaginaires à partir d’un corpus d’entraînement composé de planches à herbier, mais aussi des inscriptions indéchiffrables issues de la réélaboration par l’IA des annotations qui figuraient sur ces planches. aurèce vettier en a tiré un alphabet mystérieux, le Latent Botanist, qui est ici employé pour traduire un poème co-écrit avec une IA et inscrit sur des tablettes d’argile, soit le plus ancien support d’écriture humaine.

David Jhave Johnston

David Jhave Johnston, ReRites, 2017-2018

Réseaux neuronaux: TensorFlow, PyTorch beta et AWSD entraînés sur un corpus spécifique de 600 000 lignes de poésie Coffret en édition limitée de 12 livres de poésie humaine et générée par l’IA et d’un livre de poche d’essais et d’extraits, publié par Anteism Books (2019) Adaptation française avec l’aide de Sophie Jodoin Le format et la disposition de l’installation vidéo sur socle de ReRites ont été conçus en conversation avec Ryan Thompson et Harley Smart, d’Anteism Books. Courtesy de l’artiste et d’Anteism Books.

ReRites est un projet pionnier de poésie générative, initié en 2016. A l’aide de réseaux neuronaux personnalisés réentraînés périodiquement sur 600 000 vers, le programme crée des poèmes que David Jhave Johnston améliore et réinvente lors de rituels matinaux de coécriture. Cette démarche, mêlant IA et créativité humaine, a donné lieu à une publication en douze volumes et à une installation vidéo. L’œuvre interroge les notions d’originalité et d’intentionnalité, redéfinissant la poésie à l’ère des intelligences artificielles.

Sasha Stiles

Sasha Stiles, Ars autopoetica, 2023

Poème coécrit avec Technelegy, modèle de langage conçu par l’artiste à partir de la version davinci de GPT-3 et entraîné par elle sur des poèmes choisis

5 tirages numériques du poème Ars Autopoetica, calligraphié par le robot Artmatr dans l’alphabet Cursive Binary inventé par l’artiste

Sasha Stiles explore une « poétique technologique » avec le support de l’IA. Elle a mis au point Technelegy, une IA personnalisée qu’elle a entraînée sur ses textes et qu’elle considère comme son alter ego machinique. C’est avec Technelegy qu’elle a coécrit et composé Ars Autopoetica, un poème au titre inspiré d’Horace qui propose, de façon autoréflexive, une méditation sur l’écriture à l’heure de l’IA. Le poème a été ensuite calligraphié en Cursive Binary, un alphabet inventé par Stiles pour dépasser la partition entre humain et machine.

Patsy Baudoin et Nick Montfort

Patsy Baudoin and Nick Montfort, Rubrique : Technologies / Tech Section, 2024

Installation vidéo sur écran incurvé, logiciel en open access utilisant un modèle de langage GPT, exemplaire du livre Nouvelles en trois lignes (1948) de Félix Fénéon et de sa traduction anglaise par Luc Sante, Novels in Three Lines (2007)

Le genre de la « nouvelle en trois lignes » inventé en 1906 par Félix Fénéon consiste à relater en quelques mots le burlesque des tragédies ordinaires. L’installation Rubrique : Technologies de Patsy Baudoin et Nick Montfort réinvente ce genre en utilisant une IA pour générer des faits divers imaginaires, en français et en anglais. Elle détourne la rationalité de l’IA et interroge notre société automatisée tout en produisant des microrécits infiniment créatifs, qui célèbrent la liberté ou les accidents de l’existence à l’heure où l’intelligence artificielle vise à réguler les comportements sociaux.

Jeff Guess

Mindful se compose d’une série continue de brèves descriptions vocales générées automatiquement. Tout d’abord, une sélection aléatoire est effectuée parmi les actualités du monde entier les plus récentes. Ces informations sont ensuite transformées en temps réel en descriptions visuelles évocatrices par une IA générative associée à un logiciel spécifique créé par l’artiste. Enfin, l’œuvre utilise des voix générées par IA pour « lire » ces descriptions à haute voix, dans divers tons, intonations et expressions. Effectuant un saisissant renversement du processus de génération d’images par IA, Mindful invite les visiteurs à imaginer une série d’images mentales à partir des prompts créés par la machine.

Christian Marclay

Christian Marclay, Sound Stories (The Organ), 2018-2024

Installation audiovisuelle interactive, clavier connecté à une projection sur écran, extraits de vidéos provenant de Snapchat

The Organ se présente comme un clavier électronique connecté à un écran. Chaque touche déclenche la projection d’une bande verticale composée de plusieurs vidéos postées sur l’application Snapchat. Celles-ci ont été sélectionnées en amont par un algorithme de détection sonore, puis assemblées par fréquence sur chaque bande. Le visiteur est donc invité à opérer un jeu de correspondances surprenant entre sons et images, au gré des rapprochements inattendus entre les contenus ainsi montés.

Holly Herndon et Mat Dryhurst

Holly Herndon et Mat Dryhurst, xhairymutantx, 2024-2025

Vidéo composée d’images générées par un modèle d’IA spécifique, QR Code pour générer des images à partir de prompts

Depuis dix ans, les artistes et musiciens Holly Herndon et Mat Dryhurst développent une pratique artistique qui a pour objectif un autre type d’IA générative : ouverte, transparente, collective, basée sur le consentement et sur des cadres juridiques et financiers partagés. Pour eux, l’entraînement de modèles d’IA est un nouveau médium artistique à part entière.

Avec l’œuvre interactive xhairymutantx, présentée pour la première fois à la Whitney Biennial en 2024, les artistes se concentrent sur la manière dont notre image est encodée et intégrée dans les espaces latents des modèles actuels d’IA, fermés et inaccessibles pour la plupart. Qui choisit la façon dont les modèles d’IA nous représentent ? Pouvons-nous reprendre le contrôle de cette représentation ?

Après avoir découvert, grâce à une technique appelée « inversion textuelle », que la représentation de Holly Herndon dans les espaces latents des principaux modèles d’IA actuels se concentrait sur ses cheveux roux et sur sa frange, les deux artistes ont décidé de trouver des moyens d’exacerber ce cliché dans les futures images générées par l’IA. Ils ont photographié Holly Herndon vêtue d’un costume inspiré par la créature du Golem dans le film de Paul Wegener (1874-1948) et Carl Boese (1897-1958), qui exagère ses épaules tout en déployant d’épaisses tresses orange jusqu’au sol. Ils ont ensuite développé un modèle text-to-image qui, quels que soient les prompts entrés par les utilisateurs, génère des itérations de cette version volontairement caricaturale de Holly Herndon. Stockées sur le site internet du Whitney Museum, ces images, très bien référencées par les bots qui parcourent Internet pour rassembler des données, finiront par se retrouver dans de futurs jeux d’entraînement et influenceront donc la façon dont l’image de Holly Herndon sera visualisée par les prochains modèles d’IA.