Cycle de cinéma

De la cage au cadre

Création en huis-clos dans le cinéma français des années 1960

Dans la France des années 1960, au moment où artistes et militants remettent en question les cadres qui les étouffent, les films de fiction racontent le désir de liberté d’une manière ambiguë. Enfermés dans leurs cages sociales ou dans leurs cadres artistiques, épuisés par leur quotidien banal, les personnages rêvent d’un ailleurs. Isolés dans leur casse de banlieue, Les Aventuriers (Robert Enrico, 1968) s’adonnent à des bricolages artistiques et techniques alors que Yoyo (Pierre Étaix, 1965), châtelain dépressif, cherche à tromper l’ennui de son château figé par des clowneries particulièrement inventives. Il apprendra qu’il suffit de sortir de son cadre pour que l’ordinaire devienne à nouveau un lieu désirable.

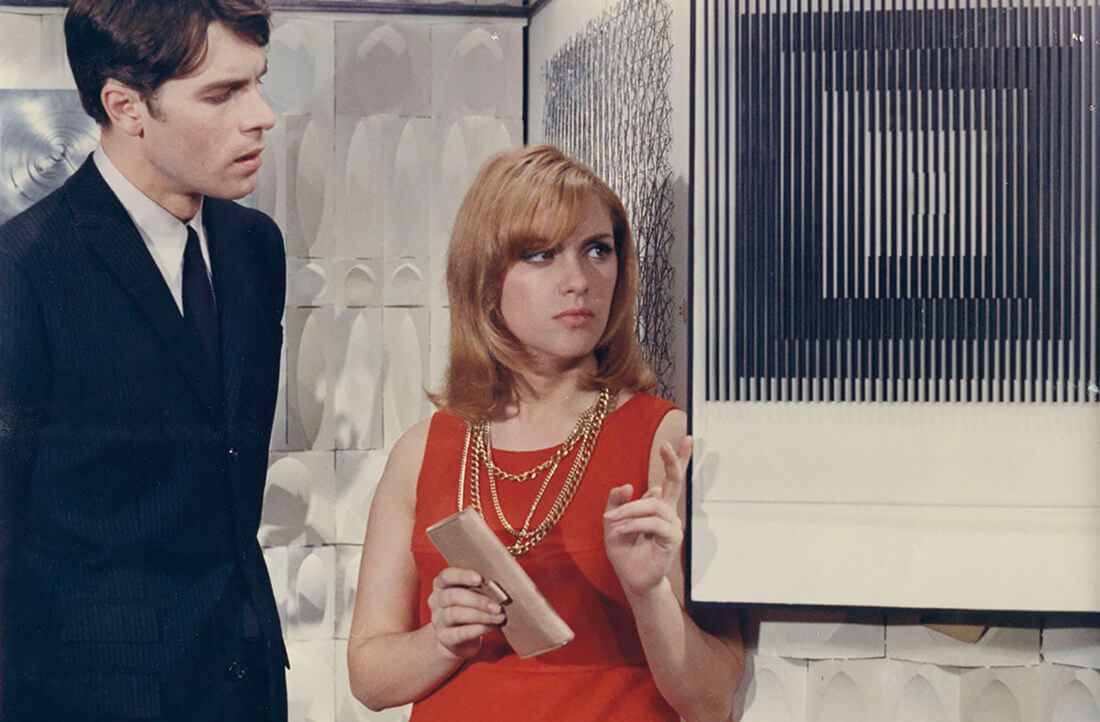

Ce cinéma raconte en quelques sortes la création contemporaine. Certains films (La Prisonnière, Henri-Georges Clouzot, 1968 ; Le Viol, Jacques Doniol-Valcroze, 1967) font référence à l’art optique et cinétique, dénonçant l’ambiguïté de ses objectifs : alors que ses flagellations lumineuses et ses grilles optiques visent à libérer le spectateur de ses habitudes visuelles et sensorielles, voire même à stimuler ses capacités créatrices, elles établissent pourtant une situation de domination visuelle, dans laquelle l’œil du spectateur est agressé. La contradiction est la même dans le film d’Alain Resnais, Je t’aime, je t’aime, très controversé à sa sortie en 1968 : un habitacle stimulant la réminiscence de souvenirs ou d’imagination finit par noyer son habitant, pris dans une avalanche d’images. Cette machine fantastique est tout à la fois le moteur de la production d’images et une cage anxiogène qui prend possession de son occupant. Cette position contradictoire, entre la part créatrice et l’impuissance à maîtriser ce qui les entoure, qualifie la plupart des personnages dont il sera question lors de cette programmation. Enfermés dans une maladie (L’Écume des jours, Charles Belmont, 1968), dans une île dictatoriale (Goto, l’île d’amour, Walerian Borowczyk, 1969) ou dans un jeu machiavélique (Les Créatures, Agnès Varda, 1966), ils sont tous conscients de leur oppression, qui éveille leur désir de voir et de ressentir.

Et paradoxalement, c’est sur cette représentation de l’enfermement que le film construit un discours original sur la liberté et la ferveur créatrice. Dans Les Créatures, Agnès Varda réinvente un jeu d’échecs qui joue le rôle de métaphore directe de la création : il permet à un romancier imaginatif de manipuler les autres personnages, créant conjointement son roman et le film. Ce que disent ces fictions cinématographiques, avec leur conscience exacerbée que toute pratique s’inscrit dans un cadre (artistique, institutionnel, économique et social), c’est que le désir de s’en échapper est nécessaire pour stimuler le désir de création en même temps que celui de destruction. Que ces cadres sont à la fois le lieu de l’oppression et le terreau de l’invention : que sans contrainte, il n’y a pas de liberté. Et sans cadre, il n’y a pas d’image.

Une programmation de Joséphine Jibokji

Joséphine Jibokji est maître de conférences en études cinématographiques à l’université de Lille. Ses recherches portent sur les interactions entre l’histoire de l’art et le cinéma de fiction. Après avoir soutenu une thèse d’histoire de l’art sur les objets fabriqués pour le cinéma français des années 1960 (parution en juin 2019, INHA / CTHS), elle a publié des textes sur Alain Resnais, Jacques Tati, Jacques Demy et Yves Klein et a codirigé l’ouvrage Muséoscopies. Fictions du musée au cinéma (Presses universitaires de Paris Ouest, 2018).