Archive magazine (2009 – 2021)

Bouchra Khalili X Gordon Matta-Clark

Un parcours croisé

Ève Lepaon et Cécile Tourneur, conférencières au Jeu de Paume, proposent pour le magazine une brève incursion dans les visites commentées qu’elles réalisent avec les publics dans les salles d’exposition. Ici dialoguent à demi-mot Bouchra Khalili (née en 1975) et Gordon Matta-Clark (1943-1978), deux artistes de générations et de pratiques très différentes, mais qui, du trou percé dans le mur au tableau noir de l’école, interrogent chacun les processus de transmission de l’Histoire et la place de l’artiste dans la société civile.

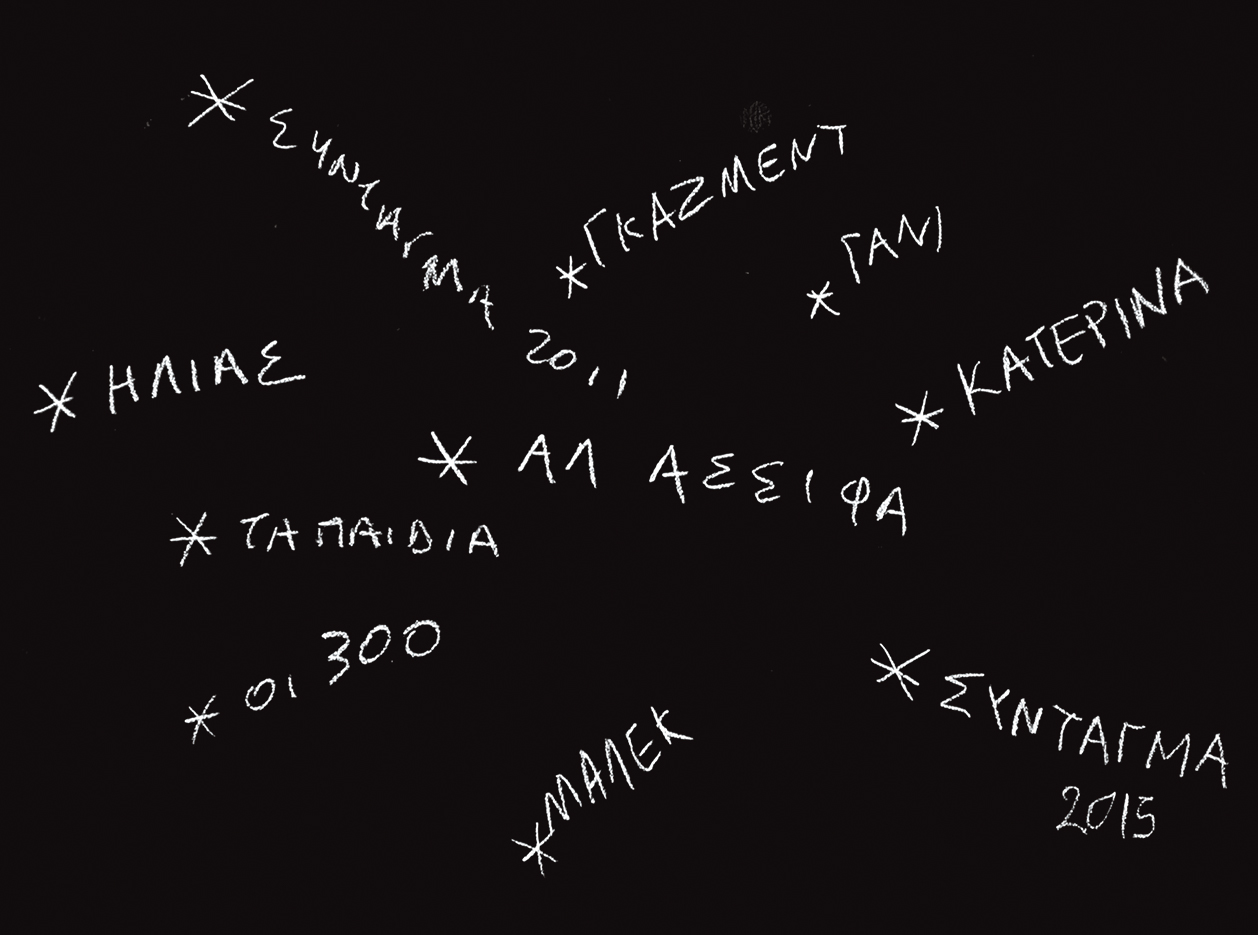

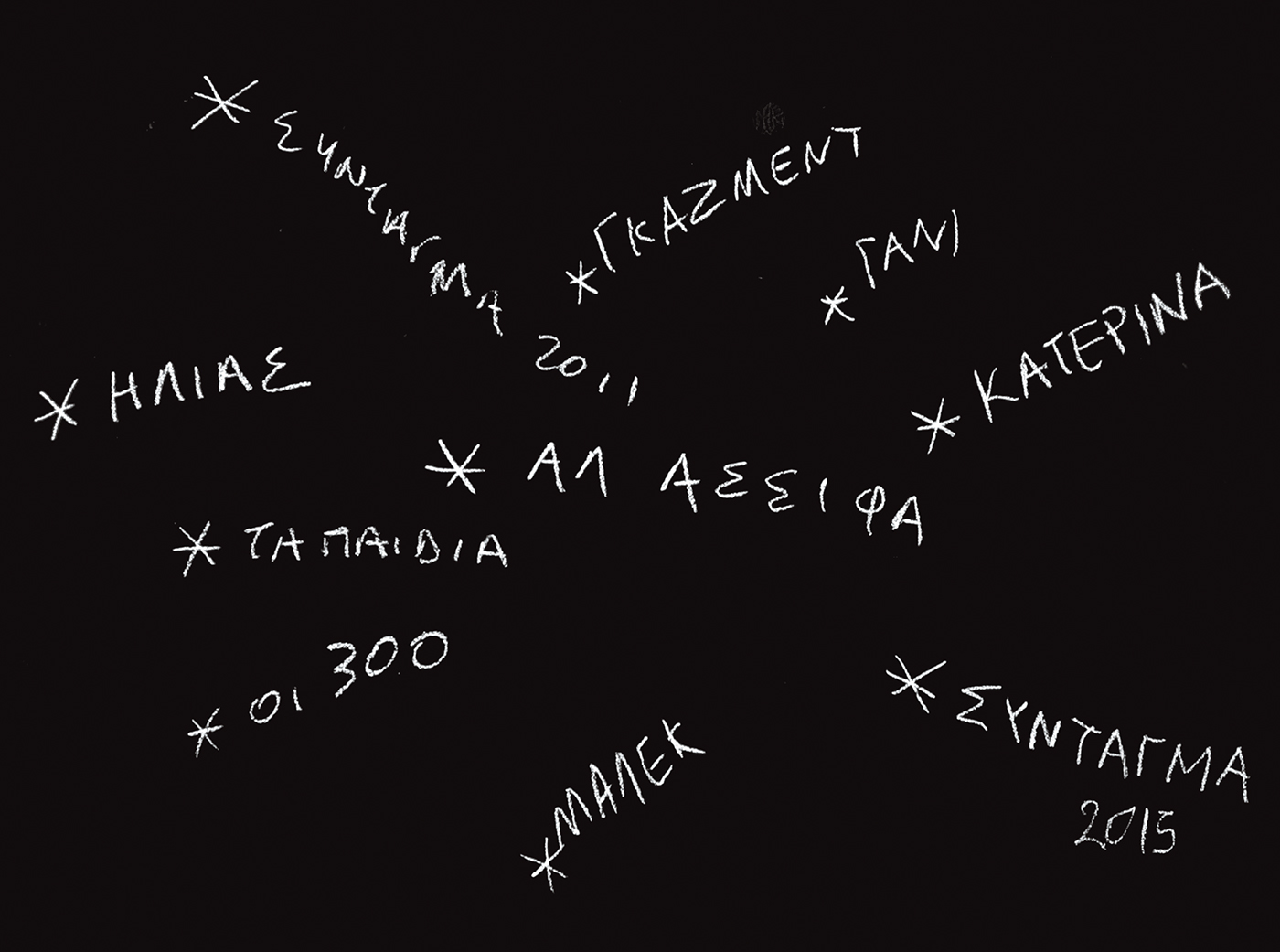

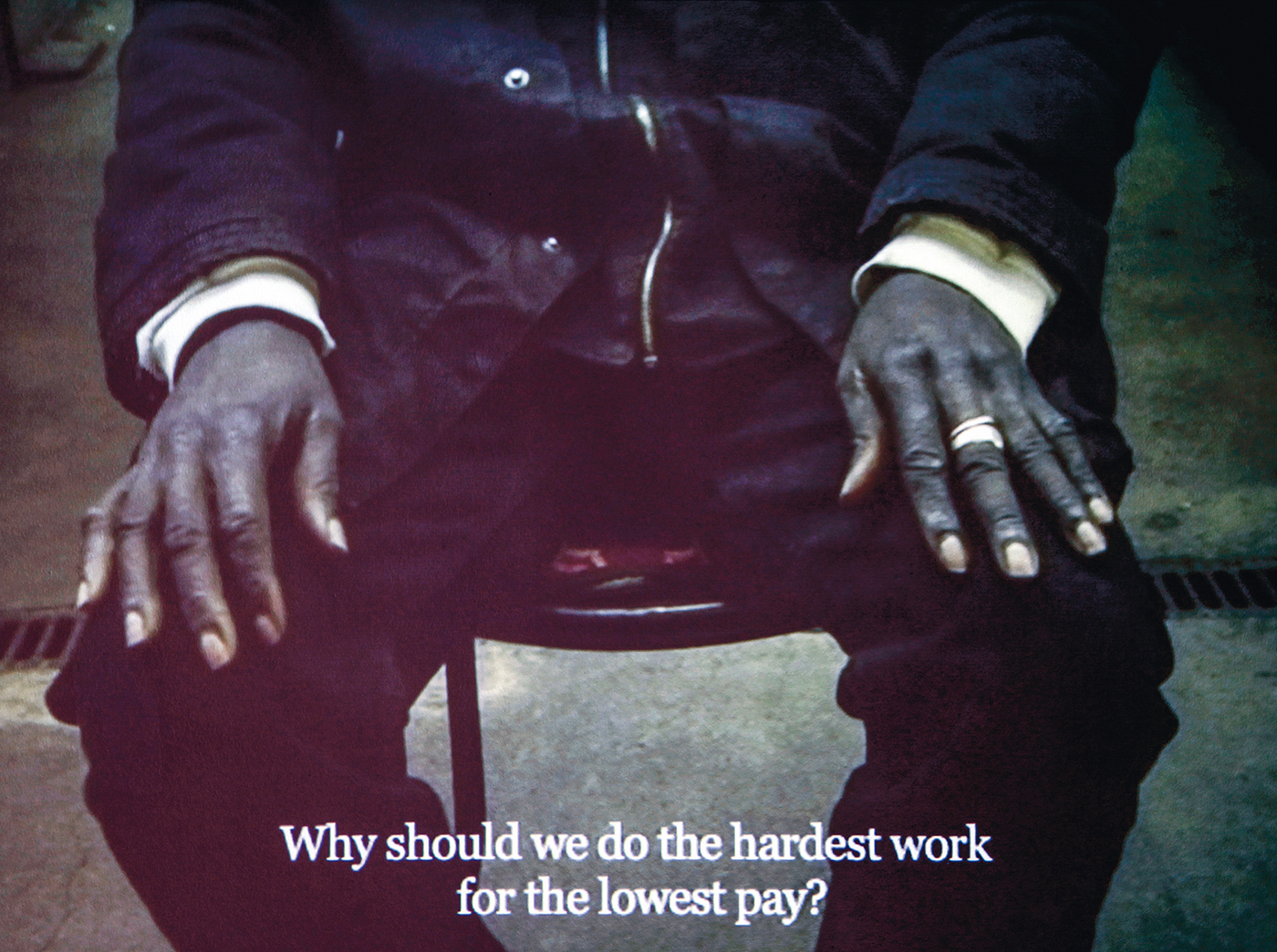

Leur regard et leur écoute sont dirigés vers cette voix, elle s’adresse à eux, à Alger, aujourd’hui, traversant les frontières spatiales et temporelles. Leurs visages reflètent les éclats persistants de cet élan de liberté, provenant du passé : « Écoute la volonté du peuple, le temps et les pensées perdus ont nourri notre détermination qui vaincra l’ennemi et apportera la liberté à Oman ». Ce chant, extrait du film L’heure de la liberté a sonné (1974) de la réalisatrice Heiny Srour, témoigne de la lutte armée déclenchée en 1965. Issa, jeune révolutionnaire, représente ce mouvement lorsqu’elle se rend à Alger, au moment où la ville, entre 1962 et 1972, devient un lieu de rassemblement anticolonial et d’indépendance accueillant le monde entier. Cette décennie est le point de départ de Foreign Office, film réalisé par Bouchra Khalili en 2015, de même que la question posée par la transmission de cette histoire, ou son absence, et l’héritage ainsi perdu.

La position des protagonistes dans le cadre de cette image n’est pas passive. La réception et la compréhension de cette lutte, garanties par leur regard et leur écoute attentive, équivaut aux prémices d’une action future : « L’immobilité de la scène n’est qu’apparente. Comme le tourbillon des courants sous la surface plane de la mer ou le murmure des voix qui se cache derrière le silence » (Marguerite Duras). Nous, spectateurs, sommes entre Ines et Fadi et entre les images, dans cet « intervalle » élaboré par Dziga Vertov et défini par Bouchra Khalili comme « le lieu où le spectateur s’infiltre pour produire de nouvelles collures ». Il s’agit de la façon dont on raconte une histoire que l’on n’a pas apprise, qui n’a pas voyagé et sa réception nouvelle. Les protagonistes, en se l’appropriant, deviennent les conteurs et les monteurs de ces événements et permettent leur circulation.

Cécile Tourneur, 2018

Leur regard et leur écoute sont dirigés vers cette voix, elle s’adresse à eux, à Alger, aujourd’hui, traversant les frontières spatiales et temporelles. Leurs visages reflètent les éclats persistants de cet élan de liberté, provenant du passé : « Écoute la volonté du peuple, le temps et les pensées perdus ont nourri notre détermination qui vaincra l’ennemi et apportera la liberté à Oman ». Ce chant, extrait du film L’heure de la liberté a sonné (1974) de la réalisatrice Heiny Srour, témoigne de la lutte armée déclenchée en 1965. Issa, jeune révolutionnaire, représente ce mouvement lorsqu’elle se rend à Alger, au moment où la ville, entre 1962 et 1972, devient un lieu de rassemblement anticolonial et d’indépendance accueillant le monde entier. Cette décennie est le point de départ de Foreign Office, film réalisé par Bouchra Khalili en 2015, de même que la question posée par la transmission de cette histoire, ou son absence, et l’héritage ainsi perdu.

La position des protagonistes dans le cadre de cette image n’est pas passive. La réception et la compréhension de cette lutte, garanties par leur regard et leur écoute attentive, équivaut aux prémices d’une action future : « L’immobilité de la scène n’est qu’apparente. Comme le tourbillon des courants sous la surface plane de la mer ou le murmure des voix qui se cache derrière le silence » (Marguerite Duras). Nous, spectateurs, sommes entre Ines et Fadi et entre les images, dans cet « intervalle » élaboré par Dziga Vertov et défini par Bouchra Khalili comme « le lieu où le spectateur s’infiltre pour produire de nouvelles collures ». Il s’agit de la façon dont on raconte une histoire que l’on n’a pas apprise, qui n’a pas voyagé et sa réception nouvelle. Les protagonistes, en se l’appropriant, deviennent les conteurs et les monteurs de ces événements et permettent leur circulation.

Cécile Tourneur, 2018