éditos

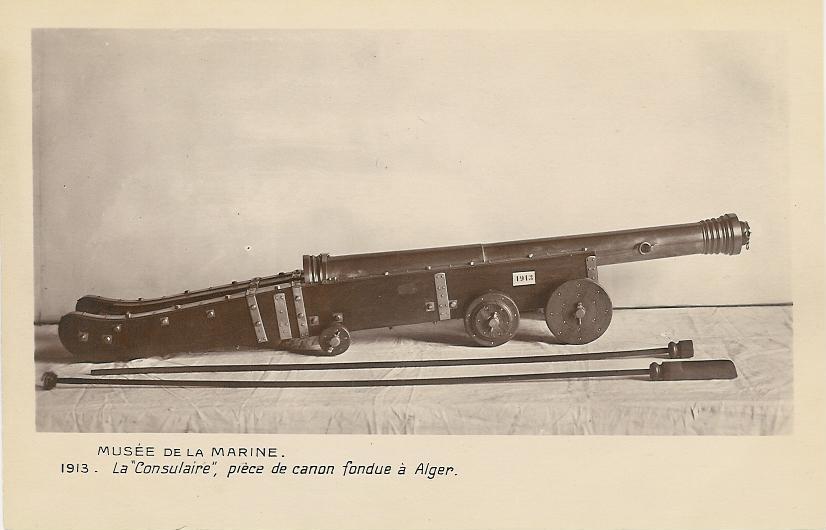

Claes Oldenburg, Rouge à lèvres (ascendant) sur chenilles Caterpillar, 1969-74, Yale University. Photo © Oldenburg van Bruggen Studio – Courtesy Pace Gallery

Claes Oldenburg presse son tube de dentifrice. Il vide l’objet de son contenu. Dès lors, celui-ci échappe à sa condition servile et commence à léviter. Émancipés, les objets suivent leur pente naturelle : ils se décontractent, s’étirent, se dégonflent. On remarquera qu’ils ont souvent tendance soit à ramollir, soit à grossir démesurément, manifestant les prouesses du vide qu’ils contiennent. En gagnant de nouvelles dimensions, ils adoptent un anthropocentrisme pulsionnel : preuve s’il en est que ce n’est pas tant leur qualité qui compte que l’intérêt qu’on leur porte. En entrant sur le campus de l’université de Yale, on tombe sur un monument grotesque fait d’un rouge à lèvre ouvert érigé sur les chenilles d’un tank : Lipstick Ascending on Caterpillar Tracks, 1969. On imagine l’objet enjoindre aux étudiants de faire l’amour plutôt que la guerre. En se rapprochant, on peut se demander quelle sorte d’arme représente le rouge à lèvre et quel danger il pourrait nous faire courir. Questionné sur cette œuvre, un professeur d’université, homme lui-même multidimensionnel, prétendait que si les réalisations comme celles d’Oldenburg étaient possibles, c’est que la révolution avait eu lieu, même si on ne s’en était pas aperçu.

Photographie Simon Birman, 2012

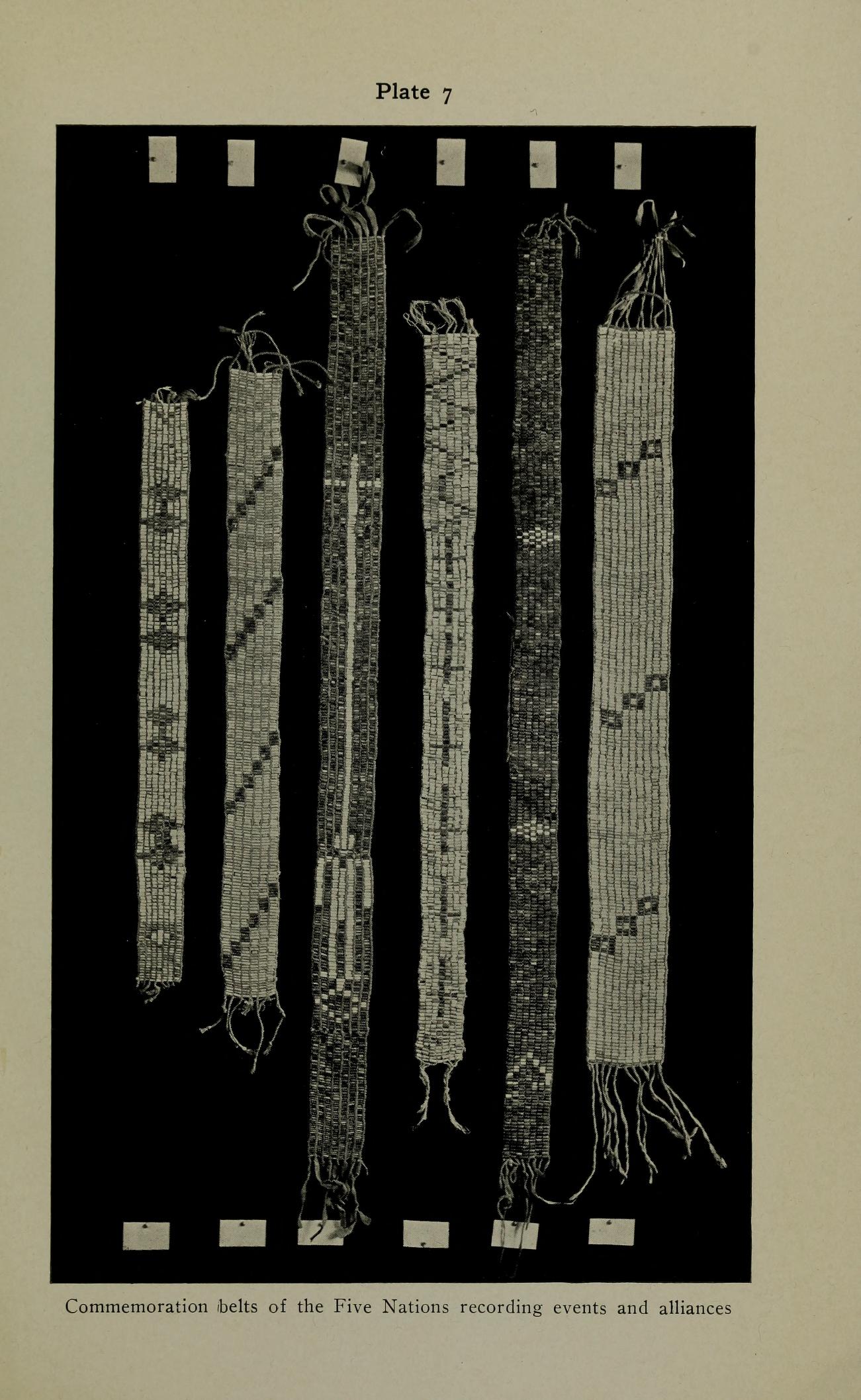

Le nombre d’œuvre d’art qui circule en permanence dans le monde est faramineux. Ça se compte en milliards, transactions marchandes, prêts, emprunts, déménagement, et aussi : pillage, vol, spoliation. Les musées regorgeraient d’œuvres « acquises illégalement ». La question qui se pose, à l’heure du postcolonialisme, du multiculturalisme, de la reconnaissance des peuples à disposer de leur « patrimoine culturel », est celle de leur « restitution ». C’est une question complexe qui, à mon avis, fait se rencontrer le statut ontologique des œuvres et leur statut culturel ou social. Pourquoi pas, en remplacement des œuvres volées ou rendues à leur propriétaire légitime, des copies, des impressions 3D, des reproductions techniques ? Non, on veut posséder l’original et il faut que l’original retourne au bon endroit. Mais où ce lieu se trouve-t-il ? Les uns diront : c’est là où l’œuvre sera bien conservée. D’autres : c’est dans le pays de sa fabrication, ou dans le groupe ethnique de l’artiste, ou même chez ses héritiers. Qu’en sait-on en fait ? Ce que je crois, c’est que la valorisation de l’original et les mécanismes de l’appropriation sont aussi inséparables que le recto et le verso d’une feuille de papier.

Patine, poussière, blessures, louanges : les objets voyagent aussi et prennent sur eux.

S’ils sont muets, c’est à la manière des grands arbres emportés, oracles quoiqu’ils en aient. Hiératiques, c’est qu’ils fixent mouvement et pensée dans le décours du temps. Appellent de leur roideur le regard qui désire, la main qui caresse et ravit. Enseignent au monde ce-que-c’est-que-d’être-humain. Voyez Hadrien près de statues dont les “grandes attitudes immobiles” lui restituent la beauté des gestes ! Leiris restituant Dyabougou où, ivre/écœuré de sa toute-puissance , il s’empare de quinze kilos d’ “informe” sacré !

La restitution, voilà l’enjeu non-accessoire de l’art. Et coûteux : on tuera l’oiseau pour le reproduire, rappelle Karen Houle. Nature morte.

Réparable, le traumatisme de la collecte impériale ? Cette restitution-là ne peut être linéaire puisque les objets dérivent, déparlent. Et les renvoyer, eux jadis révérés, parfois encore honnis, à une dite origine met le reprendre en question.

Que le Boli voyage ! répond Abderrahmane Sissako.

Thomas Demand, Daily #21, 2013, Framed Dye Transfer Print, 59,8 x 45,4 cm © Thomas Demand, VG Bild-Kunst, Bonn / ADAGP, Paris

Ceci n’est pas un pain de savon, mais sa pâle copie. Car il est en vérité, comme la baignoire immaculée au coin de laquelle il se tient en équilibre, et l’angle de mur où ladite baignoire vient se loger, faite de papier. Toujours est-il que ce trompe l’œil couleur de miel, fabriqué de toutes pièces par Thomas Demand d’après un instantané archivé sur son téléphone, suscite un sentiment immédiat, bien connu, d’ennui et de douceur mêlé. Les objets sont des aide-mémoires. Longtemps après avoir quitté leur fonction, leur état d’origine, ils gardent encore les traces de leur usage, le souvenir des gestes et des gens. Affects et cultures se rencontrent et se figent au creux des choses peuplant nos espaces partagés. Certaines sont pratiques. D’autres, sans qualité apparente, se contentent d’être possédées. Puis il y a celles qu’on jette et celles qui, probablement, nous survivront. À elles, l’on s’attache davantage. Grigris, outils, effets personnels… Sur ces signes des temps, tous les regards se posent. Ce que montrent les films et les photographies réunis ici.

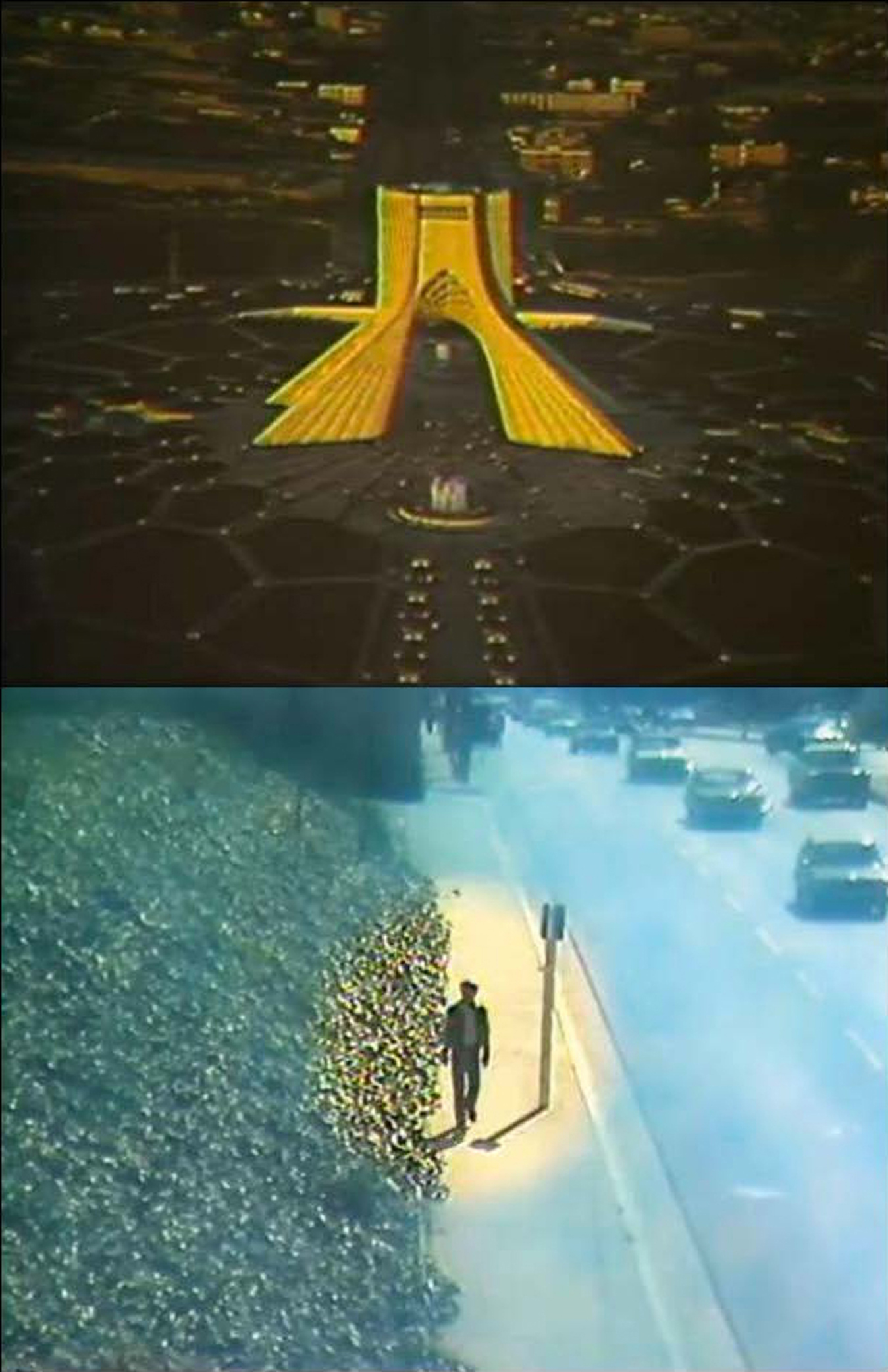

Adam McKay, Don’t Look up, 2021

La production et la circulation à haute vitesse des images aujourd’hui sont indissociables de leurs reprises incessantes, de leurs reproductions en accéléré, ou de ce qu’on appelle sans précaution leurs « partages ». Le problème ne réside toutefois pas seulement dans cette quantité incommensurable de signes visuels qui parcourent la surface d’écrans eux-mêmes omniprésents. Il subsiste, entre autres, dans la façon dont les arts de l’image s’approprient une imagerie dite populaire qui transite sur ces mêmes canaux audiovisuels : clips musicaux ou publicitaires, fragments de vidéos anonymes, parodies d’actualité… La question que l’on aimerait poser ici concerne le sort réservé, dans les pratiques artistiques, à cette imagerie composite, qu’il s’agisse d’un film qui la reprend en tentant de la retourner, d’une photographie qui entend en révéler la part consensuelle, voire d’une installation-vidéo qui la mimerait pour en interroger la dimension spectaculaire. Cette culture présumée basse (télévision, jeu vidéo, images disséminées sur les médias sociaux, etc.) est-elle prise en otages par une autre qui s’estime au-dessus d’elle ? Ou existe-t-il des cas où elle est accueillie sans hauteur ni condescendance – condition, peut-être, d’un nouveau rapport distancié à la réception courante de ses images ? Pour le dire autrement : quel respect ou considération un art de l’image peut-il porter à un matériau visuel et sonore d’une grande hétérogénéité, et qui, c’est le moins que l’on puisse dire, ne mérite pas toujours le respect ?

Vue dans l'exposition de Thomas Demand au Jeu de Paume. Photographie Bénédicte Bonnet Saint-Georges (@benebsg), 2023

L’exposition est un temps fort de la vie des œuvres. Pour beaucoup d’entre elles, c’est l’occasion de sortir de leur réserve et de se mettre à dialoguer avec leurs voisines. Comment la photographie rend-elle compte de ce moment ? La vue d’exposition – que je déclinerai pour ce numéro de Palm en faisant appel à un théoricien, un praticien et une artiste – n’a longtemps été qu’une pratique professionnelle destinée à l’archive, l’édition ou l’enseignement. Aujourd’hui, les réseaux sociaux donnent à voir une production amateur abondante dont les standards techniques et esthétiques sont pauvres (déformations, reflets, mauvaise balance des blancs…) mais qui témoigne de nouveaux usages, volontiers décalés, de la vue d’exposition. Cette photographie prise au Jeu de Paume devant Copyshop (1999) de Thomas Demand et postée sur Instagram par « benebsg » pointe d’autres rapports, non plus entre les œuvres, mais, cette fois, entre ces dernières et les visiteurs. Il ne s’agit plus de les reproduire ou de restituer leur accrochage mais de les reprendre, au sens de se les réapproprier.

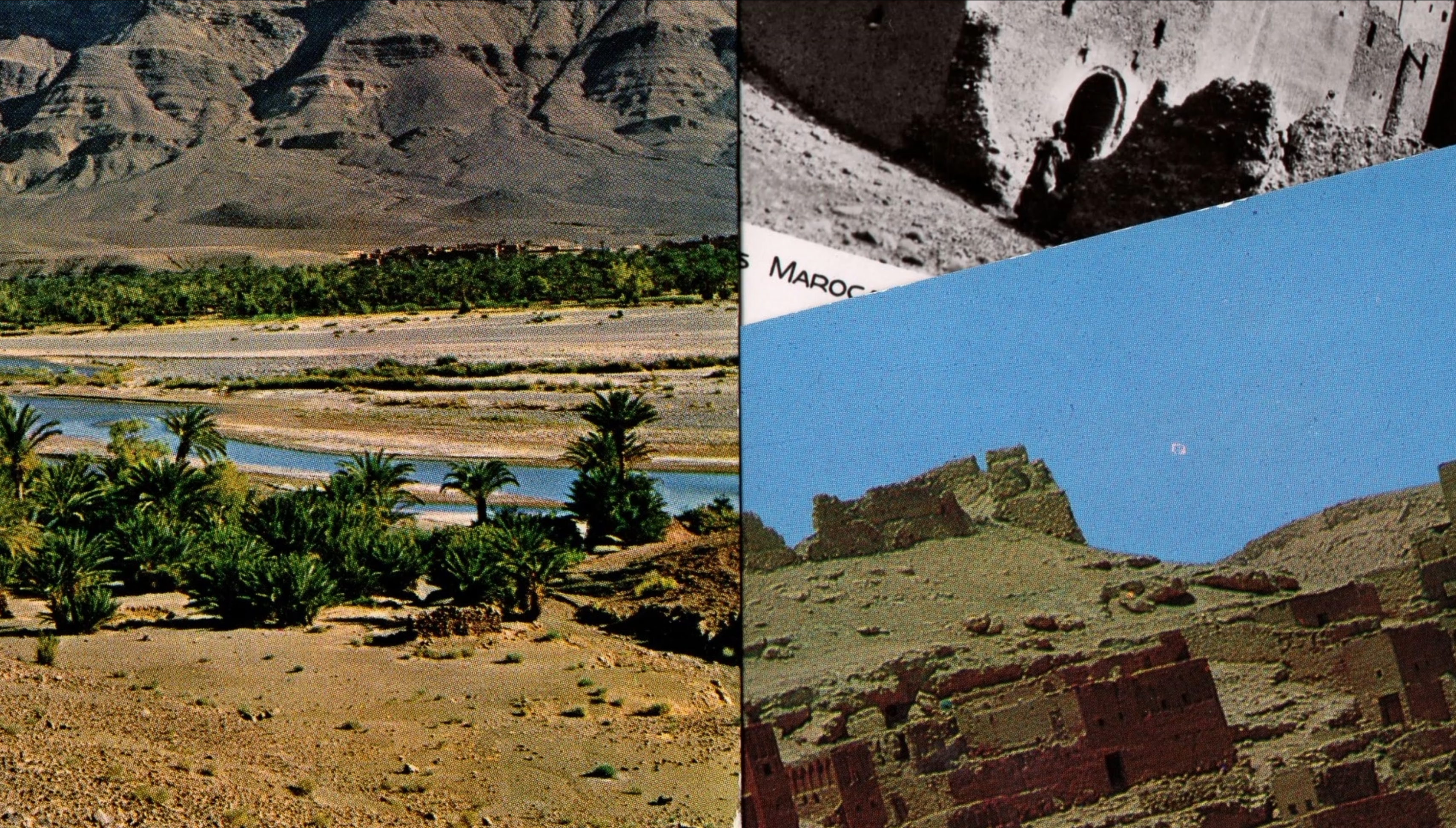

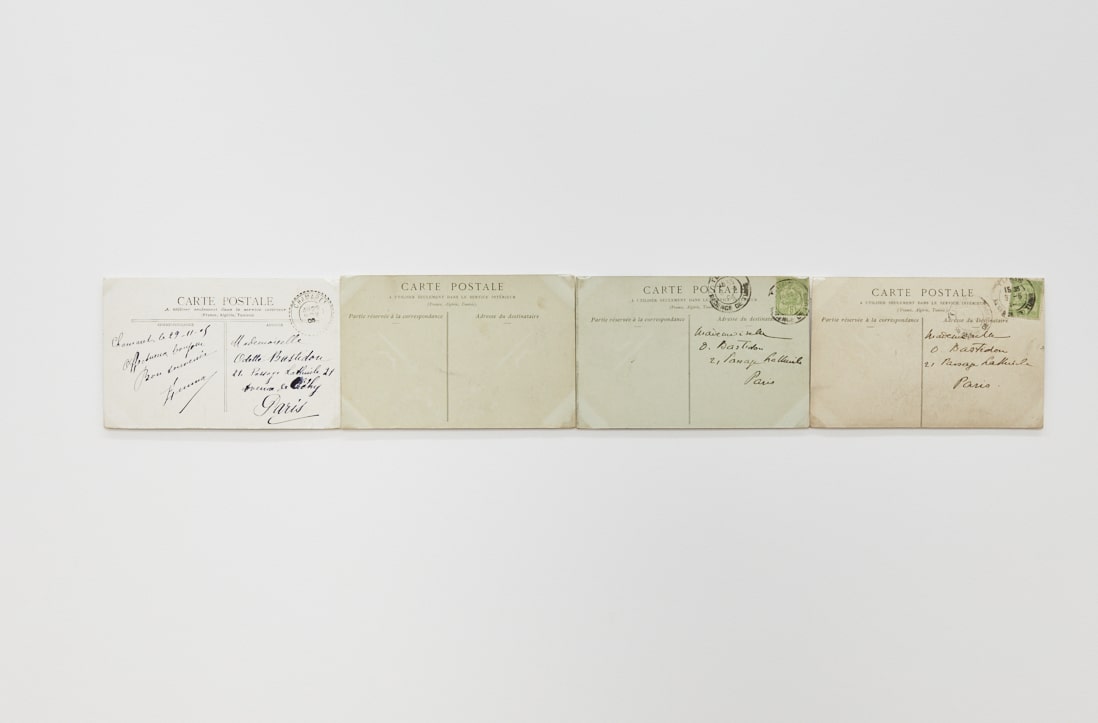

Sophie Kovel, Lieu de mémoire (À utiliser seulement dans le service intérieur), détail, 2017 à aujourd’hui. Courtesy de l'artiste et Petrine, Paris

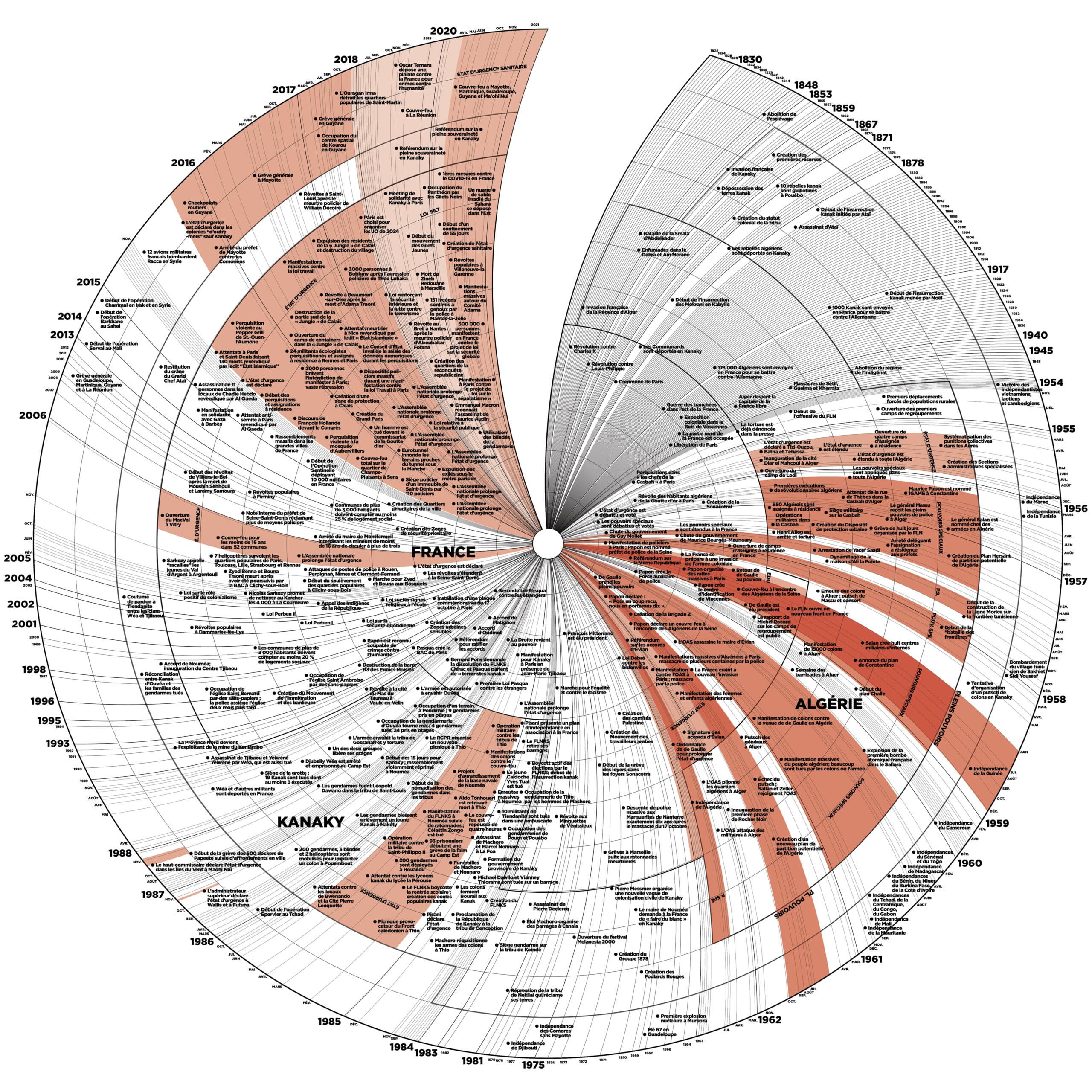

C’est une drôle de chose, une carte postale. L’envoyer est un plaisir, la recevoir une joie. Une pensée amicale venue d’ailleurs, un instant volé dans un autre cadre de référence. La carte postale nous donne la possibilité de réduire un objet – œuvre d’art ou artefact, rituel ou vue de paysage, quelque chose que les lois de la physique, du commerce ou de la politique nous empêchent de ramener chez nous en tant que tel – en une forme compacte, à peine tridimensionnelle, prête à s’affranchir des frontières. De sorte qu’elle est également un signe de l’empire, une indication de ses cicatrices ramifiées. À l’instar de celle-ci, l’une des soixante-sept cartes présentées dans l’exposition de Sophie Kovel A Long Duration of Losses [« La longue durée des pertes »] à utiliser seulement dans le service intérieur, réifiant ce que l’artiste qualifie de « recto-verso du nationalisme et du colonialisme français ». Mais qu’en est-il, pourrait-on se demander, des objets qui ne souhaitent pas franchir les frontières ? Qu’en est-il des objets déplacés et réaffectés, réduits à une ressemblance représentative ? C’est en devenant œuvre d’art que des objets peuvent parvenir à transcender nos limitations terrestres. Mais, parfois, c’est aussi en étant volés qu’ils deviennent de l’« art ».

Âgée de 40 000 ans, cette Vénus en ivoire est la plus ancienne sculpture attestée découlant d'une volonté humaine. La Vénus de Hohle Fels, Musée de Préhistoire de Blaubeuren © Hannes Wiedmann/Urmu.

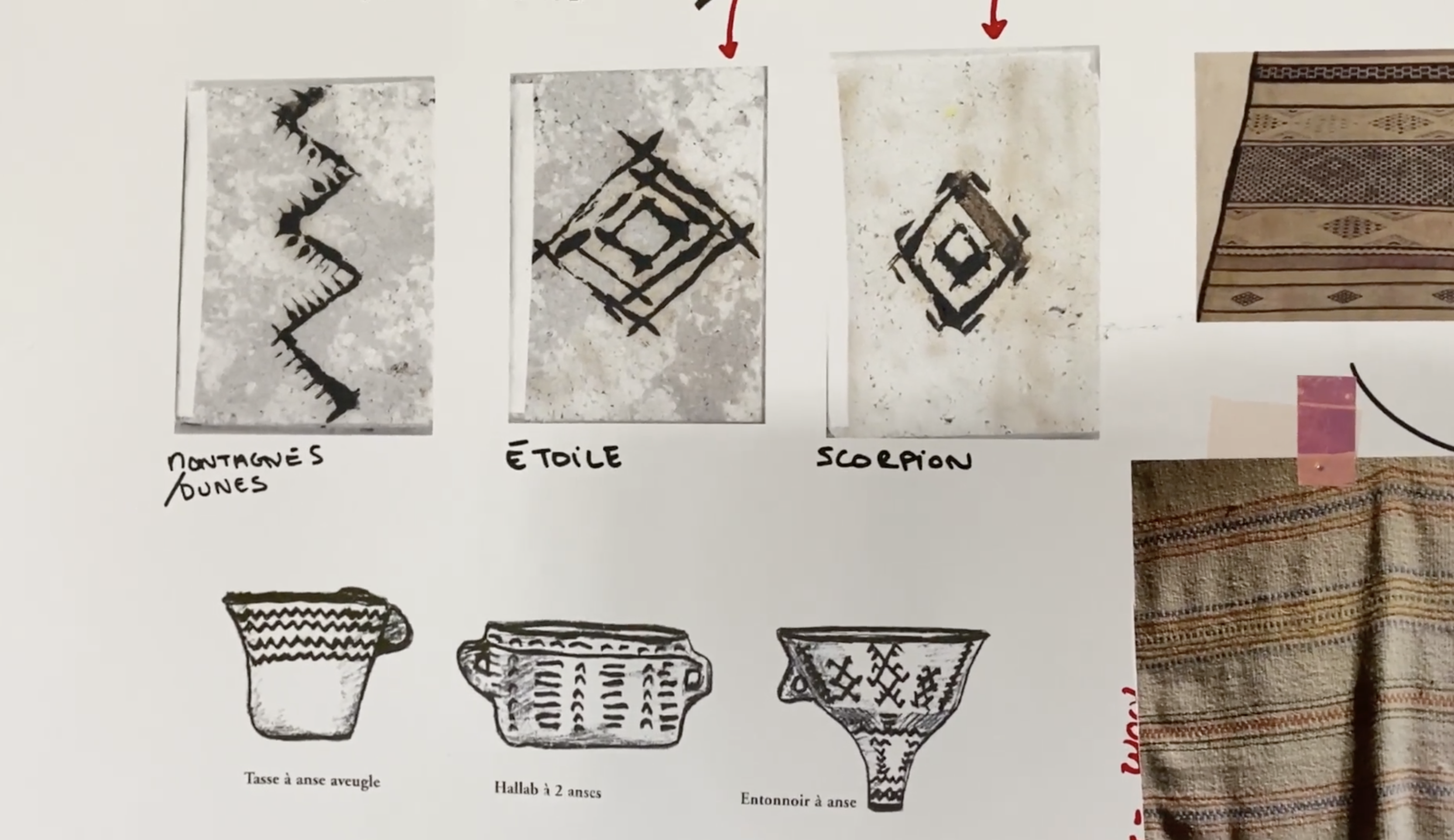

Si nos sociétés se construisent, dans une certaine mesure, à partir du sens et de la valeur que l’on octroie aux objets, qu’en est-il de la continuité de leur signification profonde, une fois qu’ils se trouvent déracinés, invisibles ou assignés à un autre récit ? Quel vécu, oublié ou irrésolu, ces objets racontent-ils ? Lorsqu’ils ressurgissent du passé, qu’ont-ils à nous dire au présent ?

De nombreu·x·ses artistes contemporain·e·s s’intéressent dans leur travail aux trajectoires effectuées par ces choses qui nous entourent et nous définissent, et s’attachent à retisser les liens qui les unissent à leurs milieux d’origine. Par des approches tant anthropologique que spéculative, il·elle·s explorent comment un objet peut être capable de transmettre un autre type de connaissance, tactile, émotionnelle ou interpersonnelle, en s’engageant de façon performative avec celui-ci, en dehors du discours historique, colonial ou institutionnel au sein duquel il s’est peut-être un jour trouvé greffé.

Livraison d'un dinosaure au Musée des sciences de Boston, 1984. Photographie Arthur Pollock.

Lorsque l’artiste Francesca Catastani m’a envoyé cette image d’Arthur Pollock, j’y suis devenue accro. Ce brontosaure planant au-dessus du Boston résumait ma naïve métaphore visuelle de la restitution : dans un avenir utopique, les institutions coloniales dinosaures loueront simplement des hélicoptères pour rapporter dans leur lieu d’origine les objets qu’elles s’étaient appropriés dans leurs collections. J’ai découvert qu’il s’agissait d’un coup marketing destiné à promouvoir le lancement d’une nouvelle exposition au Museum of Science de Boston. Peut-on faire plus mégalo ? Cela m’a amenée à réfléchir à l’éthique et à la pratique de la conservation. Les exemples de deux femmes me sont venus en tête : Rose Valland et Marion True. La première, capitaine et historienne de l’art, est connue pour avoir secrètement tenu les comptes des pillages nazis lorsqu’elle était conservatrice au musée du Jeu de Paume à Paris. Grâce à ses efforts, près de 45 000 œuvres d’art furent restituées à leurs propriétaires avant 1950. À chaque fois que je m’y rends, je constate avec fascination que l’aura de cette héroïne rachète les espaces hantés du Jeu de Paume. Marion True se trouve à l’autre extrémité du spectre : ancienne conservatrice des antiquités au J. Paul Getty Museum de Los Angeles, elle a été mise en examen pour complicité de trafic d’antiquités volées sur le sol italien et acquises pour la collection du musée. Le gouvernement grec l’a en outre accusée de détenir illégalement des artéfacts antiques découverts dans sa villa de Grèce. Par-delà tout moralisme hâtif, je me demande si ces deux femmes ne sont pas unies par un attachement viscéral aux objets artistiques ?

Le désir esthétique fait que l’œil stylise ce qu’il perçoit, pour ensuite rendre à celle ou celui qui observe son propre investissement.